保険適用から1年,不妊治療のいま

現場では何が起きているのか

対談・座談会 久慈直昭,森本義晴,大須賀穣,湯村寧

2023.04.17 週刊医学界新聞(通常号):第3514号より

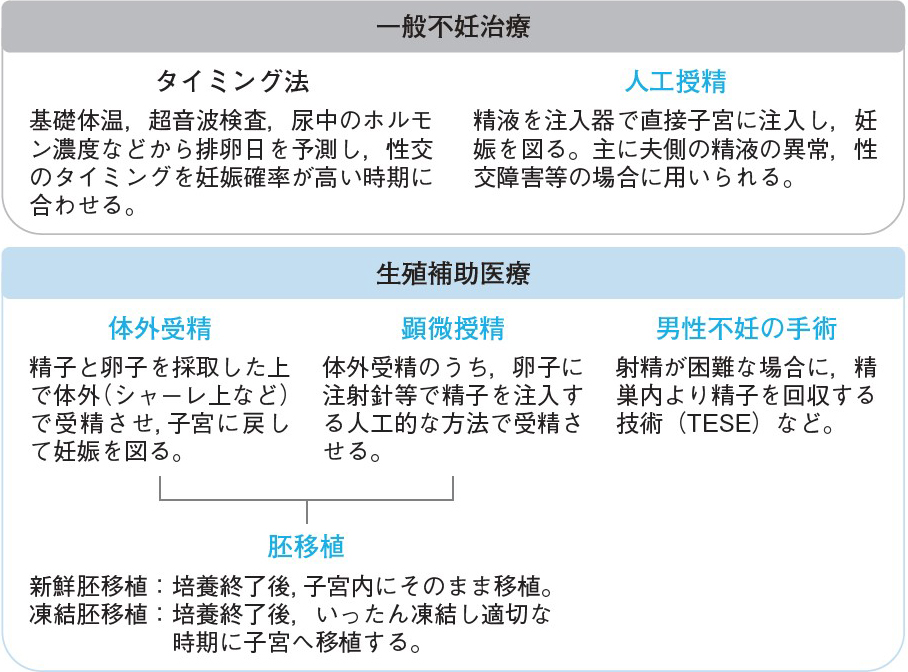

2022年4月,人工授精等の「一般不妊治療」,体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」が保険適用となった(図)。生殖補助医療によって生まれる児が6万人を超える1)現在,本ニュースを好意的に受け止める声が多数上がった。一方,利用に当たっては女性の年齢や実施回数に制限が設けられており,制限を超えて治療を受ける場合や,受けたい治療が先進医療に位置づけられていない場合は自費診療となるため,高額な医療費を支払わなければならないケースはいまだ存在する。また,利用者の急激な増加に伴って,提供可能な医療の質が低下する恐れも出てきた。

保険適用から1年を経て不妊治療を取り巻く環境はどう変化したのか。これからめざすべき不妊治療の方向性を探った。

体外受精・顕微授精は,①年齢制限:治療開始時の女性の年齢が43歳未満であること,②回数制限:初期治療開始時点の女性の年齢が40歳未満では1子ごとに通算6回,40歳以上43歳未満では1子ごとに通算3回まで,が設けられている。

体制の整備に奔走した保険適用前夜

久慈 2020年10月,菅義偉首相(当時)の所信表明演説において不妊治療の保険適用拡大の方針が打ち出されて以降,厚労省や関連団体によって急ピッチで制度が形づくられていきました。日本生殖医学会の理事長の立場から保険適用化に尽力された大須賀先生の目から見ても,青天の霹靂のような出来事だったのでしょうか。

大須賀 患者団体から保険適用化の要望がたびたび提出されていることは存じ上げていましたが,実現に向けてすぐに動き出すとは思っておらず,驚きを持ってその報道を受け止めました。厚労省側も短期間での実現に向けて奔走していたように私は認識しています。

久慈 実地医家として,長年不妊治療の最前線で活躍されてきた森本先生も同じ印象でしょうか。

森本 ええ。これほど大きな領域の保険適用化の話が,約1年半という早さで進んだことは恐らく日本の歴史上初めてではないでしょうか。生殖補助医療の質向上をめざし実地医家のグループで立ち上げた日本生殖補助医療標準化機関の保険部門の理事としてこの問題に携わってきましたので,感慨深いです。

一方で,短期間で進められたことの弊害として,一般に開示される情報がとにかく少なく,保険適用の範囲が不透明など,われわれ実地医家の間には不安が渦巻いていました。そうした中,保険適用のタイミングに合わせて久慈先生を中心に日本生殖医学会がガイドラインを作成すると聞き,一安心をした次第です。

久慈 『生殖医療ガイドライン』はパブリックコメントを経て2021年11月に刊行されましたが,作成に当たってはエビデンスが見つからないなど難航を極めたことを覚えています。同ガイドラインを学会理事長として監修した大須賀先生はこの理由をどう分析されていますか。

大須賀 2点あると考えます。1つは,不妊の患者さんは多くの場合,社会人として日中働いた後のプライベートな時間を削り,高額な費用を支払って受診されていることから,RCTへの参加を打診しても協力を得づらいこと。もう1つは,正確な治療効果を測りづらいことです。不妊治療を施してもなかなか妊娠しない方がいるものの,その原因が実はよくわかっていません。そうすると,例えば難治性不妊の症例を効果測定の際に除外できないなど,適応ごとの正確な妊娠率を測れないために,治療効果を同定しにくいのです。

久慈 不妊治療を取り巻く日本特有の環境も影響しているでしょうね。各医療機関で独自に診療が実施されてきたことや,十分なエビデンスが構築される前に新たな治療法が実地に導入され発展してきたことから,治療が標準化されておらず,必ずしも有効性・安全性が明らかでないものが存在します。

大須賀 その通りです。そこで,ガイドラインの作成に当たっては,標準的な生殖医療の在り方を示す形式を採用しました。エビデンスがあるに越したことはありませんが,エビデンスがなかったとしても,すでに広く一般に提供されていてコンセンサスが取れている内容をまとめるべきだと考えました。

久慈 男性不妊のパートでは湯村先生にも協力していただきましたね。

湯村 男性不妊の場合は,女性不妊に輪をかけてエビデンスがありません。迷う部分もありましたが,従来行われてきた日常診療の内容を保証していくことを念頭に,既存のエビデンスと絡めながらまとめていきました。

久慈 ガイドライン作成と並行して,治療に必要な薬剤の適応拡大の問題にも直面しました。こちらも大須賀先生を中心に解決に尽力していただきました。なぜこの問題が起こったのでしょう。

大須賀 生殖領域での薬剤開発は自由診療を前提に行われてきたため,保険診療の枠組みを当てはめられると薬剤が使えなくなる可能性があったからです。そこで適応がない薬剤に適応を付与(公知申請)し,保険適用の対象にする必要がありました。公知申請には,まさにエビデンスが必要になるわけです。エビデンスが少ないものについては現場での使用実績を集めなければならず,緊急のアンケート調査を数回にわたって行いました。また申請には製薬会社の協力も取り付けなければなりませんでした。薬価の問題も含めた国との交渉は骨が折れる作業でしたが,患者さんに不利益を被らせたくない一心で活動に励みました。

最善の医療をあまねく提供するために

久慈 薬剤関係もガイドラインも整備され,ようやく2022年4月から保険適用が開始されました。そもそもなぜ保険適用化が求められていたのでしょう。

大須賀 日本で提供される生殖医療のレベルは国際的にも高く評価されており,費用を負担しさえすれば医療を受けれられる状況ではありました。つまり,保険適用化前でも見方によっては日本の生殖医療はうまく回っていたと言えます。けれども日本が国民皆保険制度を敷いており,基本的には保険診療に重きを置いている国家であるために,今や子を得る手段の1つとしてごく当たり前の存在となった不妊治療を誰でも受けられるようにすべきとの声が高まってきた。そこで保険適用化がめざされたのだと考えています。

久慈 不妊治療に対しては長らく助成金事業が実施されており,その費用で十分に対応可能だったのではとの声もあります。

大須賀 助成金の最大の弱点は財源の不安定性です。皆が一様に最善の医療を受けられる国家にするためには,保険適用化が唯一の策だったのではないでしょうか。

森本 同感です。また所得制限があったことで助成を受けられないケースや,われわれ医療者の想像する以上に患者さん側が費用を負担しているケースがありました。多い方だと1000万円を超える費用を支払っている事例があったほどです。保険適用化によって高額療養費制度も活用できるようになったために,経済的なストレスは一定程度緩和された印象を受けています。

大幅な患者増に伴い,現場に起こった変化とは

久慈 実際に先生方が診療に当たる中で,保険適用による変化を感じますか。

大須賀 当院に限らず全般的な傾向として,若い年代で体外受精を受ける方が増えました。安全性も確立していますし,ある意味妊娠をするための近道とも言えるのでしょう。

森本 当院では,前年比で来院患者数が135%,採卵試行数が180%,胚移植数が126%,人工授精の実施数が152%となっています。結果として患者さんが院内に溢れ,待ち時間は増加。スタッフは1日に数十件の採卵をこなさなければならず,インキュベーターも不足する事態に。保険診療の申請にかかる事務作業も増え,事務職員が疲弊しています。当院の場合,病院収入は増加したものの,不妊治療を取り巻く環境に大きな変化を及ぼしました。また昨今の薬剤不足の...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

久慈 直昭(くじ・なおあき)氏 東京医科大学 客員教授

1982年慶大医学部卒業後,同大産婦人科教室入局。同大産婦人科講師などを経て,2014年東京医大産科婦人科学講座教授。23年4月より現職。不妊治療が保険適用される際に作成された『生殖医療ガイドライン』の作成委員長を務める。編著に『生殖医療ポケットマニュアル 第2版』『今すぐ知りたい! 不妊治療Q&A』(いずれも医学書院)。

森本 義晴(もりもと・よしはる)氏 HORACグランフロント大阪クリニック 院長

1977年関西医大卒。98年IVF大阪クリニックの設立を皮切りに,IVFなんばクリニック,HORACグランフロント大阪クリニックを設立。日本生殖補助医療標準化機関(JISART)理事(保険),世界体外受精学会president。これまで日本IVF学会理事長,日本生殖心理学会理事長などの要職を務めてきた。編著に『高齢不妊診療ハンドブック』(医学書院)など。

大須賀 穣(おおすが・ゆたか)氏 東京大学大学院 医学系研究科 産婦人科学 教授

1985年東大医学部卒。同大産科婦人科学教室に入局後,95年米スタンフォード大へ留学する。帰国後,東大病院女性診療科・産科講師,東大大学院医学系研究科産婦人科学講座准教授を経て13年より現職。日本産科婦人科学会常務理事,日本生殖医学会理事長,日本産科婦人科内視鏡学会理事長。編著に『生殖医療ポケットマニュアル 第2版』(医学書院)など多数。

湯村 寧(ゆむら・やすし)氏 横浜市立大学附属 市民総合医療センター 生殖医療センター 診療教授

1993年横市大医学部卒。藤沢市民病院,大和市立病院などを経て,2009年横市大附属市民総合医療センター泌尿器・腎移植科助教。12年同センター生殖医療センター講師。14年より現職。日本生殖医学会では男性不妊のSpecial Interest Groupの委員長を務め,男性不妊に関する多施設研究等に励む。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。