切れ目ない医療を高齢者に

対談・座談会 川越正平,木村琢磨

2022.10.03 週刊医学界新聞(通常号):第3488号より

高齢者診療の本質を「患者やその周辺の人々からの情報に基づいて,複雑に絡み合った問題を解きほぐしていくこと」と語るのは,このたび『高齢者診療の極意』(医学書院)を上梓する木村琢磨氏。高齢化率が年々高まる日本において,ますます増大していくと考えられる高齢者診療の需要に今後どう対応していくべきか。「主治医としての在り方」をキーワードに,木村氏が師と仰ぐ川越正平氏との対話が展開された。

木村 今日は,私が最も尊敬する医師の1人である川越先生と対談できると聞いて,先生をはじめ4人の先生方によって1994年に上梓された書籍『初期プライマリケア研修』(医学書院)を持参しました。学生時代,この本を読み込んで勉強したものです。

川越 懐かしいですね。当時運営していた「若手医師の会」で主催する講演会の演者を打診するために故・日野原重明先生の下を訪れた際,「今,こんな原稿を書いてるんですが……」とお見せしたところ,「君たち,ぜひこれを出版しなさい」と背中を押してくださったのです。トントン拍子に話が進み,そのまま監修を引き受けていただいた経緯があります。卒前教育では具体的に教わらないものの,臨床研修中に必要と感じた患者対応の基本についての整理を試みたもので,上梓時はまだ卒後3年目でした。

治療方針全体のかじ取りを担う「主治医」の必要性

木村 同書においては,「主治医」に関する言及が特に印象的でした。「さまざまな身体各部の診療の求めに応じ,適時医療機関の紹介を行い,広い範囲の健康,医療の相談に乗る力量」が主治医には求められると紹介されていましたね。

川越 はい。われわれ執筆陣は,そうした主治医の能力を有した医師の養成をめざして書籍を出版しました。木村先生にその思いが伝わっていてよかったです。

ただし,30年の時を経て専門分化がさらに進み,当時より「主治医」の存在が一層曖昧になっています。「眼科の主治医」「内科の主治医」のような表現もあり,複数の専門分野の担当医を持つ患者は多いです。

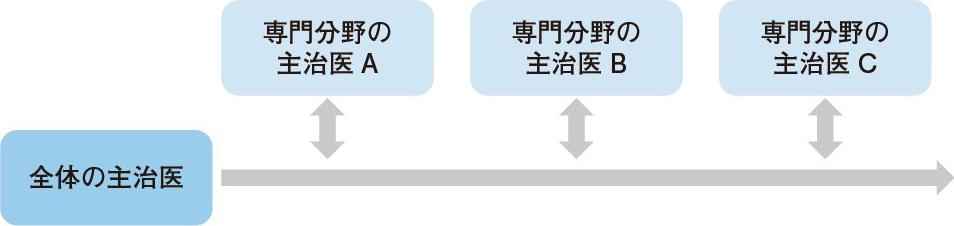

木村 おっしゃる通りです。その患者の疾患に専門的・重点的にかかわる専門分野の担当医は,言うなれば「専門分野の主治医」でしょうか。そうした専門分野の主治医は増える一方で,先ほど紹介した定義のような「全体のかじ取りを担う主治医」が不在になりがちですね。

川越 けれども,全体のかじ取りを担う主治医としての“かかりつけ医”が存在し,専門分野の主治医と一見連携しているように見えても,トラブルにつながってしまったケースもあります。糖尿病性腎症の重症化リスクを有する患者が腎臓専門医に紹介されたケースにおいて,HbA1cが10%(速やかに治療を見直す等の対応が望ましく,インスリン治療の導入や入院精査を含め検討すべき値)を超えていたことが,後から判明したという事例を聞きました。かかりつけ医も腎臓専門医も,「糖尿病は自分でフォローする必要はない」と考えてしまったようです。

患者が腎臓病,糖尿病,その他の併存疾患など多疾病を併存しており,複数の医師,医療機関を受診していたため,役割分担や相互の情報共有,方針統一が図られておらず,双方の行き違いが生じたのでしょう。

木村 1人の患者を複数の医師で診療する際には,各々の役割を明確にした上で連携する必要があるのですね。

川越 ええ。例に挙げたような状況を防ぐために,かねて「二人主治医制」1)を提唱してきました。複数の主治医の間で情報が分断されることもあるために,全体の主治医と専門の主治医の双方が,互いの仕事の内容を理解しながら有機的な連動をしていくことが重要でしょう。

木村 同感です。複数の疾患や障害を抱える患者が増加している日本の疾病構造においては,患者にとって物理的・心理的にアクセスしやすい診療所や中小病院の医師が全体の主治医を担い,専門分野の主治医と適切に連携していくことが求められるはずです(図)。地域差などもあると思いますが,全体のかじ取りを担う主治医は,継続して患者の治療方針に責任を持ち続け,通院が困難な状況では在宅医療(訪問診療)を提供できると理想的でしょう。

物理的・心理的にアクセスしやすい診療所や中小病院の医師が「全体のかじ取りを担う主治医」を担いつつ,必要に応じて「専門分野の主治医」と適切に連携する。

高齢者診療に特有の難しさ

川越 高齢になればなるほど,木村先生の指摘したような多疾患を併存した患者の割合は高まります。超高齢社会の日本において,全体のかじ取りを担う主治医の存在が今後ますます必要になると考えられる一方で,一般的に高齢者診療の難易度は高いとされます。近々,高齢者診療に関連した書籍を木村先生が出版されると伺いました。ここまで指摘してきたような問題意識に端を発して筆を執られたのでしょうか。

木村 はい。川越先生たちが出版された『初期プライマリケア研修』では診療科を問わずに対応に苦心するケースを取り上げておられましたが,「高齢者診療」の場に絞った書籍『高齢者診療...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

川越 正平(かわごえ・しょうへい)氏 あおぞら診療所 理事長・院長

1991年東京医歯大卒。虎の門病院内科レジデント,同院血液内科医員を経て,99年に医師3人のグループ診療の形態で在宅医療を中心に行うあおぞら診療所を,千葉県松戸市に開設。2004年より現職。22年6月より松戸市医師会会長を務める。日本在宅医療連合学会副代表理事。

木村 琢磨(きむら・たくま)氏 埼玉医科大学 総合診療内科 教授/HAPPINESS館クリニック

1997年東邦大卒。国立東京第二病院(現・国立病院東京医療センター),国立病院機構東埼玉病院,三重県立一志病院を経て,2014年北里大医学部総合診療医学准教授,18年同大医学部地域総合医療学教授。19年より現職。著書に『高齢者診療の極意』(医学書院)など。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。