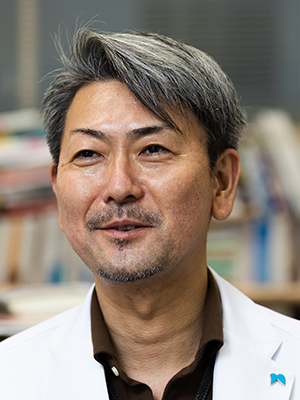

シリーズ この先生に会いたい!! 松本 俊彦氏に聞く

依存症に潜む苦痛と向き合う

インタビュー 松本俊彦

2022.09.12 週刊医学界新聞(レジデント号):第3485号より

「意志が弱い」「快楽主義」といった先入観の下,長年スティグマを押し付けられてきた依存症。「依存症の本質は快感ではなく苦痛の緩和にある」と語るのは,日々の診療にとどまらず治療プログラムの開発や保健行政機関と連携した地域での活動など,多方面で依存症治療に尽力を続ける松本俊彦氏だ。医師は,行き場のない苦痛の緩和を依存に求める患者,そして彼らへのスティグマに対して何ができるのか。今春より精神科医として歩み始めた古賀公基氏(長崎大)が松本氏にインタビューを行った。

古賀 IR誘致などで注目が集まる中,依存症治療の需要は増加し今後さらなる社会問題になると考え,危機感を抱いています。そんな折,先輩医師に紹介されて松本先生の著書を拝読しました。当事者の抱える苦悩やつらさが生々しく描かれ,それに対するアドバイスが実用的で,以来先生のことを私淑しています。

松本 ありがとうございます。

古賀 診療が難しく,苦手意識を持つ精神科医も多い領域だと思います。まずは,先生が依存症治療に取り組み始めたきっかけを教えてください。

松本 実は偶然です。医局人事による依存症専門病院への異動をきっかけに,不本意な形で依存症治療に取り組み始めました。

古賀 「不本意」とは,どういうことでしょう。

松本 依存対象となるアルコールや薬物を絶つよう患者に強制する必要がある領域だと思い,「性に合わない」「嫌だな」と思いました。

一方で,相反するもう一つの気持ちがあり,知らないままでは済まされない領域かもしれないとも感じました。それまで勤務していた神奈川県立精神医療センターで,依存症治療の現場を垣間見ていたからです。第3次覚醒剤乱用期と言われた1990年代半ばの当時,精神科救急には覚醒剤精神病の患者がひっきりなしに来院していました。ただ,精神病の治療は「簡単」で,閉鎖病棟に強制入院させて投薬すれば目に見えて奏功します。だけど,退院してもすぐに戻ってくる。その状況に「懲りないなら逮捕すべきだ」と憤るのと同時に,「覚醒剤をやめられない根っこの問題―つまり,依存症―を解決すべきでは?」とも感じていたのです。

古賀 未知の領域に挑戦する機会としてとらえたのですね。

松本 そう言ってくれると,すごく聞こえがいいね(笑)。おそらく,後者の気持ちは私なりのレジリエンスだったのでしょう。逆境に感じた異動の良い点を探し,自分の中で整合性をとった。当時の私の中にも,依存症領域へのスティグマがあったのですね。

患者に怒られ学んだ若手時代

古賀 私自身も,トラウマを背景とする依存症や自傷の領域にスティグマを作ってしまっています。それも自らの経験でなく伝聞の情報に起因するもので,医師として恥ずかしい気持ちがします。患者さんの凄惨な環境や体験に対し,「自分が背負えるのか」「何気ないひと言で傷つけないか」と考えてしまうのです。先生が依存症治療に取り組み始めた当初,恐怖感はありましたか。

松本 ええ,ありましたよ。さらに言えば,心の中をのぞき見たい気持ちと共に患者を傷つけるのではとの恐怖心が,常にありました。通常の臨床ですら怖かったのに,トラウマを持つ患者はなおさらです。

古賀 転機となったエピソードはありますか?

松本 卒後5,6年目に初めて解離性同一性障害の患者さんを診た時です。診察中に別人格が急に出てきて私を恫喝し始め,最も恐怖を覚えた体験でした。ただ,当時神戸大の故・安克昌先生の解離性同一性障害に関する講義を直前に受けていたことが功を奏しました。その講義で学んだ通り,まずは自己紹介をする。そして,どんな人格にも本人を助ける観点で存在理由が必ずあるから,リスペクトを持つ。私は,「お怒りのようですが,担当医としてあなたのことを知りたいのです」と会話を始め,話を聞くうちに相手も怒りではなく次第に悲しみを表出してくれました。そして,一通り対話した後には元の人格に交代してくれた。まさに安先生のおっしゃる通りでした。

古賀 本当に不安なのは,われわれ医師ではなく患者さんのほうですよね。

松本 その通りです。本当に信頼できるのか,患者さんはわれわれを見ています。それを契機に,多剤処方を行っても奏功せず頻繁に救急搬送されるような患者さんでも,話をするうちに徐々に落ち着くことに気付きました。勇気を出して背景にあるトラウマについて聞くと,意外にも「初めて聞いてもらえた」と歓迎される。それが一つの転機になりました。

そのように,診療の中ではブレイクスルーの機会が時々あります。中でも若手の時の印象的な経験は糧になりますよ。私自身,患者さんに怒られながら教わった多くの経験1)が強く印象に残り,現在につながっています。ぜひ,今の時期を大切にしてください。

「知らない」ことがスティグマを生み出す

古賀 依存症の患者が苦しんでいても,医師が共感しにくいのは何が原因なのでしょうか。

松本 私は医学教育に問題があると考えています。学部教育で依存症を学ぶのは,せいぜい精神医学の1講義90分に過ぎませんよね。だから,そもそも依存症に関して医師はほぼ素人です。一方,薬物依存症は回復しないと教える「ダメ。ゼッタイ。」教育は学校教育で年に1回,長年にわたって受けるため学習時間が長い。さらに,依存症からの回復者と接する機会もないので,その印象が医師の中にも刷り込まれたままです。スティグマの大半は,「知らないこと」で作られるのです。

古賀 なるほど。

松本 従来の「患者から離れて診る」「会話しない」から「患者の話を聞こう」との風潮が精神医学全体に広がった現在,依存症の分野だけが遅れています。依存症の本質は快感ではなくて苦痛なのです2)。医師はそこにもっと目を向けてほしい。

依存症の背景には,トラウマの他にも経済状況などの社会的要因も関係します。個人的には,そうした社会的弱者に対する共感性を持つ医師が精神科に多いと考えていますが,あまりにも共感性があり過ぎたり繊細過ぎたりしてもやっていけない。多忙な臨床の中でそういう気持ち,故・中井久夫先生(神戸大)の言う「こころのうぶ毛」がすり減らされますよね。

古賀 そうですね。

松本 そして,自分の物差しで測れる人だけを相手にするようになる。けれど,依存症の臨床では,その態度が実害をなします。治療トラウマと言うべきでしょうか。助けを求めた結果,かえって傷ついた歴史が患者さんの中に刻まれてしまうのです。

古賀 医療者が依存症治療に関して正しい知識を学ぶ方法はあります...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

松本 俊彦(まつもと・としひこ)氏 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 部長/薬物依存症センター センター長

1993年佐賀医大(当時)卒。神奈川県立精神医療センター,横市大病院精神科助手などを経て,2004年に国立精神・神経センター(現・国立精神・神経医療研究センター)精神保健研究所司法精神医学研究部室長に就任。同研究所自殺予防総合対策センター副センター長などを歴任し,15年より薬物依存研究部部長。17年より薬物依存症センターセンター長を併任。『自分を傷つけずにはいられない』(講談社),『誰がために医師はいる』(みすず書房)など著書多数。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。