レジデントのための心不全マネジメント

[第1回] 心不全のマネジメントを身近なものに!

連載 河野 隆志

2022.07.11 週刊医学界新聞(レジデント号):第3477号より

「10年後に心不全診療がどう変わっているか」想像したことはありますか? EMPEROR-Reduced試験の治験責任医師をされた心不全領域の大御所Milton Packer先生は,興味深いことにこう予言しています。「ほとんどの慢性心不全患者は,specialist practitioner(循環器内科医でなく,もしかしたら医師でもない)によりマネジメントされるであろう」1)。大胆すぎる予言が実現するかは不明ですが,少なくとも,私のような循環器内科医だけでの心不全マネジメントは限界に来ており,共にマネジメントを担う仲間を増やすことが重要なのは確かです。

心不全パンデミックと呼ばれる急激な患者数増加の主な層は高齢者です。国内の患者数は,2030年には130万人を超すと推計され2),慢性心不全患者の地域における管理は不可欠です。最近では,その診療を担う診療所・在宅の先生方を対象とするガイドブックなどが次々に刊行され,より良い地域連携の模索が進んでいます3,4)。また,急性心不全に対する病院中心の医療ニーズの増加も避けられません。高齢心不全患者は,大半が心疾患以外の併存症を有します。肺炎や新型コロナウイルス感染症診療を呼吸器や感染症の専門外医師が実践するように,爆発的に増える急性心不全の診療も,循環器内科以外の先生方の支援なしには難しいと日々感じます。本連載は病棟の第一線で活躍している研修医の先生や循環器を専門としていないものの高齢心不全患者と日々向き合う先生方を対象として,心不全診療をより身近なものと理解してもらいたいとの思いから企画しました。

心不全が持つ2つのtrajectory

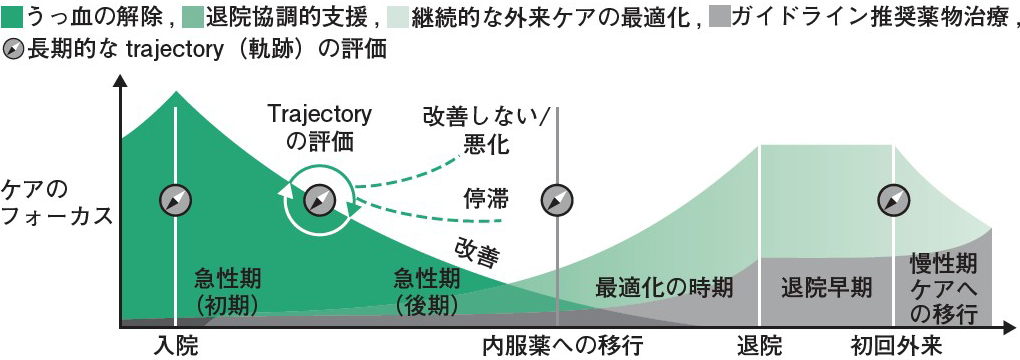

ところで「心不全のマネジメント」には何が必要なのでしょうか。「救急対応時の迅速な判断」や「補助循環を用いた重症心不全診療」といった,循環器内科的(?)な豪快なイメージを抱くかもしれません。もちろん,そうした側面は重要ですが,求められる要素は極めて多様です。まずは心不全のマネジメントの構成要素を理解していただくために,心不全が持つ2つの特徴的なtrajectory(病の軌跡)の紹介から始めたいと思います。

一つは,有名な心不全ステージ分類で示される「心不全の発症から進展のtrajectory」です(図1)5)。癌の進行を示すステージ分類になぞらえることで,心不全が「だんだん悪くなり,生命を縮める病気」であることを示しています。また,心不全という症候群の概念を超えて,心不全リスク因子や心臓の構造的異常をも含めて心不全としてとらえています。もう一つは「心不全急性増悪における入院から退院までのtrajectory」です。急性増悪後に心不全の状態はダイナミックに変わり,経過を踏まえて診療・ケアを実践することが米国心臓病学会から提言されています(図2)6)。それぞれのtrajectoryを確認しながら,心不全マネジメントに必要な要素を一緒に確認しましょう。

心不全ステージ分類からみたマネジメント

まずは,心不全ステージごと(図1)に必要なマネジメントの構成要素です。

ステージA:厳密な意味での心不全ではありませんが,高血圧,糖尿病,肥満,動脈硬化などの心不全発症の素因(心不全リスク)を有する患者が該当します。構造的な心異常すらない段階ですが,リスクが高いことから心不全のステージとして分類されます。リスク因子に対する薬物治療に加えて,食事療法,禁煙,運動といった生活習慣に目を配る必要があり,予防医療としてのアプローチが求められます。

ステージB:陳旧性心筋梗塞,左室機能障害,無症候性弁膜症などの心臓の構造的異常はあるけれども,日常生活上で症状は認めない(プレ心不全)患者が該当します。無症候性であるがゆえに見逃されやす...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

河野 隆志(こうの・たかし)氏 杏林大学医学部循環器内科学 臨床教授

1998年慶大卒。同大医学部呼吸循環器内科学助教,米イリノイ大ポスドク研究員などに従事後,13年慶大医学部循環器内科助教に着任。同大医学部重症心不全治療学寄附講座特任准教授,杏林大医学部循環器内科准教授を経て,20年より現職。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。