重病を体験した医師が語る患者のリアルな心

対談・座談会 松永 正訓,石井 洋介

2022.05.09 週刊医学界新聞(通常号):第3468号より

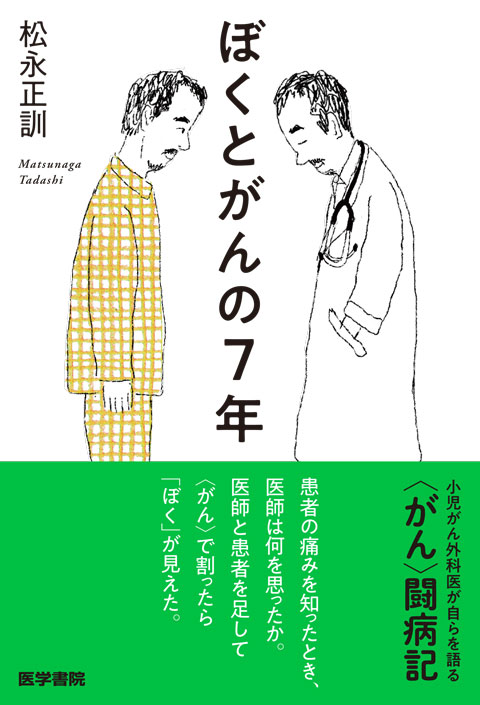

患者さんの苦しみを知る医師は何を感じ,そして何を伝えるのか。膀胱がんになった小児がん外科医の松永正訓氏が,自身の闘病をつづった『ぼくとがんの7年』(医学書院)をこのたび上梓した。そこで本紙では,15歳で潰瘍性大腸炎を発症したのをきっかけに医師を志し,臨床医の傍らがん早期発見のためのスマホゲーム「うんコレ」の開発や日本うんこ学会を設立するなど異色の経歴を持つ石井洋介氏との対談を企画。異なる患者体験を経た2人に,死の恐怖や痛み,そして患者への向き合い方の変化について語ってもらった。

松永 石井先生,初めまして。先生の多才でユニークな経歴に興味を持っていて,お話を伺えるのを楽しみにしていました。

石井 ありがとうございます。私も『ぼくとがんの7年』を読み,自身の成長を今一度見直すきっかけになりました。

松永 初めにお伝えすると,ぼくは病気が「よい経験になった」とは思っていないんですよ。

石井 あとがきにも書かれていましたね。闘病記の多くが,病気の経験をポジティブにとらえる中,「よくなかった」と締めくくる作品は初めて見たかもしれません(笑)。

内容はとても勉強になりました。というのも,スピリチュアル・ペインがこれほど言語化された闘病記は読んだことがなかったからです。まず執筆の動機から聞かせてください。

松永 患者のリアルな悩みというものを書きたかったんです。医学部を卒業後19年間,千葉大小児外科教室に属していたぼくは,研究・教育・臨床を行うのが性に合う典型的な大学人でした。ところが40歳の時に解離性脳動脈瘤に倒れ,開業医に転じました。そして今60歳ですが,53歳の時に膀胱がんを発症し,2回の再発と3回の手術を経験したのです。がん宣告後は手術と合併症の連続で,とにかく痛いことばかり。もう癪だから本でも書いてやれ! と書き始めたんです(笑)。だから痛みを乗り越えた体験が中心で,医師の立場から読者の役に立つアドバイスは書けていないと思います。

石井 それでも啓発的な内容が随所にありました。がんの進行度を示すTNM分類やステージ分類,ACP(Advance Care Planning)の要点などが細かく書かれていて,がんの患者さんにお薦めできるなと。

松永 病気はリアルに書いてこそ痛みや悩みが伝わるとの思いがあり,できるだけ精緻に,だけど専門用語は極力使わずに書きました。

石井 リアルに書く,そこですよね。医師ならではの病気の詳細な描写,そして患者としての弱さなど,言葉の修飾に逃げない松永先生のありのままの姿がさらけ出されていて,心に刺さりました。

松永 自分自身の悩みととことん向き合い,深く掘り下げれば,何か明るい光が見えるのではないか。そう考え本書を書き進めたことで,当時の自分の悩みを言語化できたと思っています。

生活の全てが「患者の顔」になるつらさ

松永 石井先生は,闘病を経てから医師になった点がぼくと異なります。あらためてご紹介いただけますか。

石井 私は15歳の時に潰瘍性大腸炎になり,19歳で大腸全摘出術を受けました。闘病中,常に励ましてくれたのが医師で,ヒーローのようにかっこいい姿に憧れたんです。そこで一念発起して医学部をめざし,29歳で医師になりました。

松永 今は在宅医をなさっています。どのような経緯があったのでしょう。

石井 先生が大学で研究・教育・臨床の3つを柱に研鑽を積まれたのに対し,私は臨床・経営・政策の3つのレイヤーで社会的なイシュー(課題)の解決に向けキャリアを積んできました。

高知県の急性期病院から医師人生をスタートした後,自身が大腸全摘出術を受けた病院で消化器外科医としての腕を磨くため研修を受けました。しかし,手術では救えない大腸がん患者さんもたくさんいて……。自分の手術の腕を上げる以外に,患者さんを救うアイデアは何かないかと考えるようになりました。より多くの人に消化器疾患の情報を届けようと「日本うんこ学会」を設立し,大腸がんの早期発見を啓発するスマホゲーム「うんコレ」を開発しました。

退院した患者さんの暮らしについて考える中,病院外の医療をどう提供すれば患者さんの人生を豊かにできるかに関心を持ち,厚労省への2年間の出向を経て,今は在宅医として仕事をしています。人生の最期を診ることが多いため,死について考える機会も必然的に増えました。特にがんは,生存率が上昇しているとはいえ,患者さんは死を意識せざるを得ない病気です。先生はがんになり,死について何をお考えになりましたか。

松永 40歳で解離性脳動脈瘤に倒れた時は,自分が死ぬことをイメージできませんでした。まだ若かったからでしょう。ところが膀胱がんになった時は,とにかく「死にたくない」との思いで頭の中はいっぱいで。自分がいなくなってしまうことが怖いのではなく,ぼくが死んだらクリニックの仲間や家族に迷惑をかけてしまうとの思いからです。

石井 人間はさまざまな顔を持ちますよね。松永先生であればクリニックの院長であり,患者さんにとってのお医者さん,家庭では夫であり父親です。でも病気を機に生じた「患者の顔」は,ご自身の中であまりに存在が大きく,生活の全てが患者の顔になってしまうつらさがあったのではないでしょうか。

松永 そうですね。自分の闘病体験を振り返って何が一番つらかったかというと,やはりスピリチュアル・ペインです。あれはきつかった。がんを宣告されてからは病気がぼくのメンタルを支配し続けました。闘病中は死から逃げることばかり考えて,真正面から向き合えませんでした。

「悩みの山手線」に終点はあるのか

石井 医師のアドバンテージが生きた場面もあったのではないですか?

松永 いえ,それが全然ありませんでした。がんの専門家だったはずなのに,患者になった途端に自分を見失ってしまい,論理的思考もできなくなりました。毎晩寝る前に額の前で両手を合わせ,助かるようにと祈ったほどです。患者はそれほど弱い存在なのだと思い知らされました。

石井 お気持ち,すごくよくわかります。思考が前に進まなくなってしまうんですよね。私も病気の時,まるで「悩みの山手線」にずーっと乗っているような感じでした。

著書の中で私が心を打たれたのは,「子どもは自分の人生をまとめられない。それが可哀想だ」と語った,がんの子の父親の描写です。今振り返れば,19歳の私も自分をまとめることができない存在だったなと。10...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

松永 正訓(まつなが・ただし)氏 松永クリニック小児科・小児外科 院長

1987年千葉大医学部を卒業し,小児外科医となる。大学病院を中心に19年にわたり小児がん外科医として研究・教育・臨床に従事。2006年に松永クリニック小児科・小児外科院長。53歳で膀胱がんと診断され,その闘病体験を『ぼくとがんの7年』(医学書院)にまとめる。『運命の子 トリソミー――短命という定めの男の子を授かった家族の物語』(小学館)で13年,第20回小学館ノンフィクション大賞を受賞。『発達障害に生まれて――自閉症児と母の17年』(中央公論新社)で19年,第8回日本医学ジャーナリスト協会賞・大賞を受賞。その他,著書多数。(Twitter ID:@mtng595)

石井 洋介(いしい・ようすけ)氏 おうちの診療所 中野 院長 株式会社omniheal代表取締役

19歳の時に潰瘍性大腸炎により大腸全摘出術を受けたのをきっかけに医学部受験を決意。2010年高知大医学部卒。横浜市立市民病院炎症性腸疾患科,厚労省医系技官などを経て,現在は在宅医療を展開する「おうちの診療所」を運営し,株式会社omniheal代表取締役,秋葉原内科saveクリニック共同代表,高知医療再生機構特任医師,ヘルスケアコミュニティSHIP運営代表などを兼務。「日本うんこ学会」を設立し,大腸がんの早期発見をめざしたゲーム「うんコレ」を開発・監修。著書に『19歳で人工肛門,偏差値30の僕が医師になって考えたこと』(PHP研究所)など。総務省の異能(Inno)vationプログラムでは19年度「破壊的な挑戦部門」の挑戦者に選出された。(Twitter ID:@ishiichangdesu)

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。