絶対に失敗しない学会発表のコツ

[第2回] クリアなスライド作りを極める!

連載 後藤 徹

2021.11.08 週刊医学界新聞(レジデント号):第3440号より

人間は視覚に依存する

人間は聴覚より視覚に依存します。そのためスライド作りで失敗しているプレゼンが良い発表となることはあり得ません。反対に,口演でしどろもどろになっても,スライドが作り込まれていればある程度意図が伝わります。そこで第2回の今回は“クリアなスライド”を作るコツについて考えていきます!

内容を吟味しよう

1)一貫性のある内容で構成する

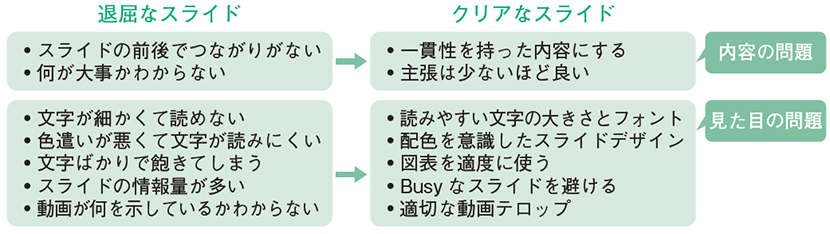

そもそも“クリアなスライド”とは何でしょうか。その答えは“退屈なスライド”の条件から逆算すると見えてきます(図1)。本稿では,内容と見た目の2つの視点からスライドの作り方をひもときます。

スライド作成に取り掛かる前に考えるべき点は,発表に盛り込む主張内容です。臨床研究であれば,研究開始前に帰無仮説とPrimary outcomeを設定しているため,その仮説証明のプロセスと結果の解釈が主張内容となるでしょう。一方で,上司の勧めを受けて行うことの多い症例発表は,軸となる主張を明確にする必要があります。そして主張に合った必要最低限の患者情報,検査や画像,動画を盛り込んで一貫性のある内容を構成します。

2)スライド構成の基本

主張内容が定まったら,スライドの構成を考えます。まず,スライドの合計枚数は口演時間(分)の1.5~2倍程度が良いとされています。発表時間5分であれば8~10枚が理想的です。表紙や題目だけのスライドは短時間で済むため,口演練習次第で目安より多めに作成することもあります。特に,口演時間が長い場合には時間調整が容易なので,理想の枚数より多くなりやすいです。

スライドで絶対必要な項目は表紙,利益相反(COI)開示,結語です。残りは発表内容によって変わります。臨床研究であれば①背景,②方法,③結果,④考察。症例発表であれば(①背景),②症例提示,③文献考察を盛り込みます。なお論文を引用する際は,著者へのリスペクトとして氏名,雑誌,年号を必ず記しましょう(例:Zassougekai, et al. Igaku-shoin. 2021;777-800.)。

また,結語でのTake-home Messageはできるだけ少なくしましょう。臨床や研究に時間と労力を費やし,何時間もかけて文献を検索してスライドを作成する身からすると,あれもこれも理解してほしいと思うのは当然です。しかし,発表内容をたった数分間で理解しなければならない聴衆の立場を考慮し,知っていること全てをカルテや文献から引用するのは避けましょう。残念ながら1回の発表から聴衆が保持できる結論は1つか2つです。

クリアな見た目を意識しよう

1)文字の大きさとフォント

次に“クリアなスライド”に欠かせない,見た目の条件を考えます。まず聴衆が見やすい文字には,「8の法則」を意識します。人はスライドを目にした時,左上から右下に向かって斜めに読み始めます。読み終わるまでが8秒以内であればわか...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。