子どもが健康に育つ環境を実現する

エコチル調査開始から10 年の歩み

対談・座談会 上島 通浩,大矢 幸弘,山崎 新

2021.11.01 週刊医学界新聞(通常号):第3443号より

1997年に開催された子どもの環境保健に関するG8環境大臣会合において,世界中の子どもが環境中の有害物質の脅威に直面していることが認識され,子どもの環境保健の研究に優先的に取り組む必要があることが宣言された(マイアミ宣言)1)。その後も子どもの環境保健に関する議論には世界中から注目が集まり,日本では2007年に環境省が「小児環境保健疫学調査に関する検討会」を設置し本格的な検討を開始。2011年1月には調査対象の親子が10万組にも及ぶ「子どもの環境と健康に関する全国調査」,通称エコチル調査(エコロジー+チルドレン)がスタートした。

調査開始から10年が経過した現在,収集されたデータをもとに成果が続々と発表され,環境要因が子どもの健康にどのような影響を与えているかが明らかになりつつある。本調査を主導する3氏が調査の意義を語った。

世界が注目するエコチル調査

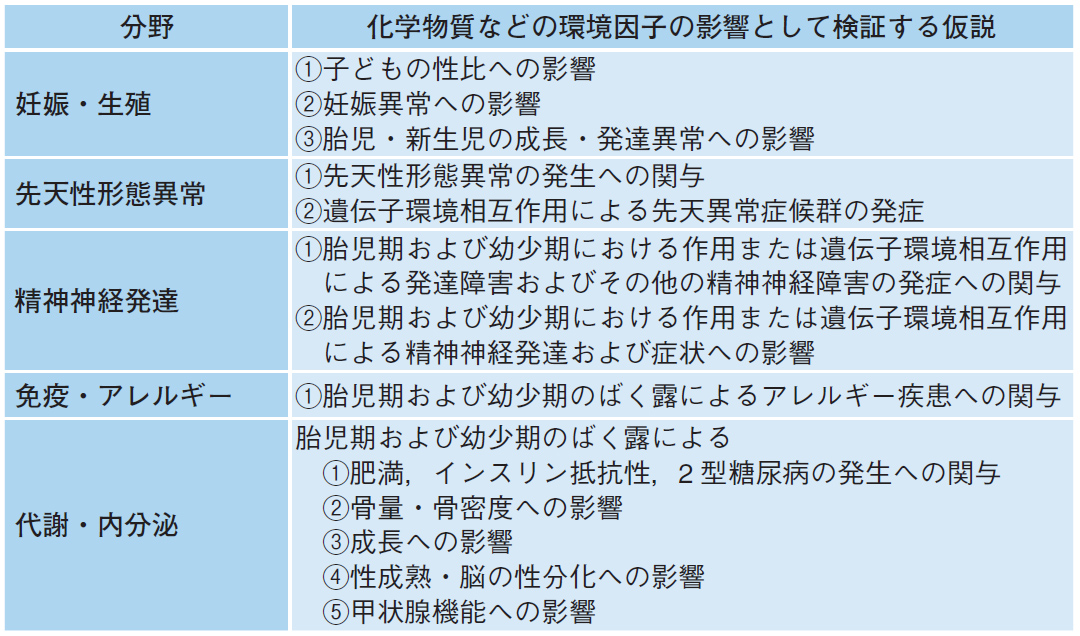

上島 2011年1月にエコチル調査が開始されてから今年で10年が経過しました。開始に当たっては,調査の主目的として検証がなされる仮説(中心仮説)について,衛生・公衆衛生学,産婦人科学,小児科学,社会学などを軸とした学際的なグループで系統的に文献レビューを行い,国民から公募した仮説を含めて検討し,決定しています。

調査実施の中心機関である国立環境研究所コアセンターに所属する山崎先生から,概要を紹介いただけますか。

山崎 本調査が主に解析対象とするのは表に示す5つの分野です2)。化学物質との関係以外にも,社会要因や生活習慣要因,遺伝要因も併せて調査する計画となっており,広く医学に資するエビデンスを提供できるように研究デザインがなされています。

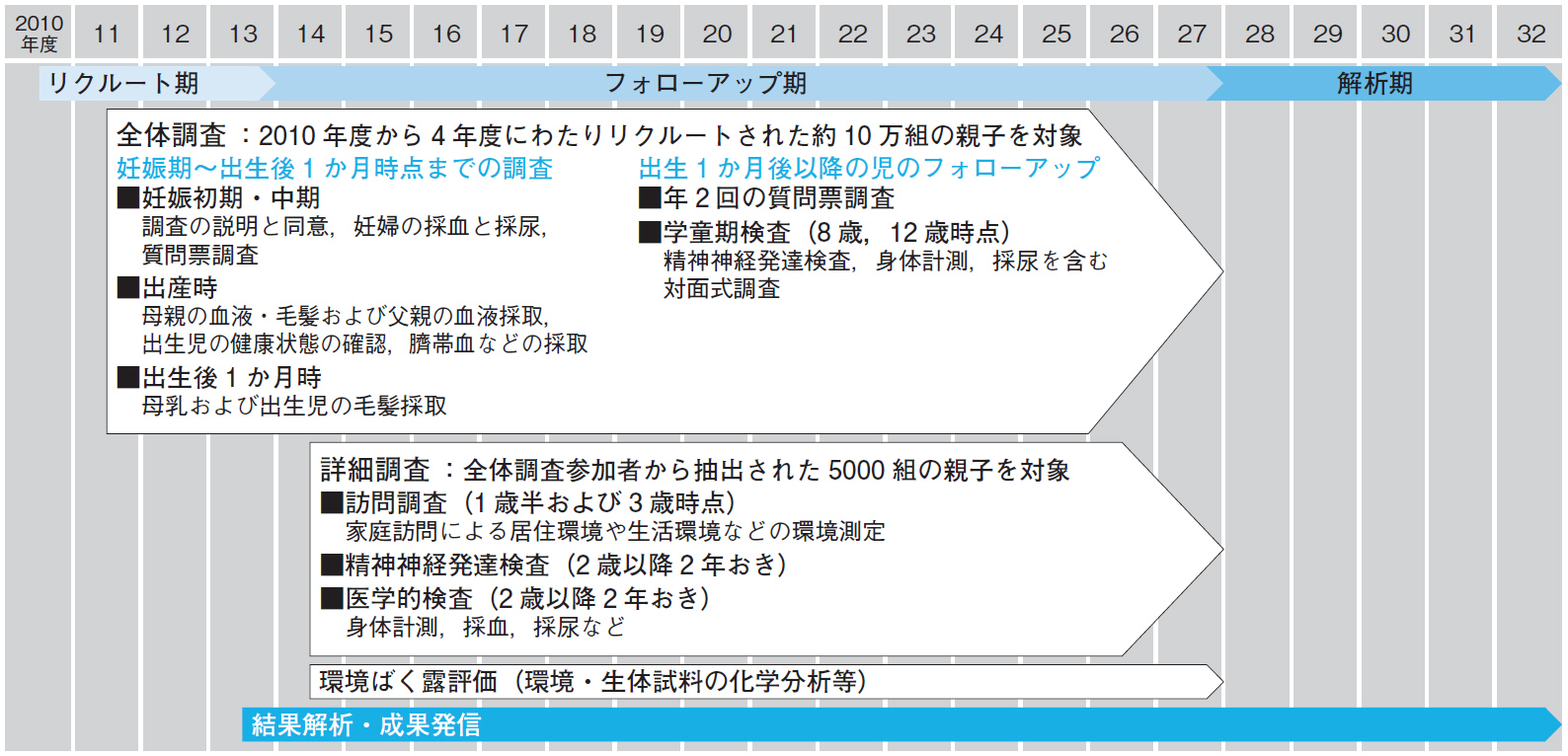

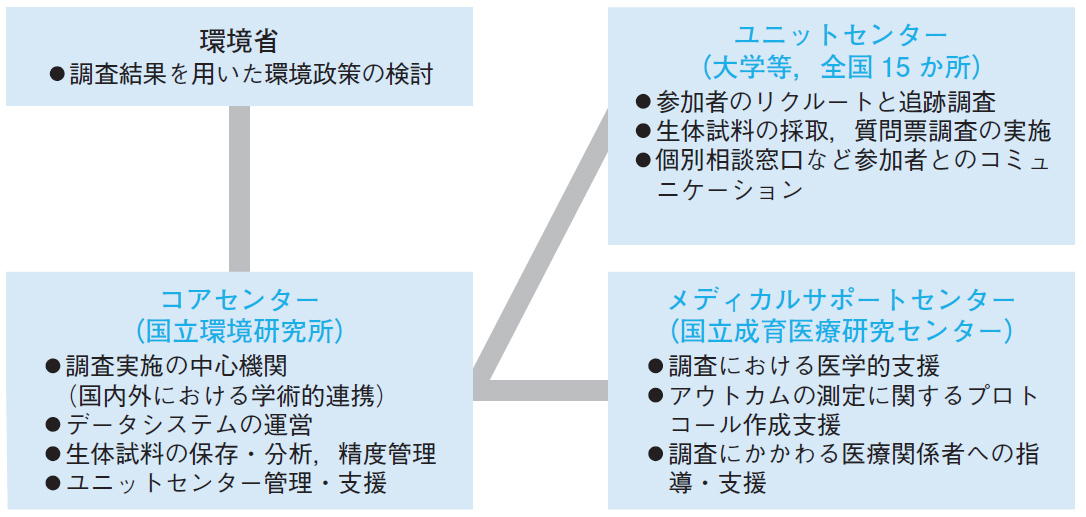

大まかな実施体制は図1の通りです。調査地域(全国15ユニット)を公募し決定した上で,その地域に生まれる子どもの半分をカバーするよう,妊婦を総勢10万人リクルートし,妊婦および生まれた子どもを追跡調査するスタイルを取っています(図2)。生まれた子どもや家庭の社会経済的な特徴は国全体の統計値と近い値を示していることから,リクルート当時の日本全体を反映したデータになっていると言ってもよいでしょう。4年度に分けてリクルートを実施しており,追跡している子どもは現在,小学校1~4年生になりました。

エコチル調査は,環境省が政策を検討・立案し,国立環境研究所が調査を取りまとめ,国立成育医療研究センターが医療面のサポートを行う。調査は全国15地域(北海道,宮城,福島,千葉,神奈川,甲信,富山,愛知,京都,大阪,兵庫,鳥取,高知,福岡,南九州・沖縄)の大学等に設置されたユニットセンターと共同で実施される。調査の推進に当たっては,厚労省,文科省,WHOなどの国際機関との連携も行われている。

大矢 10万人にも及ぶ参加者のリクルートは並大抵のことではなかったはずです。実際,米国ではエコチル調査と同時期に全米子ども調査3)が計画されたものの,前段階のパイロット調査で調査費が膨大となり,実行可能性に疑義が生じて頓挫しています。また英国でも同趣旨の10万人調査が計画されていたにもかかわらず,リクルートがうまくいかずに中止に追い込まれました4)。日本で滞りなく調査が進められている背景には何があると考えますか。

山崎 複数の要因があるとは思いますが,その中から1つ挙げるとすれば,全国のユニットセンターが参加者に対して丁寧に対応していることでしょう。上島先生は愛知ユニットセンターを所管されていますよね。実際にリクルート活動にも携わられたのですか。

上島 ええ。当センターでは産婦人科の病院・クリニック30施設以上に対して,1軒,1軒回って調査の趣旨を説明し,協力をお願いしました。対象となる妊婦さんはもちろん,通常業務で多忙を極める現場のスタッフからも力を借りなければならなかったのですが,全ての施設で温かいご理解をいただき,本当にありがたく思いました。今日に至るまで,こうした努力が全国の各ユニットセンターで行われているのです。

山崎 現在,質問票の回収率は全国平均で77%程度です。85%近い回収率を維持できているユニットセンターもあり,調査開始から10年が経過していることを踏まえると,高い回収率であるととらえています。

上島 直近2年間はコロナ禍の影響もありましたが,調査から抜けられた方が少なく,追跡が継続されていることは有意義だと考えます。先ほど話したようにエコチル調査がこうして着実に前に進んでいることは,世界的に見ても特筆に値します。多くの方に支えられ,また国際的に注目度が高いからこそ,成果を社会還元し,この先も続く調査を絶対に成功させなければならないとの思いで身が引き締まりますね。

研究目的の採血検査をどう実施するか

上島 リクルートとともに課題となったのが,医学的検査をどのように行うかです。通常であれば健康な子どもに対して侵襲的な採血検査を実施するケースはほとんどありません。それゆえ,できる限りストレスを与えないように検査を行うなど,調査に必要な試料を採取する際には特段の配慮が求められました。本調査の医学的支援を担うメディカルサポートセンターは,この問題をどのようにとらえていたのでしょうか。

大矢 ご指摘のように,検査の実施に際しては「恐怖を与えない」というのが大前提です。しかし採血検査に限った話だとしても,大人と違って血管が細く,中には皮下脂肪に埋没しているケースもあるなど,特に乳幼児の採血は困難を極めます。また採血時に泣いてしまう子が多く,調査開始前に十分な検討を行う必要がありました。

上島 最終的にこの課題をどう乗り越えたのですか。

大矢 子どもが泣く場面をじっと観察していると,親と引き離された瞬間に泣いてしまうことがわかってきました。そのため親が立ち会った状態で採血することが必要だろうとまずは考えたのです。加えて鎮痛成分の入ったクリームを塗ることや,おもちゃ等で気を引くディストラクションを組み合わせて実施するようにしました。もちろん親が見守っている中での採血は,実施する医療者にとっても大きなプレッシャーとなりますので,詳細なマニュアルを作成の上,シミュレーションを幾度も行い,実践していただくようにしました。そのおかげか,採血に関する苦情はほとんどありませんでした。

山崎 採血実施に至るまでは本当に苦労しましたね。長期間にわたる調査ですので,参加者が離脱しないよう,いかに参加者の負担を少なくするかはとても重要な視点と言えます。

大矢 今回の調査で採用した採血方法は,調査以外の用途でも複数の医療機関で応用されました。調査の思わぬ副産物ですね。

続々と発表される研究成果

上島 では,開始から10年を経て得られた研究成果の話に進みたいと思います。本調査のような大規模なコホート研究の場合,膨大なデータの解析が必要なために一つ目の研究成果が発表されるまでには時間を要することが一般的です。本調査においても,スタートから3年後の2014年に,調査プロトコールに関する論文5)が初めて報告されました。論文化の状況をご紹介ください。

山崎 現在のところ生体試料の化学分析として,金属類の水銀,鉛,カドミウム等がデータセット化され,これらに関する論文化が主に進んでいる状況です。2021年9月時点で213編の英語原著論文が公表,あるいはアクセプトされ,うち3分の2程度が直近3年以内に発表された論文になります。データクリーニングには大変時間がかかってしまいましたが,ようやく胎児期から幼児期前期までのデータが整ったことで,論文を量産できるフェーズに入りました。

上島 明らかになったのはどのようなことでしょうか。

山崎 最初に解析が始まったのは,妊娠中の重金属ばく露の影響評価に関するデータです。具体的には,妊娠中の母親の血中鉛濃度が高いと出生児の体重が軽くなること6)や,血中のカドミウム濃度が高い女児のグループでは,在胎不当過小(Small for Gestational Age:SGA)の割合が増加する7)ことなどが報告されました。それ以外にも,妊娠中に防虫剤・殺虫剤を多用していると,ごく軽度にですが出生児が小さく生まれたり,生後1か月までの身長の増加が抑制気味になったりするなどの可能性が示唆されています8)。また,父親が職業上,殺虫剤や医療用の消毒剤を使用している場合,女児が生まれやすくなることも報告されており9),興...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

上島 通浩(かみじま・みちひろ)氏=司会 エコチル調査運営委員会委員長/名古屋市立大学大学院医学研究科 環境労働衛生学分野 教授

1991年東北大医学部卒業後,名大大学院医学研究科博士課程に進学し衛生学を専攻。米カリフォルニア大バークレー校自然資源学部環境科学政策管理学講座客員研究員を経て,98年名大大学院医学系研究科社会生命科学講座環境労働衛生学講師,2004年助(准)教授。09年より現職。エコチル調査では愛知ユニットセンター長を務め,19年に運営委員会委員長に就任。専門は衛生学。

大矢 幸弘(おおや・ゆきひろ)氏 エコチル調査メディカルサポートセンター長/国立成育医療研究センターアレルギーセンター長

1985年名大医学部卒。同大病院小児科,国立名古屋病院(当時)小児科を経て,95年に国立小児病院(国立成育医療センターの前身)アレルギー科医員となる。02年に国立成育医療センターアレルギー科医長,その後,国立成育医療研究センターと改称され18年より現職。エコチル調査では11年よりメディカルサポートセンター特任部長を務め,18年にメディカルサポートセンター長に就任。専門は小児科学,アレルギー学。

山崎 新(やまざき・しん)氏 国立環境研究所エコチル調査コアセンター長

1991年京大工学部衛生工学科卒。2005年同大大学院社会健康医学系専攻修了。07年同大大学院社会健康医学系専攻医療疫学准教授,15年国立環境研究所環境疫学研究室長。同研究所環境リスク・健康研究センター副センター長を経て,19年より現職。専門は環境疫学。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2020.02.17

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。