地域医療に“どこでも”で,希望を創る

病理医相互支援の新しいかたち

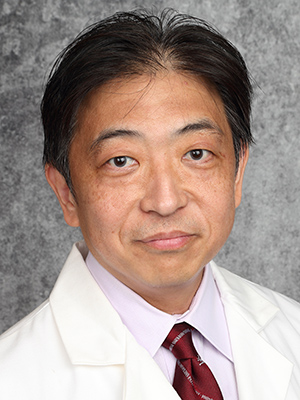

寄稿 福嶋 敬宜

2021.10.18 週刊医学界新聞(通常号):第3441号より

病理専門医数は2020年11月現在で2620人に留まり,病理医不足が指摘されています。この問題は今に始まったことではありませんが,近年の高齢化社会におけるがん患者の増加や,地域による病理医の偏在によってさらに顕在化してきているようです。2016年のデータでは,全国の約8400病院中,400床以上の一般病院710病院の28.5%に当たる202病院で,常勤病理医が不在です。さらに常勤病理医がいる病院でも,その40%は1人しか在籍していない,いわゆる「一人病理医」の状態なのです1, 2)。

また,医学・医療はそれぞれの分野で専門分化/高度化が進んでおり,一人の病理医が全ての診療科の病理診断を等しくカバーすることは,かなりの負担になっているのが実情です。

これらの問題を一気に解決する方法はもちろんありませんが,それでも「何か支援することならできるのでは?」と,地方の大学に所属する一人の病理医として考え続け,たどり着いた一つの形が,病理医のための「問題解決プラットフォーム」をクラウド上に創ることでした。そして2021年5月に自治医科大学附属病院病理診断部の片隅に一般社団法人PathPortどこでも病理ラボを設立し,会員制で事業を開始しました。ちなみに,PathPort®は,「pathology(病理学)」「port(港)」「pathology portable(持ち運び可能な病理)」「パスポート」などから名付けました。

デジタル病理技術の後押し

事業開始に不可欠な要素として「デジタル病理」技術の発達がありました。Computational Pathologyとも呼ばれるデジタル病理の可能性について,私はこれまでも,「米国メディカル・スクールの病理学教育」(2008年,本紙2780号),「デジタル・パソロジーの新潮流」(2013年,同3023号),「膵胆道病理学の近未来像」(2018年,同3283号)をテーマに本紙でも紹介してきました。この「どこでも病理ラボ」プロジェクトも,そのデジタル病理発展の恩恵に預かったものの一例と言えるでしょう。

病理診断はアナログの世界でしたが,病理組織プレパラート標本全体を高精細にスキャンする技術により,アナログからデジタルへの変換が可能になります。こうしてデジタル化された病理標本の画像を,バーチャルスライドもしくはWSI(Whole Slid Imaging)と呼び,このWSI化こそデジタル病理の核となる技術です。いったんデジタル化された標本は単にPCのモニター上で病理像を閲覧できることにとどまらず,オンラインでの,場所を問わない病理診断学の実践を可能にするのです。今後は画像解析や人工知能(AI)の導入にもつながっていきます。

「この新たな技術を,病理医の課題解決に生かせないか」。そう考えた私は,デジタル病理技術に強いメドメイン株式会社に相談しました。同社は代表取締役を務める飯塚統氏が,九大医学部在学中...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

福嶋 敬宜(ふくしま・のりよし)氏 自治医科大学病理学講座教授/同大学附属病院病理診断部長

1990年宮崎医大卒。国立がんセンター中央病院医員,米ジョンズ・ホプキンス大研究員,東大大学院准教授などを経て,2009年より現職。WHO消化器腫瘍分類委員,ICCR膵臓エキスパート委員。編著書に『臨床に活かす病理診断学―消化管・肝胆膵編(第3版)』(医学書院)他。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。