看護と庭と現象学

日常生活の記述から従来の世界観を問い直す

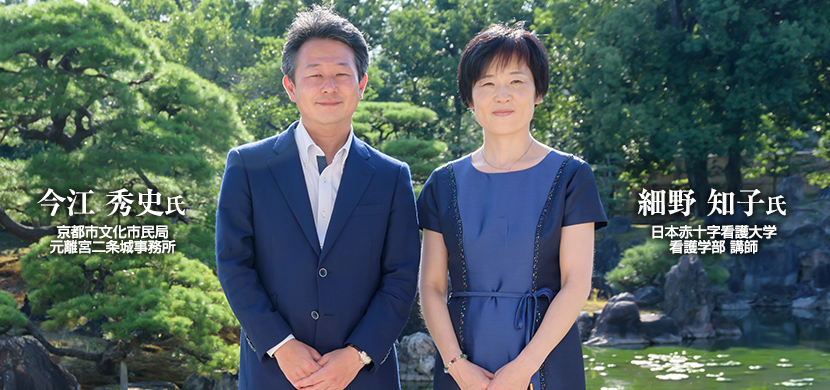

対談・座談会 今江 秀史,細野 知子

2021.09.27 週刊医学界新聞(看護号):第3438号より

今江氏が勤務する元離宮二条城(京都市)の二の丸庭園にて撮影

日常生活の根底に潜む出来事を記述し,現状の実践を好転させたい――。その目的に応える学問的手法の一つに現象学的研究がある。現象学の知見と方法論を基に,根源的な経験にまでさかのぼり解明する現象学的研究は,看護でも近年蓄積が進む。

日常の語りから「生きられた経験」を明らかにする現象学的研究を用いることで,従来の世界観はどう変わるのか。糖尿病とともに暮らす人々の経験を分析する細野氏と,文化財である庭の維持・継承に現象学を援用する今江氏の2人による異分野の対話から見えてきたのは,自身の専門から一度身を離し,日常生活の声に耳を傾ける大切さだった。看護と庭,異なる領域から,現象学的研究のアプローチの有用性と実践に生かすヒントが語られた。

細野 私と同時期に博士号を取得した今江さんとは,2015年の「臨床実践の現象学会定例研究会」で知り合いました。研究のテーマが庭と知り,文化財保護の実践を記述するにも現象学が使えるのかと驚いたのを覚えています。

今江 日常の生活世界を対象とする看護分野の現象学的研究には,研究会を通じて私も大きな刺激を受けています。

細野 ご著書の『京都発・庭の歴史』(世界思想社)を読み,庭を見る目も変わりました。庭の管理や文化財保護に携わる今江さんが,現象学を今のお仕事に取り入れた狙いは何だったのですか。

今江 庭で生じているさまざまな出来事の本質を,現象学的な手法から分析したいと考えたことです。庭の修理や管理に関する伝統的な技術や考え方を,後世へ継承できる記述方法をもともと模索していました。

現象学に求める持続性や再現可能性

細野 現象学との出合いはいつ頃のことだったのでしょう。

今江 庭の勉強を始めた学生時代です。当時ハイデガーの『存在と時間』(ちくま学芸文庫)を,木田元先生の『現象学』(岩波新書)や『ハイデガーの思想』(同)を手引に悪戦苦闘しながら読んでいました。その経験が後に修士課程で庭を研究する際に,偶然にも現象学と庭を結びつけたのです。

細野 学生時代から現象学が身近にあったのですね。それをなぜ,庭に用いようと思い至ったのか詳しくお聞かせください。

今江 庭の歴史や維持・継承を考える上で真理的な裏付けが不可欠と考えたからです。従来の庭の研究では美しさや意匠などの印象が多く語られるか,空虚な数値が提示されるだけで,庭が人々のどのような意志や動機に基づき今のような姿形,そして使われ方に至ったかはあまり語られてきませんでした。

細野 それにはどのような背景があったのでしょうか。

今江 庭を対象とする学問が自然科学の客観の名の下,数値化や類型化に重きを置いてきたためです。

私たちの目の前にある庭の研究と,近代科学としての「庭園研究」は,実は似て非なるもの。庭園研究は,空間という“想定の実験室”を研究者が設定した上で,庭や庭にかかわる人々を空虚な物体として取り扱うのです。それは,歴史を通じた日常生活の声を反映した実態とは根本的に質が異なります。

庭は本来,人々の生活に根差して造られ,継承されてきたものです。日常生活とは異なる想定の庭の研究では,成果を実践に役立てることは永久にできません。そこで,日常生活の庭そのものを研究する術があるはずだと考え,最初は自説の理論武装として現象学に着目しました。

細野 すると今江さんは,従来の庭の研究手法や近代の庭園研究に納得がいかなかったわけですか。

今江 そうです。庭にある池の水は揺らぎ,樹木は伸び続け,人々が使い続けています。その動いている状態を止めず,誰もが日常生活の水準で納得や共感できる理論を見いだす。そして実践に展開しながら将来にわたり再現可能な記述スタイルを確立したいと考えました。これまでの研究に対する反骨精神が私の現象学的研究の出発点であり,その一つの答えが博士論文と自著『京都発・庭の歴史』なのです。

一方の看護学の分野では現象学的研究が既に数多くなされていますね。細野さんが現象学を看護に用いた経緯は何だったのですか。

細野 慢性期看護が専門の私は,糖尿病を病む人の経験に関心がありました。気が付けば入院を繰り返す患者さんへのケアに,臨床時代から没頭していました。退院しても食事療法や薬物療法が続かず,また入院する「困った患者さん」に興味があったのです。

そこで臨床を経て進んだ修士課程では,糖尿病とともに暮らす人の病いの経験をライフヒストリー研究で明らかにし,博士課程では現象学的研究によって日常のより根源的な経験まで掘り下げた理解を試みました。

今江 糖尿病の看護に現象学を用いた先には,何をめざしているのでしょう。

細野 糖尿病とともに暮らす人が生活をうまく調整し,血糖値を改善できるような道具の開発です。具体的には,血糖値などを記録する手帳です1)。

現象学は,私たちが身のまわりのものとどうつながり,習慣がどう作られるかを教えてくれる学問です。日常の根源的な仕組みがわかれば,どのような道具が役に立つか構想が膨らみます。

今江 現象学によるものの見方は実際,糖尿病の看護にどう生きるのですか?

細野 科学的根拠だけではなく,経験を根拠にした糖尿病看護の創出です。病気を治す目的の医療は,技術の進歩によって生命体が持つ弱さを克服するような力を持つ一方で,さまざまなことが絡み合う人間の生活はコントロールしきれるものではありません。人間は老い,病む存在であり,たとえ気をつけていても糖尿病合併症が進んでしまうこともあります。医療でコントロールを図ったり,時には図れなかったりしながらも,元気でいようと細心の注意を払い糖尿病や老いを生きる姿こそが人間には自然です。このような“でこぼこした”素朴な生活経験の記述から,その人の経験に沿ったケアにつなげたいと考えています。

自我と他我の痛みをどう分かち合うか

細野 今江さんのご著書からは庭を介した日常生活とのつながりを大事にされている様子がうかがえ,共感を覚えました。庭の所有者や庭師,利用者などさまざまな登場人物の日常生活に耳を傾ける大切さを強調していますね。私も糖尿病とともに暮らす人々の背景にある,日常生活の丁寧な記述を心掛けています。今江さんがなぜ,日常生活に関心を寄せるか興味を持ちました。

今江 庭にかかわり続ける人々の,日常の意識に潜む悩みや痛みに共感したいとの思いからです。現象学的手法により,専門家・研究者としての意識をいったん保留することで,日常生活に耳を傾けやすくなると考えています。ともすると専門家は科学の手法や実績を信頼するあまり,自身の直観や実体験を度外視して科学分野の取り決めを優先してしまいます。その結果,見落としや蛇足が増えて物事が進みにくくなってしまうことがあります。看護でも同様の葛藤はありませんか。

細野 医療を提供する側と受ける側という関係に固着することで,医療者が患者の経験を十分理解できない場面でしょうか。例えば医療者は,検査値だけで糖尿病予備軍の方をあたかも「患者」であるかのように対象化したり,自己流の治療や取り組みをする方を「問題患者」と見なしたりしがちです。

今江 なるほど。

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

今江 秀史(いまえ・ひでふみ)氏 京都市文化市民局元離宮二条城事務所

「自我と他我における分かち合えない意識差の溝を埋めるために,自他二元論にとらわれない現象学の概念が使えるのではないか」

京都芸術短大(当時)専攻科ランドスケープデザインコース卒。京都造形芸術大(当時)大学院芸術文化研究科修士課程修了。2017年阪大大学院人間科学研究科博士後期課程修了。博士(人間科学)。02年より京都市役所に勤務し,現在は元離宮二条城事務所にて,京都市内における文化財庭園の保護,二条城の営繕と歴史研究に携わる。専門は庭の歴史や仕組み,修理・維持管理,職人言葉の研究。著書に『京都発・庭の歴史』(世界思想社)がある。

細野 知子(ほその・ともこ)氏 日本赤十字看護大学 看護学部 講師

「既存の見方を相対化する現象学を用い,今までと異なる見方から患者さんの生活や看護実践を見いだせれば,ケアの在り方も変わる」

東京医歯大医学部保健衛生学科卒。病院勤務後,静岡県立大看護学研究科修士課程,自治体の非常勤保健師などを経て,2017年首都大学東京大学院(当時)人間健康科学研究科博士後期課程修了。20年より現職。博士(看護学)。現象学的研究による糖尿病の人々のための道具開発の他,東日本大震災で原発事故に見舞われた福島県で糖尿病発症者の語りの記述に取り組む。共著に『現象学的看護研究』(医学書院),『“生きるからだ”に向き合う』(へるす出版),『現代看護理論』(新曜社)など。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。