看護師のギモンに応える!エビデンスの使い方・広め方

[第4回] 慣習を見直しEBPにつなげるリーダーシップ

連載 酒井 郁子

2021.07.26 週刊医学界新聞(看護号):第3430号より

前号までは,EBPの基盤となる5つのステップとEBPを促進するためのフレームワーク,EBPのプロセスモデルを紹介しました。実際にEBPを進める上で「まず何から考えれば良いか?」との悩みをよく聞きます。そこで本稿では,筆者が大学院修士課程において指導教員としてかかわった事例から,管理者がEBPに取り組む前に行う「慣習の見直し方」について解説します。

事例

法人組織の人事異動で療養型病院の看護部長に就任したAさんは,着任早々から驚きの連続だった。中でも衝撃を受けた出来事は,認知症の高齢患者のほぼ全員が,移動能力にかかわらずリクライニング車いすに安全ベルトを装着され,デイルームで「座らせられていた」ことだった。

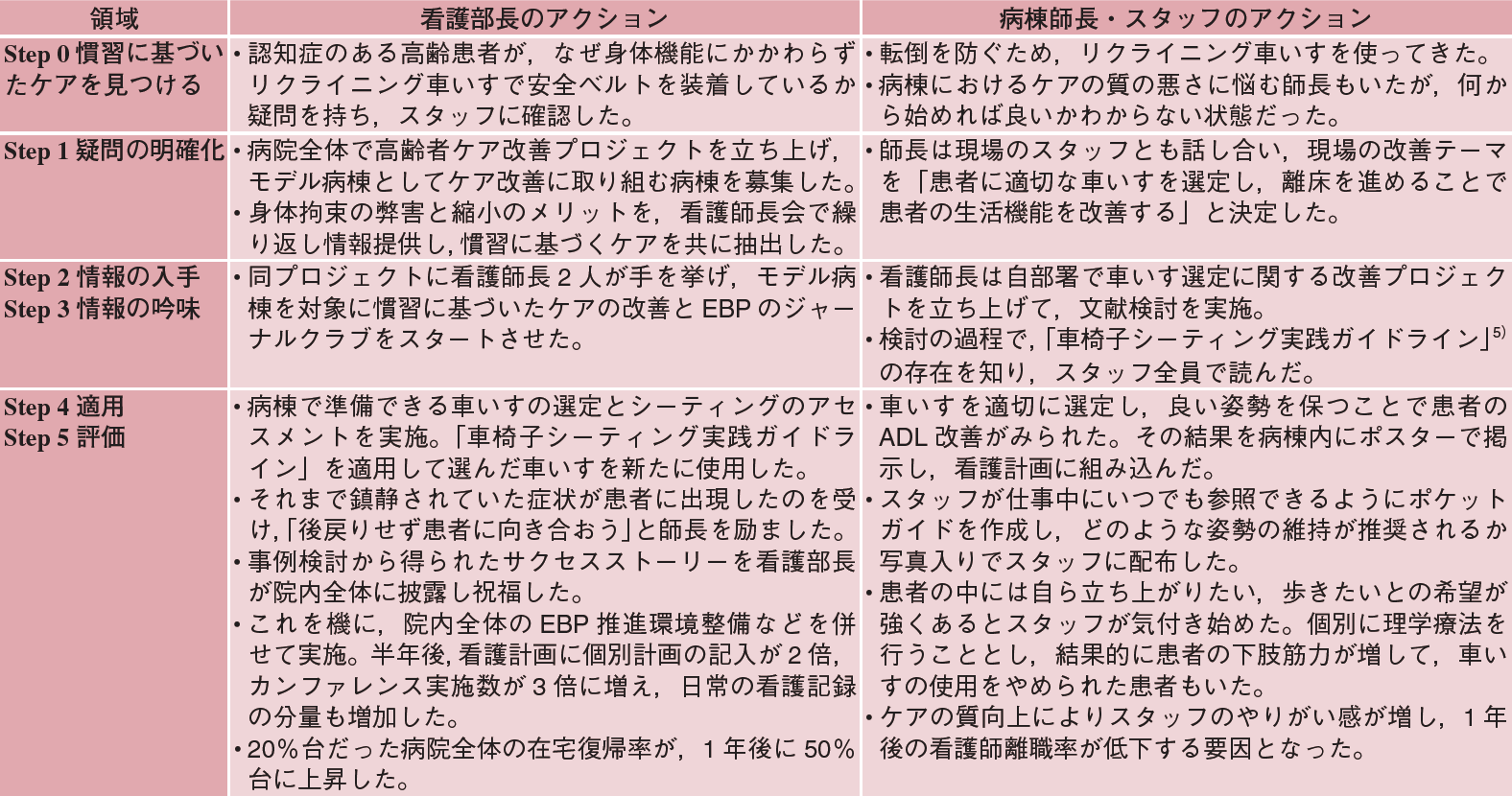

なぜ身体機能にかかわらず皆がそうしているのか,誰に聞いても確かな答えは返ってこない。目の当たりにした課題を前に,Aさんは早速,現場スタッフと共にEBPのステップに沿って解決を図ることにした(表)。

「聖なる牛」を見つけるStep 0

慣習や伝説に基づいた実践を表す言葉に「聖なる牛(Sacred Cow)」があります1)。牛は立ったまま寝るため軽く押すと転倒するという,言わば都市伝説です。しかし,牛は寝るときは横になり,押し倒すには少なくとも2人以上必要なため,この伝説を裏付ける証拠はありません。慣習に基づくケアが定着し,知らず知らずのうちに変化に抵抗して残る「伝統」が看護にもあるのではないでしょうか。皆さんの部署にも「聖なる牛」の慣習が潜んでいるかもしれません。それに気付いて現場のケアを見直すことは,EBPを実装するStep 0です。

入職してすぐ最先端の教育を受けた新人看護師は,部署に配属されると先輩看護師からその部署ならではの仕事のやり方を教えられます。2時間おきに体位交換をする,患者が夜眠れなければ勤務室に連れてきて見守る,せん妄になりそうだったら身体拘束を前もってしてしまう――,などです。「部署の仕事」として先輩看護師から教わる慣習の中には,根拠に基づいているか否か吟味されていないものも多くあります。教える先輩看護師にとっても根拠が曖昧な場合があります2)。従来の方法で何事もなかった看護師は,困っているとの認識が芽生えないため,ケアが「聖なる牛」かどうか判断できません。その結果,自分は仕事ができると自信満々の先輩看護師が,その部署の慣習に確信を持って新人看護師を教えるため,長く継承されることにつながってしまうのです。

ケアの改善に向け管理者は,どうアクションを起こすか

慣習に基づくケア(聖なる牛)には下記のような特徴があるでしょう。

●病棟スタッフの多くが疑いを持たずにケアを行い,誰...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。