コロナ禍を潜在看護師復職のチャンスに変える

インタビュー 高橋 弘枝

2021.06.28 週刊医学界新聞(看護号):第3426号より

資格を持ちながら現在は看護師として特定の組織に籍を置いていない「潜在看護師」の存在に注目が集まっており,その数は看護職員(准看護師を含む)全体の約30%,全国に70万人以上いるとされる1)。

コロナ禍で看護師の人員がひっ迫する中,潜在看護師の復職をいかに促すか。大阪府看護協会では潜在看護師を対象に,復職に向けたセミナーの開催や臨時の募集案内など幅広い取り組みを行っている。本紙では,同協会会長の高橋弘枝氏に,潜在看護師を取り巻く現状と個別の事情に応じた具体的な支援内容,そして潜在看護師を受け入れる側に期待される役割を聞いた。

――新型コロナウイルス感染症(以下,新型コロナ)の感染拡大で,地域によって看護師不足が問題になっています。初めに,コロナ禍において看護師を取り巻く状況をお聞かせください。

高橋 大阪府をはじめ,新型コロナ患者を受け入れる医療現場の多くは人員がひっ迫しています。また,全国1402自治体を対象にした2021年3月の調査2)によると,ワクチン接種の特設会場を設ける自治体の2割以上が看護師不足と回答しました。この解決策の一つとして潜在看護師に白羽の矢が立ったのです。

――潜在看護師の復職の必要性はコロナ禍以前から訴えられていました。背景には何があるのでしょう。

高橋 発端は,「団塊の世代」全員が75歳以上となるいわゆる「2025年問題」を前に,看護師不足に陥る危機感からです。想定される需要に対して看護職員は188~202万人必要になるとされています3)。就業者数は年間約3万人のペースで増加しているものの,2025年には6~27万人の不足が見込まれています3)。少子化の影響もあり新規養成者数を増加させるのは容易でないため,潜在看護師の復職支援の強化が求められているのです3)。

なぜ「潜在」となるのか?

――看護師の離職の原因と復職の壁はどこにあるのでしょうか。

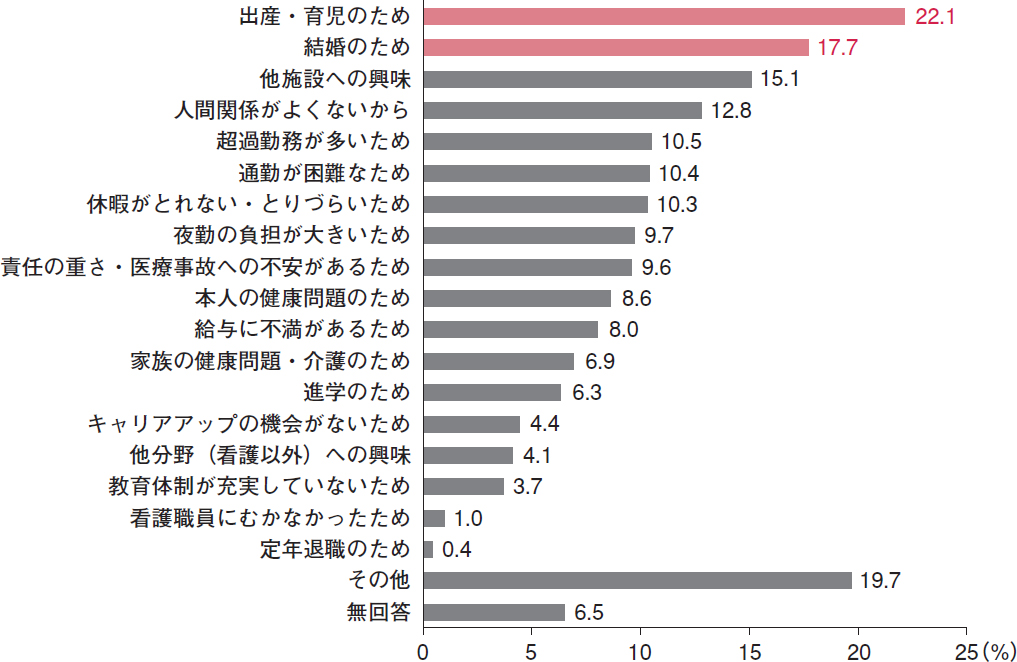

高橋 大きく2つです。1つ目はライフイベントに伴う勤務条件のミスマッチです。厚労省が看護職員の就業状況などの把握を目的に2011年に行ったアンケート調査4)によると,看護職員の退職理由の上位には出産・育児および結婚とあります(図)。これは看護業務ならではの勤務体系も関係するでしょう。病棟で求められる業務は医療の提供だけではありません。入院中の患者さんの24時間にわたる生活援助が業務の大半を占めます。そのため2~3交代シフト制である大半の現場では,時間の制約が少なく夜勤に対応可能な職員がより必要とされます。しかし,職員の中には家庭の事情によって夜勤が難しかったり,勤務できる時間帯が午前中に限られたりする方がいます。柔軟な勤務体制が整っていない施設では働き続けられず,復職の断念にもつながります。

――2つ目の要素は何ですか。

高橋 復職後のサポート不足です。現場から一度離れた看護師の多くは,自身のスキルや医療知識に対し不安を抱いています。例えば新卒にはプリセプター制度のように新人看護師をサポートする教育・研修システムが整っています。しかし「経験者採用」される潜在看護師には,サポートのシステムが構築されていない施設が多いでしょう。

慣れない環境下でサポートが受けられないと,看護スキルへの不安が解消されないだけでなく,職場内で孤立してしまいがちです。それが再離職につながってしまうのです。実際,全国の新卒看護師の離職率が約8%なのに対して,退職経験のある看護師の再就業後の離職率は約18%に上ると報告されています5)。復職支援に加え,復帰後の再離職を防ぐ取り組みが求められています。

コロナ禍以前に行われていた復職支援とは

――日本看護協会や都道府県ナースセンター(以下,ナースセンター)では復職の壁を低くするべく,潜在看護師への支援が続けられています。

高橋 ええ。すでに多くの施策が実行されています。1992年に公布・施行された「看護師等の人材確保の促進に関する法律」をもとに,2015年から離職時にナースセンターに届け出る制度「とどけるん」が,2018年からはナースセンターとハローワークの連携事業が開始されました。これにより,看護職としての切れ目のないキャリア支援が離職時の状況に合わせて行われています。

また,日本看護協会では,看護職の求職者を対象にした無料職業紹介事業「eナースセンター」や,求人情報の読み方や職場の制度を解説する『はたさぽ――ナースのはたらくサポートブック』を通して潜在看護師の復職支援に取り組んでいます。

――大阪府労働局が実施した意識調査では,対象となった潜在看護師の約85%が復職を希望しているとの結果が得られています6)。大阪府看護協会ならではの取り組みはありますか。

高橋 当協会が運営する大阪府ナースセンターのウェブサイトでは,復職を検討中の潜在看護師を対象に特設ページ7)を設けています。そこでは最新の認知症看護や排泄ケアなどの知識・技術を学べる講義演習コースのほか,医療安全やコミュニケーション,バイタルサインなど看護の基礎知識が家で学べるeラーニングコースなどを用意しています。

――復職支援のためのさまざまな取り組みが行われている一方で,年間当たりの再就業者数より離職者数のほうが多いとの現状もあります。支...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

高橋 弘枝(たかはし・ひろえ)氏 大阪府看護協会会長

1980年大阪大学医療技術短期大学部看護学科(当時),81年大阪大学医学部附属助産婦学校(当時)卒。大阪厚生年金看護専門学校教務部長,大阪厚生年金病院[現 独立行政法人地域医療推進機構(JCHO)大阪病院]看護部長,JCHO本部企画経営部医療副部長(看護担当)などを経て2016年より現職。日本看護協会認定看護管理者。コロナ禍の感染拡大防止策に向けた取り組み等が評価され,20年に第5回大阪サクヤヒメ大賞を受賞。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2020.02.17

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。