こころが動く医療コミュニケーション

[第7回] 患者さんの意思決定をSDMで支援する

連載 中島 俊

2021.05.24 週刊医学界新聞(通常号):第3421号より

科学的知見などを活用する医療であるEvidence-Based Medicine(EBM)では,患者さん中心の視点を欠かすことができません1)。こうした医療を実現するために近年注目を集めるのが,治療方針決定に関して患者さんと医療者が共に参加する共同意思決定(Shared Decision Making:SDM)です。SDMを伴わないEBMは医療者による患者さんへの押し付けになると言えるかもしれません。

SDMの実践に当たり,私たち医療者と患者さんでは治療選択の考え方にはギャップがあること2),それを埋めるためにはコミュニケーションが必要であることを理解しておく必要があります。近年の研究では,より良いSDMの実践が患者さんの治療満足度を向上させることが明らかになっています3)。また2009年頃からSDMに関する研究が増加傾向にあるなど4),その重要性が認識されつつあります。

必須構成要素とThree-talkモデル

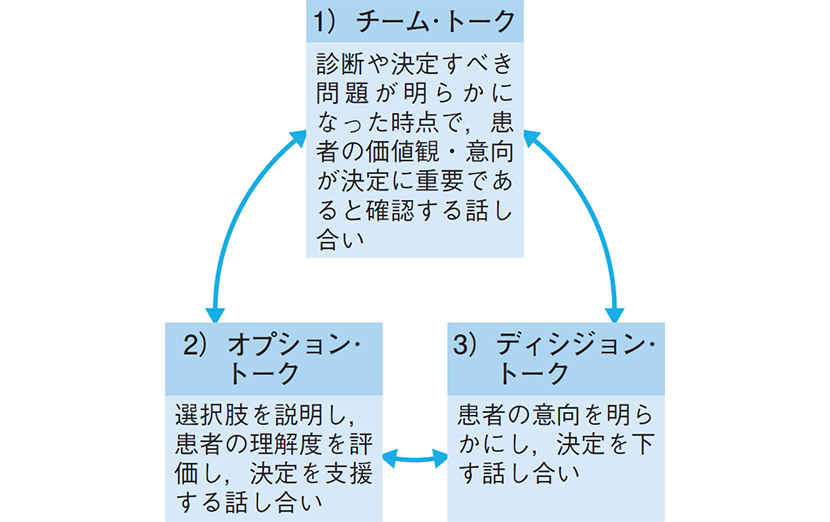

SDMの必須構成要素として,①少なくとも医療者と患者さんが関与すること,②両者が情報を共有すること,③両者が希望の治療について合意を形成する段階を踏むこと,④実施する治療についての合意に至ること,の4点が挙げられています5)。SDMでは,これらに加えて意思決定のプロセスを重視します。図は1)チーム・トーク,2)オプション・トーク,3)ディシジョン・トークという3つのステップで話し合いの内容を明確化したThree-talkモデルです6)。医療者はこのモデルに基づいて,患者さんの意思決定がより良いものになるように検討し続ける姿勢が望まれます。

3つのトークは円状に循環している。これは意思決定に関する3つのトークが単一的なものではなく,それぞれ影響を与え合っていることを表している。

効果的なSDMの普及をめざして

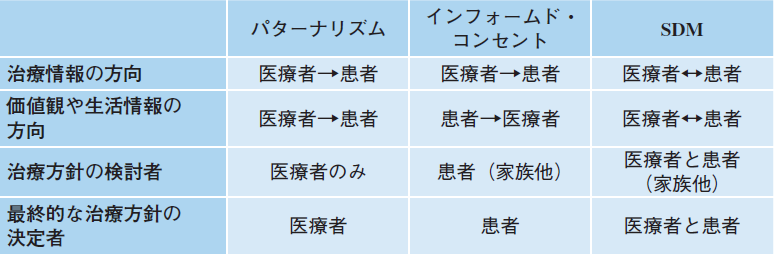

医療者が治療方針を決定する際の代表的なアプローチであるパターナリズム,インフォームド・コンセント,SDMの特徴をそれぞれ表5)に示しました。SDMでは医療者と患者さんは価値観を共有した上で協働して治療方針を決定できることがわかります。

それでは日本における実施状況はどうなっているでしょうか? 例えば炎症性腸疾患の患者さんに対して実施された日本の調査では,56%の患者さんがSDMを非常に重要だと感じていました7)。しかしながら,都内10区2市の診療所内科医に対する郵送調査によると, 2014年時点でSDMが実施されている割合は14.6%にとどまることが報告されています8)。

SDMの普及を妨げる要因の1つに,「時間が掛かる」という誤解が挙げられます。一方,患者さんとのかかわりの中でステップに適した会話を用いることで,2分程度の時間でもSDMを実践できる可能性が示唆されています9)。以下で具体例を見てみましょう。

◆会話の実例

Epsteinらによる論文では,患者さんの物事のとらえ方や好みを理解する際には,「今の話を聞いてどう感じましたか?」と開かれた質問を行うことを紹介しています9)。また医療者と患者さんの間でパートナーシップを結ぶ際には,「どの治療法を選ぶか迷っているかもしれませんが,できる限りあなたが納得した治療法を選択できるようサポートしたいと思います」などの意思表明の言葉かけを行うことを紹介しています9)。

提示した治療法に対して確実性の高いエビデンスが認められていない場合にはその旨を伝えた上で情報を提供することも推奨しています9...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編

外科研修のトリセツ連載 2025.03.24

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。