新年号特集 生殖医療と生命倫理——医学の発展は何をもたらすのか

生殖医療の発展と国際調和

対談・座談会 石原 理氏(司会),苛原 稔氏,加藤 和人氏,柘植 あづみ氏

2021.01.04 週刊医学界新聞(通常号):第3402号より

生殖医療が不妊症の治療手段としてのみ利用されていた時代は過ぎ去り,現在では独身女性への治療,ヒト胚の遺伝子診断・ゲノム編集など,黎明期には想像もできなかった範囲にまで影響を及ぼしている。社会の在り方とも複雑に絡み合う生殖医療の形は今後どう変容していくのか。これまでの発展の経緯を振り返り,新たに生まれた問題点について議論を深めていく。

石原 英国の生物学者であるEdwardsと,産婦人科医Steptoeの手によって,1978年に世界で初めて体外受精児が誕生しました。臨床応用に向けた体外受精の研究を始めてから約20年,102例目での成功だったそうです。その後,1983年には東北大で日本第1号の体外受精児が誕生しました。

それから約40年が経過し,今では日本でも約16人に1人が生殖医療(本座談会では「生殖補助医療」と同義で用いる)によって生まれています([寄稿]拡大し続ける生殖医療の適応範囲・図4参照)。初めに現在のような生殖医療の提供体制に至るまでの変遷を,本邦の生殖医療技術に関する議論に深く携わってこられた苛原先生よりお聞かせいただけますか。

批判の声も大きかった黎明期

苛原 世界初の体外受精児誕生の報せを聞いたことで,日本各地の産婦人科医がいち早く体外受精を導入しようと,取り組みの進んでいた海外を訪問し技術習得に励んでいました。そうした動きに合わせ,議論の場としての日本受精着床学会が1982年に設立されています。

石原 同年には体外受精を臨床導入するため,ヒトを対象にした新たな医療行為や医学研究の妥当性を倫理的,社会的観点から検討する倫理委員会が,徳島大学内に日本で初めて組織されましたね。当時としては異例の試みだったと思います。

苛原 ええ。本学産科婦人科学教室の教授であった森崇英先生(現・京大名誉教授)が提案し,設置が実現しました。現在では規約上認められませんが,大学病院の院長を倫理委員会の長とし,医師だけでなく生化学者や憲法学者,哲学者を含めた8人の委員からなる学際的な組織でした。結果,設置から約半年間で11回もの議論を行い,①生殖を補助する手段の1つとしてのみ体外受精の技術を認める,②生まれた子どもを長期間フォローする,という2つのポイントに意見が集約されました。

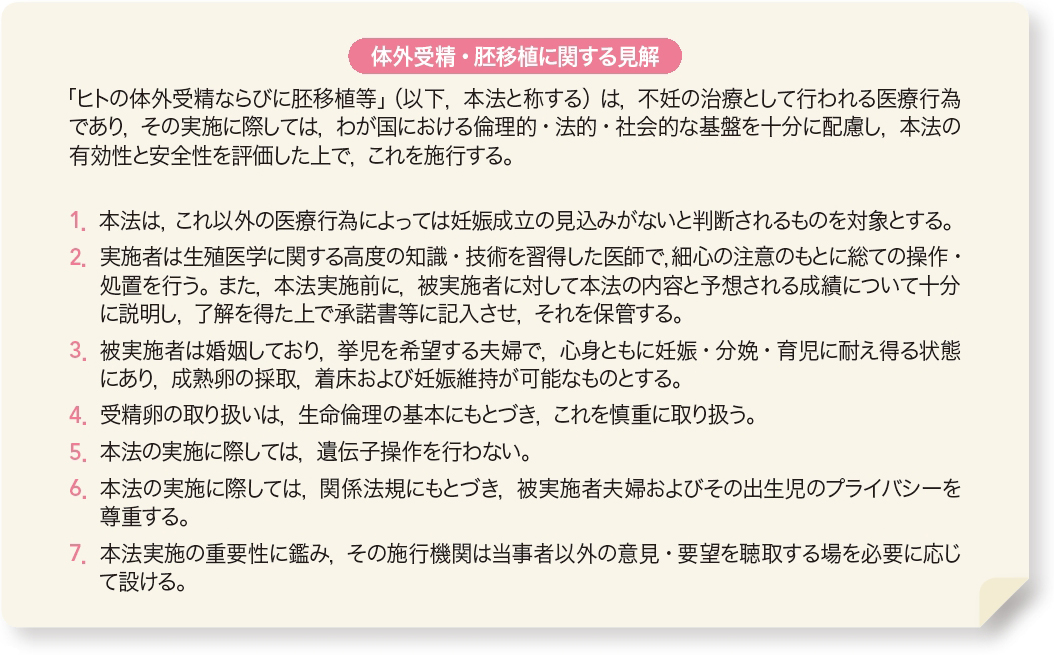

石原 1983年に日本産科婦人科学会(以下,日産婦)が発表した会告「体外受精・胚移植に関する見解」(図1)に近い内容ですね。日産婦での議論の下地になったことは間違いないでしょう。その頃,世界の生殖医療はどのような状況だったのでしょうか。

*2014年発表版が最新。

苛原 英国に続き,オーストラリアや欧州諸国で体外受精児が誕生しました。国内初の報告はどの国も80年代前半であり,日本の取り組みが決して遅かったわけではありません。

米国は技術的には進んでいたものの,受精卵の扱いに関して宗教的な議論が過熱したために臨床への導入がやや遅れました。それでも1981年には第1号が誕生しています。生命の萌芽である受精卵を研究,治療の対象とする生殖医療は,宗教思想と不可分の関係であり,今なお受精卵を用いた研究への抵抗は根強いです。

石原 当時,日本国内においても体外受精に対する批判の声は大きかったと思います。

苛原 記憶に残っているのは,1982年に読売新聞社が実施した体外受精に関する全国世論調査です。回答者の約6割が体外受精に対して「反対」ないし「時期尚早」との意見を持っていました。こうした世間からの風当たりも考慮し,前出の会告においては不妊症という病気に対する「治療」としての意義を前面に押し出していたように感じています。

柘植 そもそも社会における不妊症の認知度自体が高くなく,「試験管ベビー」といった歪曲的な表現が独り歩きしていたのもマイナスなイメージを抱かせた大きな要因でしょう。当時の意識調査をいくつか比較したところ1),「試験管ベビー」の単語が質問項目に入っていると反対意見が多くなり,「不妊治療としての体外受精」と記載されていれば賛成意見が増えていました。体外受精に対する偏った認識が世の中に跋扈していたことがよくわかります。

また,当時は女性のみに不妊の原因が押し付けられていましたが,不妊の原因の約半数が男性に依拠することが次第に明らかになり,不妊がカップル間で解決すべき課題として取り組まれることがここ数年増えています。生殖医療に対する世間の印象が,約40年を経て少なからぬ変化を遂げていることは間違いないでしょう。

苛原 体外受精に対するイメージの変化とともに,医療技術自体の大きな発展も見逃せません。黎明期は採卵のタイミングを予測するために大勢の医療チームで対応しなければならず,相当な労力が必要でした。しかし,超音波機器や,排卵を誘発するGnRHアナログ製剤をはじめとした新規の薬剤開発等によって,子宮や卵巣,胎児発育の確認が簡便になったり,排卵・採卵時期もほぼ自由にコントロールできたりするようになりました。さらには1990年代初頭に顕微授精児が誕生したことで,従来妊娠する方法がなかった無精子症の方でも子をもてる可能性が開かれたのです。

しかしその一方で,必要以上に排卵誘発を行ったために卵巣過剰刺激症候群で死亡してしまったケースなど,技術の発展の裏にはさまざまな問題がありました。

石原 その通りです。もともと健康状態が良好な方に提供する生殖医療の結果として,利用者の生命を左右してしまうこともあり得るわけですよね。現在日本は世界で最も安全な生殖医療を提供する国の1つであることが国際的に認識されているものの2),元来出産リスクが高いとされる高齢での出産数が急増しています([寄稿]拡大し続ける生殖医療の適応範囲・図3参照)。出産時のリスクに鑑み,時には利用者が望む医療の形が医学的な正解とは言いづらい時もあるでしょう。このようなケースに対して医療者がどのように患者と意見をすりあわせていくかは,生殖医療を提供する側の今後の大きな課題と言えます。

生殖医療は誰が享受するべきなのか

石原 さて,ここで意見を伺いたいのは生殖医療の適応範囲についてです。従来,日本における生殖医療の対象者は,図1の「体外受精・胚移植に関する見解」によって婚姻をした夫婦のみとされていました。しかし社会の変容もあり,2014年に本見解から婚姻規定が撤廃され,事実婚のカップルにも適用が拡大されています。さらに,海外には同性のカップルや独身者まで利用対象が広がった国も多数あります。日本ではまだそうした方々への生殖医療の提供体制は整備されていませんが,社会の関心は明らかに高まっていると言えるでしょう。

柘植 生殖医療に関連する法整備が進むオーストラリア・ビクトリア州では,1995年の不妊治療法で第三者配偶子を利用して生まれた子どもの出自を知る権利を認めました。2008年には同法を改正した生殖補助治療法を制定。VARTA(Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority,写真)という機関を設立し,出自を知る権利と情報管理等の機能を拡充しています。また,第三者配偶子をシングルの女性やレズビアンカップルが利用することを認めました。

提供配偶子による出生の事実を親が子に伝えること,子どもがドナー情報にアクセスできることの必要性をいち早く主張してきた女性が,亡くなる直前に出会えたドナーと一緒に写る写真(左から2番目)も展示された。

石原 利用対象の拡大時に反対意見は上がらなかったのでしょうか。

柘植 法改正当初は反発の声も大きく,「医学的に不妊の女性は」との条件を付していましたが,反対意見への説明として,異性との性行為を精神的に受け入れられない,つまり「精神的不妊」という定義を設けて,利用できる人の範囲を拡大したのです。また,親になろうとする人,提供者になろうとする人にはカウンセリング等のスクリーニングが設けられています。

生殖医療の対象者を拡大する議論と同時に,こうした第三者配偶子の提供に関する制度設計の議論は必至です。

加藤 ビクトリア州ではどのような運用体制となっているのですか。

柘植 第三者配偶子を用いた生殖医療に関しては,次の点がポイントです。

- ①夫婦(事実婚を含む)あるいは不妊のシングル女性,レズビアンカップルが,精子,卵子提供で子どもをもつことが可能

- ②生まれた子どもが自分の出自として精子や卵子の提供者に関する情報(個人が特定できる情報を含む)にアクセスできる権利の保障と州による情報の登録管理体制の整備(註)

- ③配偶子の提供者は,自身の配偶子で生まれた子どもに連絡可能

- ④生殖補助治療法の制定前に生まれた人,配偶子の提供者になった人にはボランタリーレジスターと呼ばれる自主的な登録によって,互いが許可した範囲の情報を取得可能

- ⑤非商業的代理懐胎は男性同性カップルにも認められる(厳しい規制あり)

加藤 提供者,被提供者,出生児の関係者全てに配慮された制度設計がなされていますね。

柘植 ええ。ですが,それでもトラブルは起こるようです。例えば,②に関して,第三者からの配偶子提供によって生まれた子どもの親にはその事実を子どもに説明すべきとされています。しかし子どもに話す機会がうまく作れず,結果的に隠している親が少なくないと言われます。そのため少数例ですが,③の権利を行使した提供者がVARTAを通じて出生児にコンタクトを取った時に初めて,自身が第三者配偶子によって生まれたことを知るケースがあるようです。

石原 生殖医療に取り組む方の中には,「治療をしなければ子どもが産めない」というある種の負い目のような感情を抱いている方がおり,治療を受けていること,またその成果で子が産まれたことを隠せるものなら隠したいと考える方が多いようです。日本では特にその傾向が強く認められますが,生殖医療に関して権利や法整備,社会的理解が進むオーストラリアでも同様の心境に至る方が多いのですね。

柘植 私もこの事実を知った時は衝撃を受けました。一方で,例えばレズビアンカップルが子をもつとなれば,生物学的には子どもは誕生しないために,当事者はその状況を説明せざるを得ません。むしろ隠す意味がなくなるのです。以前,米国でインタビューした白人女性カップルのケースで興味深かったのは,肌の色や髪質など明らかに見た目が異なるドナーを選び出産していたことです。「どうして?」と率直に聞いたところ,「半分は自分たちの子どもであって,半分は自分たちの子どもではないから,違っていいと思った」と返答がありました。多様性とはこのようなことを指すのだなと思いましたね。

ただ,多様性という言葉の解釈...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

石原 理(いしはら・おさむ)氏 埼玉医科大学産科婦人科学教室 教授

1980年群馬大医学部卒。東大病院産婦人科にて研修後,英ロンドン大ハマースミス病院客員研究員,埼玉医大総合医療センター産婦人科講師,助教授などを経て,2002年より現職。生殖補助医療監視国際委員会(ICMART)のメンバーとして生殖医療に関連する国際統計の収集・分析・定期報告に従事。『生殖医療の衝撃』(講談社)など著書多数。

苛原 稔(いらはら・みのる)氏 徳島大学大学院医歯薬学研究部長

1979年徳島大医学部卒。同大医学部産婦人科学講座に入局後,同大病院講師,助教授を経て2001年同大産科婦人科学講座教授に就任。17年より現職。日本産科婦人科学会倫理委員会委員長,日本生殖医学会理事長など要職を歴任した。編著に『産婦人科外来処方マニュアル(第5版)』『産婦人科ベッドサイドマニュアル(第7版)』(いずれも医学書院)など。

加藤 和人(かとう・かずと)氏 大阪大学大学院医学系研究科 医の倫理と公共政策学教室 教授

1984年京大理学部卒,89年同大大学院理学研究科博士課程生物物理学専攻修了。博士(理学)。2012年より現職。内閣府総合科学技術・イノベーション会議生命倫理専門調査会委員,ICGC(国際がんゲノムコンソーシアム)Ethics and Governance Committeeのメンバーなどを歴任。2019年からWHO Expert Advisory Committee on Developing Global Standards for Governance and Oversight of Human Genome Editingのメンバー。

柘植 あづみ(つげ・あづみ)氏 明治学院大学社会学部社会学科 教授

1985年埼玉大大学院理学研究科生体制御学専攻修士課程修了,お茶の水女子大大学院人間文化研究科博士後期課程単位取得退学〔後に博士(学術)授与〕。北海道医療大基礎教育部教員を経て,2003年より現職。専門は医療人類学,生命倫理学,ジェンダー論。『生殖技術――不妊治療と再生医療は社会に何をもたらすか』(みすず書房)など多数の著作がある。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。