来たるべきメンタリング新時代

メンター・メンティー関係をアップデートせよ!

対談・座談会 徳田 安春,髙橋 宏瑞

2020.12.07

研修医はメンティーとして,メンターである優秀な指導医に学び,時に刺激を与え合いながら共に成長していく――。これが理想的なメンタリングだ。しかし日々膨大な業務に追われる中で,どこかうまくいっていないメンタリングも多いのではないだろうか?

このたび,米ミシガン大のVineet Chopra氏,Sanjay Saint氏らの手による体系的なメンタリングの翻訳版『医療者のための 成功するメンタリングガイド』(医学書院)が上梓された。本書の監訳を務めた徳田氏と,国内外で研修医教育の活動を行う髙橋氏の対話から,新時代のメンタリングについて考える。

徳田 教育は組織の価値を大いに高める重要な要素です。しかし病院では教育の重要性が十分に認識されていないと感じます。髙橋先生の周りでは,メンターとメンティーが学び合うメンタリングの考え方はどのくらい普及していますか?

髙橋 まだ十分とは言えません。多くのメンターは,教育は指導医が一方的に提供するものとしてとらえている印象です。教育を通じてメンターが得られる価値を十分に知らないため,メンタリングを体系的に学んで教育に生かしている人は多くありません。

特に初期研修医は数か月のスパンでローテーションするため,1人の指導医から学べる期間は短く,指導医が初期研修医のパーソナリティーを理解した頃に研修医は次の診療科に移動してしまいます。これも病院でメンタリングが根付きにくい理由の1つでしょう。

これからのメンタリングは1対1ではなく「多対多」の関係

徳田 わが国でなかなかメンタリングが根付いていないことは課題です。以前,ある研修プログラムで初期研修医と指導医に対してメンターとメンティーをランダムに指定したことがありました。

髙橋 それは面白い試みですね。結果はいかがでしたか。

徳田 残念なことに,ほとんどのメンターとメンティーは継続的なミーティングをしませんでした。見かねた私は食費を出すからミーティングをしてくれと言いましたが,それでもやらない(笑)。これは極端な例ですが,組織が指定して行うメンタリングはあまりうまくいかないのではないかと感じるようになりました。

髙橋 同感です。大学病院によっては教授クラスの指導医が1年間,研修医を手助けする仕組みがありますが,チェックリストに沿って項目を埋めることが目的になってしまいがちです。一人ひとりがお互いのことを「メンター・メンティー」だととらえることが,最初の一歩です。

徳田 研修医には組織に指定されるメンターを待つだけではなく,スキルアップのためにメンターに働き掛けていく積極性を求めたいです。

髙橋 一口にメンターといっても,メンティーへのかかわりに応じたさまざまな在り方が考えられます。まず研修医はそれぞれのメンターの特徴を把握した上でメンター探しを行うべきでしょう。

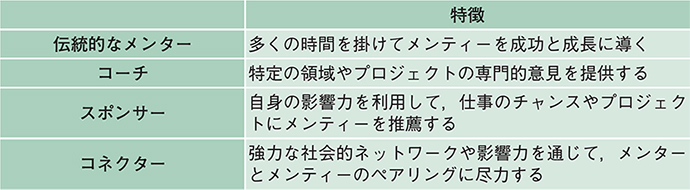

徳田 ええ。メンターの特徴を考えるために,『医療者のための 成功するメンタリングガイド』の中ではメンターを伝統的なメンター,コーチ,スポンサー,コネクターの4つに分類(表)しています。

髙橋 わが国ではいまだに多くの時間を掛けてメンティーを育てる「伝統的なメンター」が研修医教育の中心を担っています。しかしメンターとして多くのメンティーに広く教えていくためには,時間の負担が大きい伝統的なメンターだけではなく,コーチやスポンサー,コネクターといった選択肢も検討すべきだと思います。

徳田 メンターとメンティーは1対1の関係である必要はありませんね。新時代のメンタリングでは,より多くの人々が教える/教わる中で成長していくために,複数のメンターと複数のメンティーでつくられる多対多の関係が望まれます。さらに言えば,所属する組織を越えた人たちをメンターにしても全く構いません。これまで病院組織では,メンバーは組織の中にとどまって外部との交流が少ない現状がありました。しかし時代は変わったのです。メンティーは組織の外で積極的にコネクションを作り,メンターを増やしていくべきだと考えています。

髙橋 おっしゃる通りです。私は徳田先生や感染症コンサルタントの青木眞先生と出会って所属組織外の人たちと交流し,刺激を受ける重要性を実感しました。そのため,積極的に多くのメンティーを巻き込んで所属組織の外の人との交流を増やす,スポンサーやコネクターとしての役割を担うようにしました。これからは組織外にも積極的にコネクションを増やしていく時代ですね。

「この先生に会いたい!」と思えるロールモデルを探す

髙橋 病院間の垣根は従来に比べると低くなりましたが,まだ残っているように感じます。特に大学病院の若手は講座の教授以外の先生に積極的に教えを乞うことはなかなか難しい印象です。徳田先生はどのように組織外の人との交流を始めたのでしょうか。

徳田 論文や書籍を通じて「この先生に会いたい!」と憧れを抱いたロールモデルの人物に直接会いに行ったことです。私は沖縄県立中部病院に勤務していた20代の頃,ロールモデルとして掲げた日野原重明先生(当時・聖路加国際病院)にメンターになってもらえないかと考えて会いに行きました。

髙橋 沖縄から東京まで行かれたのですか。

徳田 ええ。日野原先生にメンターになってもらい組織は違えどプロフェッショナリズ...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

髙橋 宏瑞(たかはし・ひろみず)氏 順天堂大学総合診療科 非常勤助教

2008年東海大卒。同大病院で初期研修後,順大総合診療科に入局。アイルランドNational Children's Research Centreへの留学や,新島村国民健康保険診療所での離島医療を経験する。カンボジアに総合診療医学会(APSARA)を立ち上げ,近年は活動の場をアジアへと広げている。

徳田 安春(とくだ・やすはる)氏 群星沖縄臨床研修センター長

1988年琉球大卒。沖縄県立中部病院,聖路加国際病院,水戸協同病院,地域医療機能推進機構本部顧問などを経て,2017年より現職。

著書に『病歴と身体所見の診断学:検査なしでここまでわかる』,監訳書に『サパイラ 身体診察のアートとサイエンス』『医療者のための 成功するメンタリングガイド』(いずれも医学書院)など。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。