学生から新人,新人からエキスパートへ

臨床判断モデルで思考をつなぐ

対談・座談会 別府 千恵,三浦 友理子,奥 裕美

2020.11.23

【座談会】

学生から新人,新人からエキスパートへ

臨床判断モデルで思考をつなぐ

別府 千恵氏(北里大学病院副院長兼看護部長)

三浦 友理子氏(聖路加国際大学助教・看護教育学)

奥 裕美氏(聖路加国際大学教授・看護管理学)

看護では今なお,基礎教育と臨床現場との間に大きなギャップがあると言われている。看護学生や新人看護師の教育に当たり,「どのように説明すれば,患者の反応から適切にその場で考え出して行う『臨床判断』やエキスパートの思考・実践をわかりやすく伝えられるのか」と悩む方も多いのではないか。

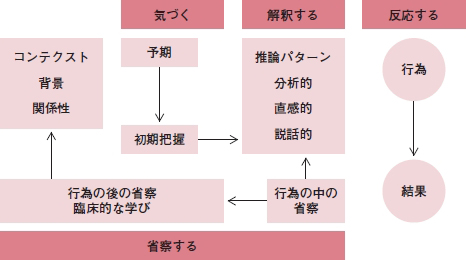

この悩みに対する1つの提案として,三浦氏と奥氏による新著『臨床判断ティーチングメソッド』(医学書院)では,クリスティーン・タナー氏が開発した「臨床判断モデル」(図)1)の活用を含め,臨床判断能力を育むための取り組みを紹介している。本紙では臨床の立場から別府氏を交え,基礎教育,臨床現場での新人教育,そして新人以降の継続的な支援はいかにして行われるべきかを聞いた。また,その際期待される「臨床判断モデル」の活用法にまで議論は及んだ。

図 臨床判断モデル(『臨床判断ティーチングメソッド』p.31より改変,原図は文献1)

奥 北里大学病院に入職する新人看護師は毎年160人程度にのぼり,全員が受講できるよう同一内容の集合研修を年に2,3回行っているそうですね。このような集合研修を行うことには,人手も時間も掛かると思います。また,せっかく集合研修をしたのに,部署に戻ると「学んだことが役立っていない」と言う部署スタッフもおり研修主催者ががっかりしてしまう,という話もよく聞きます。

別府さんから見て,現在,病院の看護教育に求められる体制は何だとお考えですか。

別府 新人看護師に対し現場でリフレクションを促せる人の育成です。現在当院では,リフレクションを促すための効果的な手法を持ち合わせた看護師が多くありません。そんな中私は,この問題解決の糸口として臨床判断モデルの存在を知り,興味を持ちました。

お2人は「臨床で教える人をどう育むか」というテーマで教育・研究をされています。その際,臨床判断能力の探究を始め,臨床判断モデルに出合ったと伺いました。まずは,本モデルに注目した経緯を教えてください。

三浦 私は教員として実習で臨床に行く中で,悩んでいたことがありました。それは,学生が演習で練習したように看護計画を立案できても,いざ臨床で自身の予想と異なる反応が患者さんから返ってきたときなど,対応がわからず固まってしまう現状です。つまり,基礎教育で学んだことが,臨床でうまく活用できない。この問題に教育者側も頭を悩ませているのです。現場で求められる判断,すなわち「臨床判断」は,教員や指導者の経験知として語られることが多く,明確な説明手段を持ち合わせていないためにこうした問題が生じると考えています。

このような基礎教育の課題に向き合っていたとき,タナー先生の臨床判断モデル1)に出合い,この課題を解決する何かを得たような気がしました。

奥 聖路加国際大では,2013~15年度文科省「看護系大学教員養成機能強化事業」として「フューチャー・ナースファカルティ育成プログラム(FNFP)」を実施しました。タナー先生はこの事業に外部評価者としてかかわってくださいました。それがきっかけとなり,本学の大学院生が臨床判断モデルを用いて学部生や新人看護師を教育し,その効果を研究するなどの活動につながりました。

判断や助言は,具体的な言葉にしなければ伝わらない

三浦 臨床判断の能力が基礎教育や新人教育で培われにくい理由について,別府さんの見解をお話しください。

別府 臨床は複雑性や個別性がとても高く,基礎教育やシミュレーションによる新人研修で学んだことが一筋縄には実践へとつながらないからでしょう。私も新人で初めてICUに入った時,自分が今何をしているのかよくわからないまま,見よう見まねでやっていました。「なぜこの処置を行うのか」を理解していなかったために,何度も失敗をして怒られました。半年ほどは雲をつかむような毎日で,何から手を付ければいいのかわからず,孤独感や焦燥感を感じたものです。

奥 私も新人時代,同様の経験があります。先輩看護師がなぜ今この行動をするのか,あるいはしないのかがわかりませんでした。

別府 現場で何かが起こったとき,新人看護師と先輩看護師では,その事象を前に見えている文脈が異なります。しかしそのギャップに気がつかないまま,双方が自分の目線で話を進めるうちに,ギャップがさらに大きくなる場面は多々あります。

奥 例えば新人看護師からすると何もしていないように見えている先輩看護師も,実は時間を空けた介入が必要だと判断し,あえて動いていない可能性があります。経験の浅い看護師には見えない「判断の理由」があるということです。この場合先輩看護師は,自身のケアに至った,あるいは至らなかった過程を新人に言葉で伝えることで,両者の文脈のギャップを小さくすることができるでしょう。基礎教育における臨床実習も同様に,看護師との対話から,学生にとって新たな発見が生まれるのではないかと思います。

三浦 そうですね。外からは患者さんをただ見守っているように見えても,看護師はその患者さんにとって重要な事柄に視点を置いて観察しています。臨床実習でも,ここぞという場面で看護師が注目したポイントや思考を話す――すなわち「思考発話」をすると,学生は看護行為の根拠を理解できるようになるでしょう。思考は頭の中で起きるため,話してもらわないと見えないのです。

奥 看護師はいわゆるフィジカルアセスメントだけでなく,患者さんとのコミュニケーションからさまざまな事象を察知し...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。