夜間・休日の急変に備えた効果的な申し送り(三高隼人)

連載

2019.04.08

スマートなケア移行で行こう!

Let's start smart Transition of Care!

医療の分業化と細分化が進み,一人の患者に複数のケア提供者,療養の場がかかわることが一般的になっています。本連載では,ケア移行(Transition of Care)を安全かつ効率的に進めるための工夫を実践的に紹介します。

[第6回]夜間・休日の急変に備えた効果的な申し送り

今回の執筆者

三高 隼人(米国マウントサイナイ・ベスイスラエル病院内科)

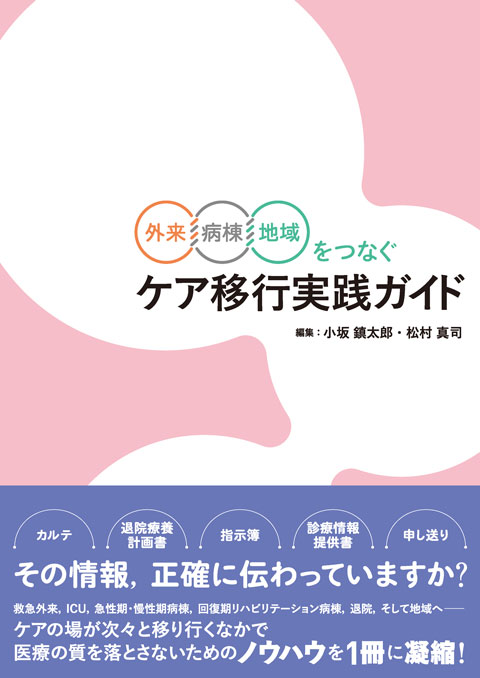

監修 小坂鎮太郎,松村真司

(前回よりつづく)

|

CASE

COPD急性増悪で入院となった80歳男性(詳細は第2回・3301号参照)。深夜に看護師から緊急コール。「COPD急性増悪で入院中のAさんが,酸素6 L/分でSpO2 84%,血圧90/60 mmHgです!」 申し送りを受けていない当直医が訳もわからずベッドサイドに行くと,患者は努力呼吸で意識混濁状態。蘇生のためにすぐに処置を始めなければならず,電子カルテをゆっくり確認する時間はない。 |

このような事態を防ぐためには当直医への申し送り(Handoff/Sign Out)が必要です。今回は,安全なケア移行のための申し送りについて考えます。

申し送りの役割とは

緊急対応は,あらゆる患者にただABCDEアプローチで蘇生すればいいのではなく,患者背景によって考え方を大きく変えなければなりません。例えば,市中肺炎で入院した患者なら敗血症性ショック,急性心不全の患者なら心原性ショック,大腿骨頚部骨折術後の患者なら肺塞栓症による閉塞性ショックを疑って対応することが重要でしょう。一方,悪性腫瘍の終末期で緩和ケアを受けており,蘇生の希望がない場合,必要なのは輸液や昇圧薬ではなく,追加のオピオイドかもしれません。患者背景の伝達はケア移行時のキモなのです。

外来からの入院時,入院中の夜間・休日,退院して外来へなど,ケア移行の機会は多く,医療チーム,特に医師には患者情報の確実な伝達が求められます。しかし,不十分な情報の伝達により患者の安全が脅かされることがあります。例えば,米国の退役軍人病院を対象にした多施設後ろ向き研究では,レジデントのローテーションの切り替わり時期が,院内死亡率上昇と有意に関連していました1)。

国際的な病院機能評価機構であるJCI(Joint Commission International)は2006年,標準化した申し送りの実践を急性期病院における患者安全の目標に設定し2),米国の卒後医学教育認可評議会(ACGME)は研修医の勤務時間上限の引き下げに伴い,医療安全のために申し送りのモニターを研修プログラムの要件に定めています3)。

申し送りでケアの連続性を担保する

仮に読者の皆さんの勤務時間帯が6~18時であった場合,担当する入院患者の半日分の時間を当直医がカバーすることになります。急変すれば主治医が診る「主治医オンコール制」を敷いている(から特別な申し送りは不要という)病院もありますが,働き方改革も相まって,急変時には基本的に当直医が対応する病院も増えています。もし,主治医からの十分な患者情報の伝達がなければ,夜間や休日には妥当な診断や治療を行いにくくなります。このような“ケアの不連続性”は,以下の有害事象と関連することが知られています4)。

|

・院内合併症の増加

・回避可能なイベントの発生 ・不必要な検査オーダーの増加 |

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

寄稿 2025.11.11

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。