MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内

2012.12.10

Medical Library 書評・新刊案内

Mehul V. Mankad,John L. Beyer,Richard D. Weiner,Andrew D. Krystal 著

本橋 伸高,上田 諭 監訳

竹林 実,鈴木 一正 訳

《評 者》樋口 輝彦(国立精神・神経医療研究センター理事長・総長)

パルス波ECTの理論から具体的方法まで,極めて実践的な「ハンドブック」

本書の原書『Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy』は1985年に初版がMark D. GlennとRichard D. Weinerによって“Electroconvulsive Therapy : A Programmed Text”として出版され,1998年に第2版が発行されたものの再改訂版である。

本書の原書『Clinical Manual of Electroconvulsive Therapy』は1985年に初版がMark D. GlennとRichard D. Weinerによって“Electroconvulsive Therapy : A Programmed Text”として出版され,1998年に第2版が発行されたものの再改訂版である。

本書はタイトルからわかるようにパルス波ECTの実践書であり,その理論から具体的方法まで,極めて実践的に書かれた,まさに「ハンドブック」である。本書は4部から構成されている。

第1部はECTの歴史に始まり,ECTの適応患者の評価についてまとめられている。

第2部は実践のための電気刺激に関する知識と手技を扱っている。その中でも5章の「臨床適用」では刺激用量設定の方法,刺激強度,電極配置について具体的に書かれている。

続く6章は麻酔薬その他の薬物についてまとめてある。麻酔薬の種類によって発作閾値が変わることが述べられており,実践上役に立つと思われる。

第3部は発作のモニタリングであるが,発作時の運動反応,脳波反応,心血管反応に分けて,かなり詳細に解説されており有用である。

第4部は実際の治療上の問題を扱っている。10章は有害作用を,また11章は適切な発作への対処,12章,13章ではそれぞれ急性期ECT,維持ECTについて解説し,14章では具体的な手技とケアの方法がまとめられている。

本書はパルス波ECTのすべてをコンパクトな200ページでマスターできるという点が利点であり,臨床でこれからパルス波ECTを身につけようとする若い精神科医にとって必読の書といえよう。さらに本書は図表が大変充実している点が特徴といえる。表は合計30点,図は32点である。これら図表だけを抜き出して使うことも有用であろう。

電気けいれん療法が精神科医療に導入されてやがて80年になる。その発展の歴史が平坦ではなかったことは,どなたもご存じのことである。向精神薬が登場するまで,すなわち1950年代までは,ECTは最も有効性の高い治療法であった。しかし,薬の登場により1960年代以後,ECTの使用は減少に転じ,またけいれんの誘発は残酷で非人道的というネガティブな評価が精神科の内外からなされたことも加わり,この減少傾向は加速されたのである。しかし,向精神薬はオールマイティではないこと,薬物療法で解決できない場合にECTが功を奏する症例が少なからず存在することが臨床現場から報告され,また無けいれんで効果が十分あることが確認され,再びECTは麻酔科医の管理のもと,無けいれん通電療法として高い評価が得られるに至ったのである。加えて従来のサイン波に代わってパルス波が用いられるようになり,電気刺激の量や強度,脳波上の発作波の確認など客観的指標が導入されることにより,より科学的に施行することが可能になった。しかし,今日においても施行の手技や発作の評価法が完全に確立されたわけではない。本書はこれらの問題点も取り上げながら,これからパルス波ECTを使用する医療スタッフに適正な使用のための道案内をしてくれるものと確信している。

最後に,わが国の精神科医療従事者に適正なパルス波ECTを広めるために,本書の翻訳に当たられた方々に心から敬意を表したい。

A5・頁224 定価5,250円(税5%込)医学書院

ISBN978-4-260-01565-3

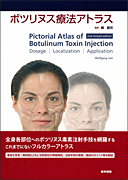

Wolfgang Jost 著

梶 龍兒 監訳

《評 者》有村 公良(大勝病院院長)

実地で手元に置いて利用できる実用的な教科書

日本のボツリヌス治療の草分けであり,第一人者である徳島大学臨床神経科学分野教授の梶龍兒先生の監訳による『ボツリヌス療法アトラス』が発刊された。ボツリヌス療法の実地臨床に役立つ待望の書の登場である。

日本のボツリヌス治療の草分けであり,第一人者である徳島大学臨床神経科学分野教授の梶龍兒先生の監訳による『ボツリヌス療法アトラス』が発刊された。ボツリヌス療法の実地臨床に役立つ待望の書の登場である。

これまで数多くのボツリヌス療法の解説書が出版されたが,その内容は対象疾患の解説,ボツリヌストキシンの作用機序・投与法・効果,および予後まで幅広くボツリヌス療法に対する基礎知識を述べたものが中心であった。本書の特徴は『ボツリヌス療法アトラス』というその名の通り,ボツリヌス療法を行う実地の場で,手元に置きながら利用できる,まさに実用的な教科書である。

ボツリヌス療法は1997年眼瞼痙攣が保険適応になって以来,片側顔面痙攣,痙性斜頸,小児の脳性麻痺と徐々に適応が拡大し,2010年10月からは脳卒中後遺症を含む上下肢痙性への適応が認められ,その対象患者数は飛躍的に多くなった。本書の序章に梶先生が書いておられるように,ボツリヌス療法は治療する医師にとって,治療の適応の決定,治療する筋の選択,投与量の決定など多くの知識と経験を要する治療法である。本来なら熟練した医師の指導下で十分な経験を積むことが望ましいのだが,わが国には経験豊富な医師はさほど多くはなく,また専門のトレーニングを受けることができる施設の数も少ないのが現状である。本アトラスはその手助けとなる実用書といえる。

ボツリヌス療法を適切にかつ効果的に行うためには,いくつかのポイントがある。まず臨床や神経生理学的に治療の対象となる筋を同定することから始まる。その次にその対象となる筋へ正確にボツリヌストキシンを投与することが重要である。そのためには,(1)対象筋の解剖学的な位置と神経筋接合部が豊富な筋腹を同定する,(2)可能な限り筋電図,電気刺激,超音波で注射針の刺入部位を確認することが重要となる。『ボツリヌス療法アトラス』では,これらの点についてかゆいところに手が届くがごとく,詳細に解説されている。

まず筋の解剖図が非常にきれいで,筋の走行や周囲の組織との関連がよくわかる。その図に注射針刺入部位の指標が示されており,極めて実地的である。また同時にほとんどの筋で注射部位の断面図があり,三次元的に対象筋の同定や周囲の神経・血管との関係が一目でわかるようになっている。それぞれの図には対象筋の作用,注射時の注意点,実際の注射位置・方法が記載されており,経験者でもあらためて確認できるようになっている。もう一つの本書の特徴は,いくつかの重要な前腕の筋で超音波図が載せられていることである。最近安全かつ確実に注射するために超音波を用いる術者も増えており参考になる。以上のようにボツリヌス療法を行う際に重要な対象筋の同定は,本アトラスを確実に理解することでほぼ解決できると思われる。

次に重要なことは投与量の設定である。この点についてもすべての筋について投与量の目安が記載されておりわかりやすい。この投与量の目安をもとに,治療対象者の年齢,筋のボリューム,不随意運動の強さなどから,施注者が量を決定することになる。本書ではボツリヌストキシンとして,わが国で認可されているボトックス®のほか,欧米で認可されているほかの2種類の薬剤についてもその投与量が記載されている。将来これらの薬剤がわが国に入ってきた場合でも対応できる。また,本アトラスは保険適用になっている四肢筋群,頸部筋群,顔面筋群のみならず,現在のところ保険適用疾患の対象となっていない骨盤底筋,自律神経系の記載もあり,臨床研究にも応用可能となっている。

ボツリヌス療法を行う際にはぜひともそばに置いておきたい実用書であり,推奨する一冊である。

A4・頁272 定価18,900円...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。