- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2025年

- 医学界新聞プラス [第5回]DESIGN-R®2020を使ってみよう②

医学界新聞プラス

[第5回]DESIGN-R®2020を使ってみよう②

写真を見て・解いて・わかる皮膚排泄ケア「WOCドリル」創傷編

連載 間宮直子

2025.10.01

WOCドリルを担当するマミヤです。私は皮膚・排泄ケア認定看護師(WOCN)として,WOCNが在籍していない施設へケアの技術・知見を共有してきました。こうした経験を通して得たことを基に,皮膚・排泄ケアで間違いやすいポイントを中心に,適切なケアをドリル形式で解説していきます。

WOCドリルを担当するマミヤです。私は皮膚・排泄ケア認定看護師(WOCN)として,WOCNが在籍していない施設へケアの技術・知見を共有してきました。こうした経験を通して得たことを基に,皮膚・排泄ケアで間違いやすいポイントを中心に,適切なケアをドリル形式で解説していきます。 一緒に学習する臨床3年目看護師のさくらです。私が所属する病院にはWOCNはおらず,学生時代に学んだ方法や,代々引き継がれてきた病院独自の方法で皮膚・排泄ケアを行っています。患者さんのことを想うと,本当にこの方法で正しいのか自信がありません……。

一緒に学習する臨床3年目看護師のさくらです。私が所属する病院にはWOCNはおらず,学生時代に学んだ方法や,代々引き継がれてきた病院独自の方法で皮膚・排泄ケアを行っています。患者さんのことを想うと,本当にこの方法で正しいのか自信がありません……。 前回は,褥瘡評価スケール「DESIGN-R®2020」を使いながら,「深さ」について学びました。ただ,褥瘡はさまざまな病態があり,やはり評価に自信が持てません。

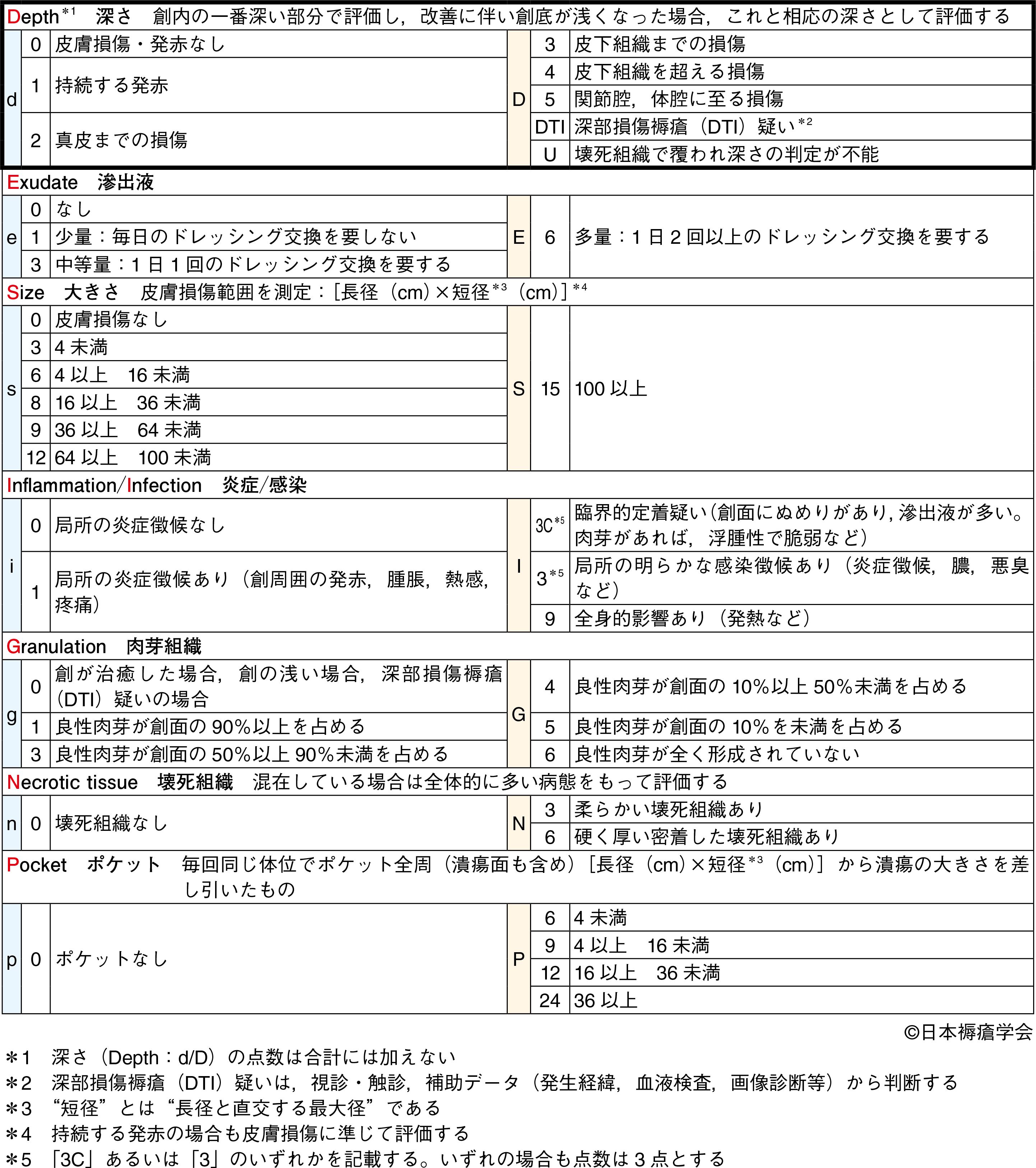

前回は,褥瘡評価スケール「DESIGN-R®2020」を使いながら,「深さ」について学びました。ただ,褥瘡はさまざまな病態があり,やはり評価に自信が持てません。  まずは「慣れる」ことが大切ですね。 「DESIGN-R®」は2020年に「DESIGN-R®2020」へと改定されており,「深さ(Depth)」の項目に「深部損傷褥瘡(DTI)疑い」,「炎症・感染(Inflammation/Infection)」の項目に「臨界的定着(クリティカルコロナイゼーション)疑い」が追加されたことが主な変更点でした。

まずは「慣れる」ことが大切ですね。 「DESIGN-R®」は2020年に「DESIGN-R®2020」へと改定されており,「深さ(Depth)」の項目に「深部損傷褥瘡(DTI)疑い」,「炎症・感染(Inflammation/Infection)」の項目に「臨界的定着(クリティカルコロナイゼーション)疑い」が追加されたことが主な変更点でした。今回は「DTI(Deep Tissue Injury)」の理解を深めていきたいと思います。

問題 「DDTI」と評価される褥瘡はどれ?

さまざまな部位の褥瘡が並んでいます。

さまざまな部位の褥瘡が並んでいます。「DTI(深部損傷褥瘡)疑い」の褥瘡を探してみましょう。

① 黒い壊死組織がある右踵

② 発赤のある右背部

③ 暗赤色に変色した仙骨部

④ 潰瘍周囲に発赤がある右大転子部

解説

今回学ぶ「DTI(深部損傷褥瘡)」は,「圧迫,圧迫とずれにより深部の軟部組織が損傷したことによって生じた紫色,または栗色に変色した欠損していない限局した皮膚または血腫のことである」とされています1)2)。

深部の軟部組織の損傷は,表面からは観察されにくいものです。そのため触診によって近接する組織と比較し,疼痛,硬結,泥のような浮遊感,皮膚温の変化(温かい・冷たい)などで判別しなければなりません。超音波画像診断法を用いてアセスメントする場合もあります。

DESIGN‐R®2020(表)では「深さ」の項目に「DTI(深部損傷褥瘡)疑い」があり,評価の際は「DDTI」と記載します。

DESIGN‐R®2020(表)では「深さ」の項目に「DTI(深部損傷褥瘡)疑い」があり,評価の際は「DDTI」と記載します。 ではDTIを探しながら,今回も余裕があればDESIGN-R®2020で評価してみましょう。

①黒い壊死組織がある右踵 (褥瘡の大きさ:4.0×2.5㎝)

この褥瘡は深さ判定不能のためDUになります。

☞ ×

DU(深さ判定不能)は黒色や黄色の壊死組織などで創底が完全に覆われて,深さが見えない・評価できない状態です。本例では入院中に踵の発赤が発見され,その後固着した黒色壊死組織に覆われてしまいました。強い熱感や波動(軽く圧迫すると皮下がプヨプヨした状態になる)はなく,足の血流も評価しましたが,虚血肢ではありませんでした。

この褥瘡の評価は,滲出液は少量,大きさ(長径×それに直交する最大径)4.0×2.5㎝,局所の炎症徴候はなく,良性の肉芽は全く認めず,硬く黒い固着した壊死組織に覆われています。したがってDESIGN-R®2020は「DU‐e1s6i0G6N6p0:19点」と評価しました。

②発赤のある右背部 (褥瘡の大きさ:7.0×2.5㎝)

発赤が持続しているためd1と判定します

☞ ×

持続する発赤(d1)か反応性の充血であるかの判定は,ガラス板圧診法や指押し法で確認ができます。圧迫して発赤が消失しない場合はd1,発赤が消退した場合は反応性充血と考えます。ここでは透明なアクリル板を用いて圧迫しても発赤は消えなかったのでd1と評価しました(図1)。創周囲には疼痛と,軽度ですが腫脹がありました。

図1 持続する発赤をアクリル板で圧迫し,消失の有無を確認する様子

この褥瘡の評価は,滲出液はなし,大きさは7.0×2.5㎝,局所の炎症徴候あり(創周囲の疼痛・腫脹),肉芽組織は発赤のため評価できず,壊死組織を認めるまでに至っていません。したがってDESIGN-R®2020は「d1‐e0s8i1g0n0p0:9点」と評価します。

③暗赤色に変色した仙骨 (褥瘡の大きさ:8.0×7.5㎝)

栗色の欠損していない限局した皮膚であり,熱感・硬結・疼痛が強いことからDDTIと考えられます。

☞ 〇

DDTIは,皮表から判断すると初期の段階では軽症の褥瘡に評価してしまうこともありますが,時間の経過とともに深い褥瘡に変化する特徴があります。発見時,泥のような浮遊感はありませんでしたが,熱感・硬結・疼痛がありました。3週目で滲出液を認め,1か月後に深い褥瘡であることが確認できたため(図2),評価はDDTIからD4に変更しました。

図2 1か月後の褥瘡の様子

褥瘡発見時の評価は,滲出液はなく,大きさ8.0×7.5㎝,局所の炎症徴候があり,肉芽組織は評価できず(DTIの時はg0で評価する),壊死組織も評価できませんでした。したがってDESIGN-R®2020は「DDTI‐e0s9i1g0n0p0:10点」と評価します。なお,1か月後の評価は「D4‐e3s8i1G6N3p0:21点」(サイズ5.0×4.0㎝)となりました。

④潰瘍周囲に発赤がある右大転子部(排膿前,褥瘡の大きさ:7.0×3.0㎝)

創面に触れた際の波動から,膿の貯留がわかりました。感染褥瘡のI3,深さはこの時点ではDUと判定します。

☞ ×

「感染の4徴候」である熱感,発赤,腫脹,疼痛を観察し,これらのサインが褥瘡周囲にある場合は感染の可能性を考えます。加えて,細菌が宿主体内において増殖していることから,排膿,悪臭,全身的熱発を伴うことがあります。

この褥瘡は全身的な熱発はありませんでしたが,軽く押さえると波動を認め,鑷子で押さえると排膿を認めました(図3)。

図3 排膿時の様子

この褥瘡は排膿後の評価をします。滲出液は中等量,大きさ7.0×3.0㎝,局所の明らかな感染徴候があり,良性肉芽は認めず,創底全体が白色の壊死組織で覆われていました。この段階ではポケットはまだ認められませんでした。したがってDESIGN-R®2020は「DU‐e3s8I3G6N3p0:23点」と評価します。

答え ③暗赤色に変色した仙骨部

➂のDTIは,発赤の「d1」や真皮までの「d2」と評価するところでした。

➂のDTIは,発赤の「d1」や真皮までの「d2」と評価するところでした。最初に視診や触診でアセスメントすることが大切ですね。

DTIの場合,視診・触診での観察以外に超音波画像診断法を行うことも推奨されています。超音波で深部組織の損傷の程度を評価できるためです。

DTIの場合,視診・触診での観察以外に超音波画像診断法を行うことも推奨されています。超音波で深部組織の損傷の程度を評価できるためです。DTIを発見した場合は,時間の経過とともに大きく変化する可能性と経時的な褥瘡の状態をご本人や家族にお伝えすることがとにかく重要です。

ですからDESIGN‐R®2020で記録を残しておくことはとても大切なんですね。

今回のポイント

✓ DTI

✓ DTIは触診によって,疼痛,硬結,泥のような浮遊感,皮膚温の変化などを観察する

✓ DTI

✓ DTIと評価する場合,肉芽組織の評価は「g0」となる

✓

参考文献

1)日本褥瘡学会 学術教育委員会ガイドライン改訂委員会.褥瘡予防・管理ガイドライン(第4版).褥瘡会誌.2015;17(4):487-554.

2)Adv Skin Wound Care. 2007[PMID:17473563]

3) 日本褥瘡学会.褥瘡状態評価スケール 改定DESIGN‑R®2020 コンセンサス・ドキュメント.2020.

間宮 直子(まみや・なおこ)氏

1997年に大阪府済生会吹田病院に入職。皮膚・排泄領域のケアを専門とし,04年に皮膚・排泄ケア認定看護師資格を取得する。その後,16年に創傷管理関連の特定行為研修修了,17年に滋慶医療科学大大学院医療安全管理学修士課程修了。11年より現職。

「高度な急性期病院でありつつ、医療・介護をトータルに支える地域密着型の病院機能も担う“二刀流の病院”を目指す」という病院のミッションの下,同じ医療法人グループの中にある高齢者施設,訪問看護のみならず多くの施設・機関にアウトリーチ活動を行っている。

所属学会は,日本創傷・オストミー・失禁管理学会(評議員),日本褥瘡学会(評議員・褥瘡認定師) ,日本フットケア・足病医学会(理事・学会認定師) ,日本認知症ケア学会(認知症ケア専門士) ほか。

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

間宮 直子(まみや・なおこ)氏 済生会吹田病院副看護部長/皮膚・排泄ケア認定看護師

1997年に大阪府済生会吹田病院に入職。皮膚・排泄領域のケアを専門とし,04年に皮膚・排泄ケア認定看護師資格を取得する。その後,16年に創傷管理関連の特定行為研修修了,17年に滋慶医療科学大大学院医療安全管理学修士課程修了。11年より現職。

「高度な急性期病院でありつつ、医療・介護をトータルに支える地域密着型の病院機能も担う“二刀流の病院”を目指す」という病院のミッションの下,同じ医療法人グループの中にある高齢者施設,訪問看護のみならず多くの施設・機関にアウトリーチ活動を行っている。

所属学会は,日本創傷・オストミー・失禁管理学会(評議員),日本褥瘡学会(評議員・褥瘡認定師) ,日本フットケア・足病医学会(理事・学会認定師) ,日本認知症ケア学会(認知症ケア専門士) ほか。

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2020.02.03

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編

外科研修のトリセツ連載 2025.03.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。