- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2024年

- 医学界新聞プラス [第2回]CQ11 要介護高齢者に対する口腔管理とリハビリテーション治療の併用,口腔管理と栄養の併用,および複合的介入が全身の問題を改善するか?

医学界新聞プラス

[第2回]CQ11 要介護高齢者に対する口腔管理とリハビリテーション治療の併用,口腔管理と栄養の併用,および複合的介入が全身の問題を改善するか?

『生活期におけるリハビリテーション・栄養・口腔管理の協働に関するケアガイドライン』より

「生活期におけるリハビリテーション・栄養・口腔管理の協働に関するケアガイドラインおよびマニュアルの整備に資する研究」班 厚生労働科学研究費補助金(長寿科学政策研究事業)

2024.08.02

生活期におけるリハビリテーション・栄養・口腔管理の協働に関するケアガイドライン

要介護高齢者の日常生活活動および栄養状態,摂食嚥下や口腔内の問題は相互に関連・影響するため単独介入ではなく,多職種による一体的な複合的介入こそ最も効果があると考えられてきました。一方でその効果を検証した研究は少なく,ガイドラインも存在しませんでした。そうした状況の中,このたび刊行された『生活期におけるリハビリテーション・栄養・口腔管理の協働に関するケアガイドライン』は,リハビリテーション・栄養・口腔管理の一体的取り組みのための国内外初のガイドラインです。

「医学界新聞プラス」では,本書の中からBQとCQを一つずつピックアップして紹介します。

推奨1

要介護高齢者に対し,口腔管理とリハビリテーション治療を併用することを弱く推奨する。

推奨2

要介護高齢者に対し,口腔管理と栄養を併用することを弱く推奨する。

▶推奨の強さ:弱 ▶エビデンスの確実性:非常に低

解説

1 CQの背景

高齢者の不良な口腔状態は,将来の虚弱や要介護のリスクに関連する1)。またオーラルフレイルは認知機能や身体機能の低下と関連し2),嚥下障害や栄養失調などの機能障害へと進行する3)。したがって,高齢者の口腔管理は,全身状態の改善や身体機能の維持とともに重要であると考えられる。

要介護高齢者の口腔衛生状態および口腔機能を改善するための効果的なアプローチはいくつか報告されているが,これらは口腔管理のみの単独介入による評価に基づいたものである。

2 エビデンス評価

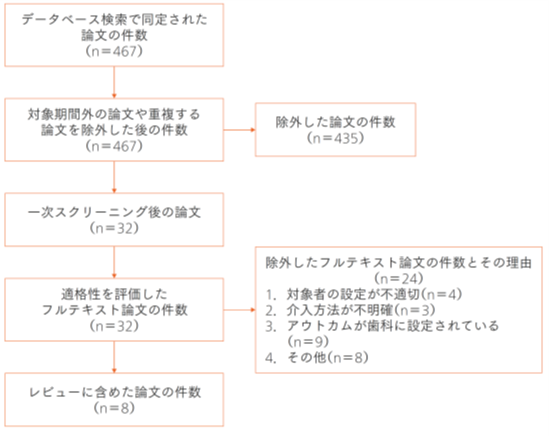

口腔管理とリハビリテーション治療,栄養介入の複合的介入を報告した文献は8報であった(図1)。

口腔管理とリハビリテーション治療を併用した研究

口腔管理とリハビリテーション治療を併用した研究は4報で,そのうちの2報のアウトカムは誤嚥性肺炎の予防であった。1つ目の,介護施設で経管栄養管理を受け経口摂取をしていない要介護高齢者を対象として,口腔管理と摂食嚥下リハビリテーションを実施した研究では,10人の患者が口腔ケアを含む口腔管理のみを受け,11人の患者が口腔管理に加えて摂食嚥下リハビリテーションを受けた。口腔管理と摂食嚥下リハビリテーションは歯科専門職が週1回実施した。摂食嚥下リハビリテーションは,口腔周囲のマッサージ,口腔内の機械的刺激,ゼラチンゼリーによる直接嚥下訓練であった。肺炎の頻度と機能的自立度評価法(Functional Independence Measure;FIMTM)を介入開始後3年間追跡調査した。その結果,介入群では1年目と比較して2,3年目の肺炎発生頻度が有意に低かった。さらに,介入群の2人の患者はFIMTMの認知項目が改善した。口腔管理のみの群では,3年間で肺炎の頻度とFIMTMに有意差はなかった4)。

2つ目の,病院で長期療養し,経管栄養管理を受け経口摂取をしていない要介護高齢者を対象とした研究では,口腔管理と理学療法,作業療法,言語療法を含む全身のリハビリテーション治療を実施した。口腔管理のみを受けた対照群30人と,口腔管理に加えてリハビリテーション治療を受けた介入群30人を比較した。対照群の口腔ケアは清拭のみ,介入群は1日1回5分間の歯ブラシを使用した歯面清掃を受けた。5か月間の介入期間中,介入群では対照群に比べ肺炎発生件数が有意に減少した。また,唾液中の神経伝達物質であるサブスタンスPの濃度は,介入群では介入開始1か月後に有意に上昇した5)。

サブスタンスPは嚥下反射に関与する物質で,咽頭や気道に放出される濃度が低下すると咽頭感覚の低下や不顕性誤嚥につながる6)。採用された文献は経口摂取をしていない高齢者を対象とした研究であるが,経口摂取をしている場合でも嚥下機能低下による誤嚥のリスクを低減することが望ましい。エビデンスの質は高くないが,口腔管理と摂食嚥下リハビリテーション,または摂食嚥下リハビリテーションを含む全身のリハビリテーション治療の複合的介入は,嚥下機能が低下した要介護高齢者の肺炎予防に有用である可能性がある。

その他の口腔管理とリハビリテーション治療を併用した研究は,介護予防事業に参加した地域在住高齢者を対象としており,要介護状態でない高齢者も含まれるため,対象の非直接性がある。

3つ目の研究は腕,肩,下肢の運動器機能訓練のみの単独介入群と,運動器機能訓練と口腔機能訓練の複合的介入群に分け,両訓練とも週1回を3か月間実施し,頸部可動域の変化量を比較した。単独介入群では前屈のみが改善したのに対し,複合的介入群では前屈,後屈,左右側屈が有意に改善した7)。

4つ目は,四肢,体幹の筋力増強運動およびバランス運動と口腔機能訓練の複合的介入群と,いずれの運動にも参加しない非介入群を比較した。3年間の介入後,複合的介入群では咬合力の変化率が有意に低かった。また質問紙による簡易栄養状態評価(Mini Nutritional Assessment;MNA®)は,非介入群では変化がみられなかったが,複合的介入群では介入1年後にポイントが増加し栄養改善を認め,非介入群と比較して有意に高値であった8)。

エビデンスの統合

いずれの研究もランダム化,群分け方法にバイアスがあり,エビデンスの確実性は非常に低いが,少なくとも高齢者の身体機能や栄養状態の維持・改善には複合的介入が有効である。

要介護高齢者の口腔管理と栄養管理に関する複合的介入研究

要介護高齢者の口腔管理と栄養管理に関する複合的介入研究は2報であった。いずれも介護施設に入居する要介護高齢者を対象とした研究である。

1つ目はランダム化比較試験で,血清アルブミン値が3.8g/dL以下で低栄養状態のものを対象とした。対照群には高エネルギー,高たんぱく質の食事の提供のみ,介入群には同じ食事の提供に加え,週1回,歯科専門職による口腔衛生管理と口腔機能訓練を実施した。介入開始4か月後,介入群は介入前と比較して総タンパクと血清アルブミン値,体重が有意に増加した。対照群ではいずれの項目も有意な変化は認めなかった。口腔機能は舌圧で評価し,対照群では開始4か月後に有意に低下したが,介入群では維持された9)。

2つ目は非ランダム化比較試験で,血清アルブミン値が4.0g/dL以下のものを対象とし,摂食の動機づけや食事量,形態調整など栄養管理を含む食支援を多職種で実施した群と,摂食嚥下リハビリテーションに加え歯科専門職による口腔機能訓練を実施した複合的介入群を比較した研究である10)。介入2か月後,両群において血清アルブミン値,プレアルブミン値が有意に改善したが,複合的介入群では血清アルブミン値の変化量が有意に大きかった。口腔機能については,両群ともに有意な変化はなかった。栄養補助食品の摂取のみの栄養管理では不十分である可能性があり,口腔機能向上を目的とした口腔管理を栄養管理と併用することが栄養改善に有効である。

義歯の治療と食事指導の併用が,高齢者の栄養状態を改善させることが近年の系統的レビューで明らかにされた。このレビューでは主に健常高齢者を対象としているが,義歯の治療単独よりも,食事指導と併用することで栄養摂取量の改善がみられた11)。

口腔管理,リハビリテーション治療,栄養管理3つの複合的介入に関する研究

口腔管理,リハビリテーション治療,栄養管理3つの複合的介入に関する研究は2報で,いずれもナーシングホームに入所する要介護高齢者が対象である。対照群は通常のケアを受け,介入群は,毎日の口腔清掃に加えて,高エネルギー,高たんぱく質の食事,週2回の少人数による全身のリハビリテーション治療(45~60分間の中・強度の全身運動),週2回の歯科衛生士による口腔管理を実施した。11週間の介入後,介入群では,体重,body mass index(BMI),たんぱく質摂取量,全身のバランス能力に有意な改善がみられた。しかし介入終了後27週後には両群とも体重減少がみられ,対照群のほうが体重減少率が高かった。身体機能は両群とも低下していた。口腔衛生状態は両群で変わらなかった12, 13...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2020.02.03

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編

外科研修のトリセツ連載 2025.03.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。