- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2023年

- 医学界新聞プラス [第3回]本書の誕生秘話(後編)

医学界新聞プラス

[第3回]本書の誕生秘話(後編)

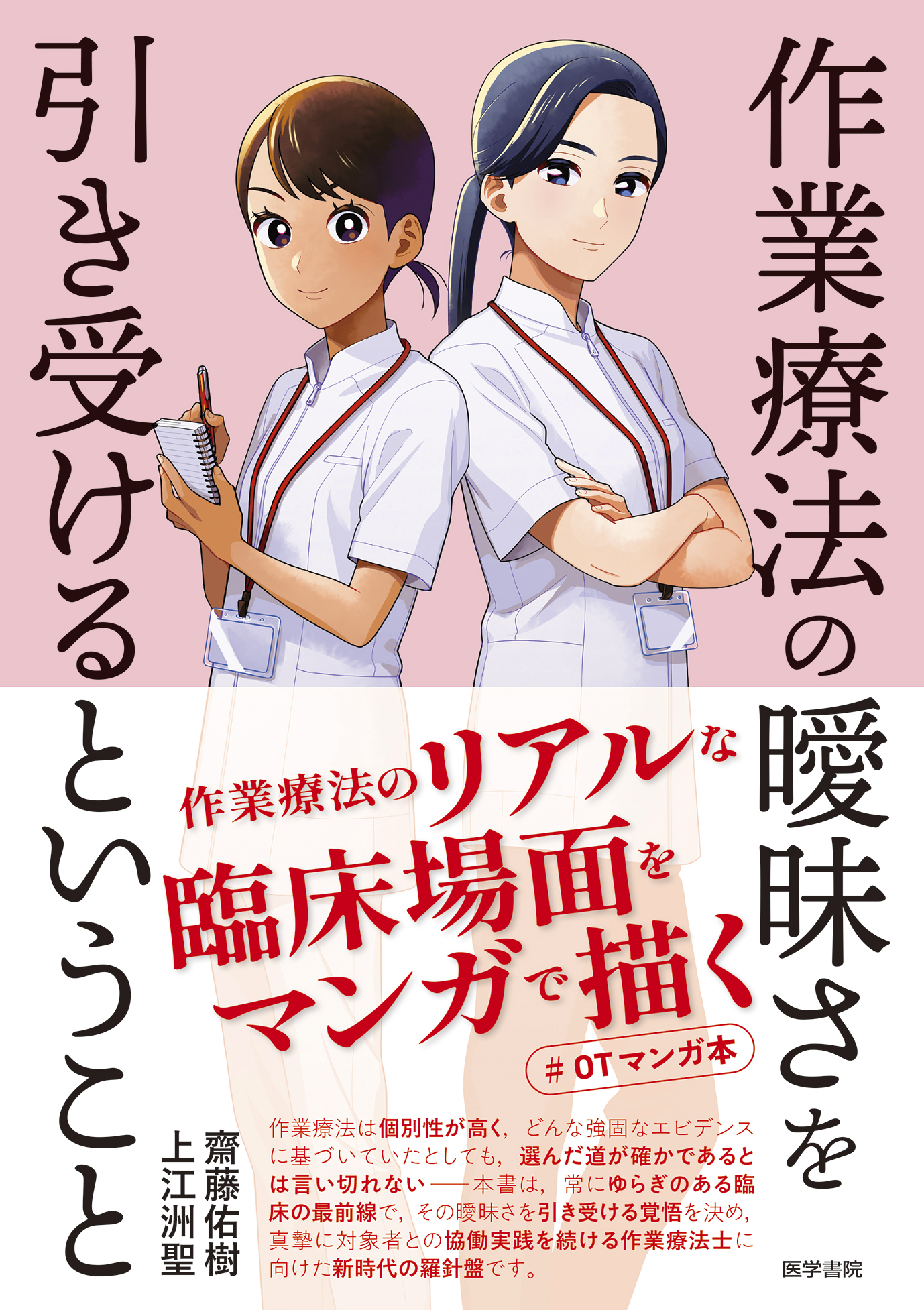

『作業療法の曖昧さを引き受けるということ』より

連載 齋藤佑樹 上江洲聖

2023.11.03

作業療法の曖昧さを引き受けるということ

作業療法は個別性が高く,どんな強固なエビデンスに基づいていたとしても,選んだ道が確かであるとは言い切れません。そのため,作業療法士(OT)には常にオーダーメイドのかかわりが求められ,そのプロセスに悩む新人や若手のOTは数多く存在します。そうした方にお薦めの新刊『作業療法の曖昧さを引き受けるということ』では,駆け出しのOTが迷いがちな臨床場面や作業療法における目標設定について,マンガを交えて解説されています。マンガで示される臨床現場での先輩OTの実践を臨床実習生である主人公の目を通して見ることで,作業療法の本質が何かに気付く過程を追体験することができます。

「医学界新聞プラス」では,本書の誕生秘話が語られた座談会の模様を全3回に分けてご紹介します。

作業療法のイメージ

上江洲 ところで、えんぴつさんは作業療法のことをあまり知らなかったとおっしゃいましたけど、描いているうちにだんだんわかってきた感じがありますよね。

えんぴつ そう言っていただけるとうれしいです。でも、話そうとすると、いまだに理学療法と作業療法がゴッチャになるときはありますね……。頭の中ではわかっているつもりなんですが(笑)。

齋藤 いや、えんぴつさんは、かなり理解されていますよ。

えんぴつ ありがとうございます。実は私の母が介護や看護助手の仕事を長い間しているので、「こういうマンガを描いているんだよ」と話してみたんです。そうしたら、「正解なんて、ないんやないやろか」と言われて、「そう! 『正解はない』っていうことを伝えるマンガなんだよ」って返しました(笑)。

上江洲 核心をついていますね。それで描いているうちにどんどんイメージできるようになったんですか?

えんぴつ はい、描いているうちに、なんとなく……。いま、当たり前にできている「物を動かす」「絵を描く」といったことを不自由なくできること自体が、幸福を感じられることなんだなということにびっくりしました。そこに着目して療法として確立されているということにも驚きましたし、尊い仕事だなぁと思いました。

上江洲 すごく認知度が低いんですけどね(笑)。でも本書は一般の人が読んでも違和感ないじゃないですか。特にマンガの部分は。これを入り口にして作業療法を知る人が一人でも増えたらとっても嬉しいなと思います。

えんぴつ 中学校や高校の図書館にあったらいいですよね。

上江洲 それいいですね。マンガ部分だけでも読んでもらえればいいですね。専門的な用語も多少はあるけど、そこが理解できなくても流れとしては理解できると思います。実際、高校生の娘に読んでもらったら、作業療法士の仕事が初めて理解できたって言われたんです。

えんぴつ えぇー! すごいですね!

上江洲 「こんなこと、考える仕事なのね」って言われました。「えぇー、こんなに毎日一緒にいるのに?」と思いつつ……(笑)。

本当は方言のチェックをしてほしいって渡したんですけど(野原や花城のセリフを方言にする案もあった)、「なんか、没頭しちゃった」って、ただただ読んで「よくわかった」って言っていました。「じゃあ、高校生読めるじゃん」と思いましたよね。そんなふうに広がってくれたら嬉しいです。

絶対にわかるはずない

―本書の推しポイントを教えてください。

齋藤 ん~、たくさんあるので悩みますが……まず全体として、希望に向かっている感じがいいな、と思っています。悩みすぎてただ沈んでしまうと、「現場に出るのが怖い」ってなっちゃいますよね。野原の緊張感とか、誠実さとか、問題から逃げてないところがしっかり描かれている一方で、花城があたたかく支えていて……みたいな、その関係性がすごくいいなぁと思います。

あと、個人的に好きなのは、花城が「(患者さんの悩みは)私やあなたがイメージするよりも百倍重いの」と言うシーンです。あそこはけっこう刺さりましたよ。本当にその通りなので。たぶん、あれを面と向かって言える人はあまりいないよな、と思いながら読みました。

上江洲 なかなか直接は言えないよね。

齋藤 だけど、花城は頭の中を開示して、自分がどう悩んでいるのか、どう考えているのかとか、そうしたことを全部、野原にわかってもらえるように伝えているからこそ、あの言葉をやさしさとして受け取れるんだと思います。

えんぴつ あの場面は、私が患者の立場だったら「患者が一番苦しんでいることを医療者に理解してもらえているのは救いになるだろうな」と思いながら描きました。

私は、このストーリーを読むことで、野原さん(学生)の気持ちにもなれるし、花城さん(指導者)の気持ちにもなれるし、上原さんたち(患者)の気持ちにもなれるようになっているところを推したいと思います。というのも、このマンガを描くまでは、町の中で杖をついて歩いている人を見たときに「この人はこの間まで杖をついていなかったかもしれない」と考えたことは、一度もなかったんですよね。なんというか、目の前のその人に人生があるということまで想像していなかったなぁというのが、大きな気づきでした。

そうした事実が、押しつけがましい形ではなくて、読んだ人に自然と気づいてもらえる表現になっているのが、すごいと思います。患者さんのご家族の立場もあるし、大城さんの息子さんが「治ってくれないと帰れないなー」と言って本当に困っているのも、「そうよねぇ」と思いました。

齋藤 そういうふうに受けとることができるえんぴつさんの感性が、すごいと思います。

えんぴつ この気づきを得られたのは、「壮大な大城さん一家の物語にほんの一瞬かかわっただけ」という、花城さんのセリフのおかげです。その絵をどう描くか迷ったときに、患者さんとご家族の人生の脇に、小さく野原さんと花城さんがいる、というイメージが浮かんだんです。

花城みたいに悩みたい

えんぴつ 先生方もおっしゃっていたように、花城さんをモデルにがんばろうという新人さんが出てきたらいいなと思います。現実の世界だと、お手本にするには「この人、仕事はできるけどあまり好きになれないな」といった感情が邪魔したりすると思うんです(笑)。それが架空のキャラで表現できるのはいいアプローチだなと思いました。

上江洲 それは言い得て妙ですね。たしかに、お手本にするにはマンガのほうが受け入れやすい気がします。

僕からは「どこを読んでも届きますよ」ということを(先ほどの推しポイントとしても)ぜひお伝えしたいです。もちろん、ストーリーに沿って読み進めるほうが、対象者の変化や野原の成長を追えるわけですが、それぞれの話ごとに重要なポイントは完結しているので、ここが知りたいとか、ここが不安だというところから読み始めていただけるといいと思います。そうして、いろいろな人が抱えているモヤモヤを一緒に解決できたらいいですね。

齋藤 それは僕も強く思う。あと、「花城も悩んでいることがわかる」っていうことが非常に重要なポイントだと思います。学生の野原は、指導者の花城は悩まず迷いなく臨床をやっていると、最初は思っているじゃないですか。だけど、最後にわかったのは、花城は悩んでいないわけではなくて、自分の中の仮説をすべて壊してつくり直すという前提のもとで考えている。つまり、悩んでいないわけでも、迷っていないわけでもなくて「どう悩めばいいのかをわかっている」ということなんです。

この座談会のはじめのほうで、花城はヒーローみたいでカッコいいとは言ったものの、実は、この作品は完璧なヒーローがいるきれいな物語ではなくて、すごく生々しい現実が描かれています。花城はカッコいいし、しっかり導いてくれているんだけど、迷いがないところに導いてくれているわけではないんですよね。だから、この作品を通して「花城みたいに

(了)

作業療法の曖昧さを引き受けるということ

作業療法の臨床場面をマンガで描き出した新時代の羅針盤

<内容紹介>作業療法は個別性が高く、どんな強固なエビデンスに基づいていたとしても、選んだ道が確かであるとは言い切れない──本書は、常にゆらぎのある臨床の最前線で、その曖昧さを引き受ける覚悟を決め、真摯に対象者との協働実践を続ける作業療法士に向けた新時代の羅針盤です。

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。