- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2023年

- 医学界新聞プラス [第1回]医療コミュニケーションの土台となる医療者の倫理観

医学界新聞プラス

[第1回]医療コミュニケーションの土台となる医療者の倫理観

『入職1年目から現場で活かせる! こころが動く医療コミュニケーション読本』より

連載 中島俊

2023.08.11

入職1年目から現場で活かせる!

こころが動く医療コミュニケーション読本

医療者は患者,同僚,多職種などのさまざまな相手と円滑にコミュニケーションをとる必要がありますが,相手や状況によって求められるかかわり方は大きく変わり,そこに明確な正解はありません。どのように相手とかかわればよいか,日々悩む方も多いのではないでしょうか。

『入職1年目から現場で活かせる! こころが動く医療コミュニケーション読本』は,最新のエビデンスやホットトピックを踏まえて,コミュニケーションの基本的なスキルから協働意思決定支援,同僚とのかかわり方まで幅広く解説しています。入職1年目からベテランまで,コミュニケーションに悩むすべての対人援助職に贈る一冊です!

「医学界新聞プラス」では本書のうち,「医療コミュニケーションの土台となる医療者の倫理観」「患者さんとのかかわりを記録に残す」「自分の素直な気持ちや考えを適切な方法で同僚に伝えよう」をピックアップし,3回に分けて紹介します。

近年,患者さんにどのような医療を提供するのかという“医療の中身”だけでなく,医療者が患者さんと“どうかかわるのか”というコミュニケーションの役割が注目されています。例えば,医療者の共感力の有用性を示す文献の1つとして,共感力の高い医療者が主治医となる2型糖尿病患者さんは,共感力の低い医療者を主治医とする同疾患の患者さんに比べてその後の死亡率が低いことを示す研究 1)が挙げられます。

ではなぜ医療者の共感力が患者さんの予後と関連するのでしょう。この作用機序は不確かな部分も多いですが,医療者が患者さん中心の共感的なかかわりをもつことで患者さんの満足度が高まり,アドヒアランス(遵守)や健康関連行動が促進されるためと考えられています。

文脈に合わせたコミュニケーション・スタイルを選ぶ

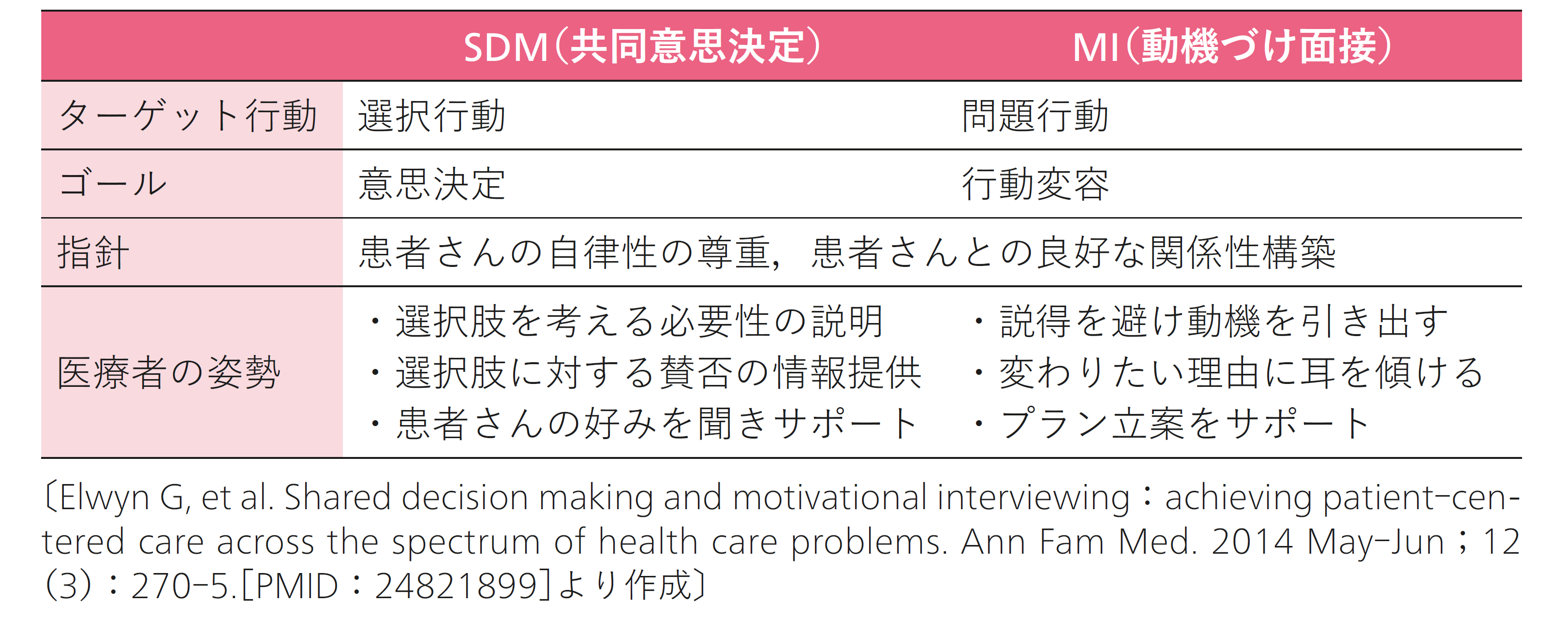

例えば心理療法の世界では,その心理療法の有効性は,心理療法全般にまたがる医療者の共感力などの「共通性」と,それぞれの心理療法に特有のスタイルや疾患特異的な要素といった「特異性」に分類することができます。同様に,医療コミュニケーションも共通性と特異性に分けられます。医療コミュニケーションではさまざまなコミュニケーション・スタイルが開発されており,代表的なものとして,患者さんと医療者がともに参加するヘルスケアの意思決定プロセスである「共同意思決定(Shared Decision Making:SDM)」,患者さんの行動変容を促すかかわりである「動機づけ面接(Motivational Interviewing:MI)」,患者さんに対するエビデンスに基づいた正しい情報の伝え方である「リスク・コミュニケーション」などが挙げられます。

それぞれのスタイルを選択する際には,たとえ同じ疾患の患者さんを対象とする場合でも,疾患の程度やどういった支援が求められているかなど,そのときの文脈を考慮する必要があります。例えば表1-2は糖尿病と肥満の患者さんに行うSDMとMIの特徴を比較したものです 2)。両者とも患者さんの自律性を尊重し,良好な関係を築くために患者さんのバックグラウンドを知ろうとする指針は共通しています。しかしターゲットとする患者さんの行動や最終的なゴール地点,そこをめざすための医療者の姿勢は異なっています。よりよい支援を考えるに当たっては,患者さんに最適なコミュニケーション・スタイルを選択することが大切です。

患者さんとのかかわりの判断基準を考える難しさ

長年,医療に携わる方から, 「OSCE(Objective Structured Clinical Examination:客観的臨床能力試験)を受けた最近の医療者は,患者さんとの最初のかかわりをすべて『開かれた質問(はい/いいえで答えられない質問)』で応対するので,困惑してしまう患者さんがいる。状況に合わせて使い分けられないと,ロボットと変わらない」と医学教育に関するご意見をいただいたことがあります。確かに患者さんの気持ちや考えを引き出すためには,「開かれた質問」のほうが「閉じた質問(はい/いいえで答えられる質問)」より,多くの有意義な情報を引き出すことができるといわれています 3)。しかしだからといって,どのような状況でも「開かれた質問」を行えばよいわけではありません。先述のコミュニケーション・スタイルの選択と同様に,患者さんとのかかわりについての判断基準はその方の特性や症状,緊急度などに大きく依存します。ここが医療コミュニケーションの難しいところです。

また共感的なかかわりが重要ではないケースもあります。例えば,一刻を争う患者さんが救急車で運ばれてきた場合や,いつも同じ薬を服用していて経過も良好な慢性疾患の患者さんが,急いで薬の処方を求める場合などがこれに該当します。これらの場合,じっくり耳を傾けて共感的にかかわるよりも,具体的な処置や処方,アドバイスなどの情報提供を行うほうが適切といえるでしょう。複雑性の高い医療という文脈において,しっかり話を聴くべきか否かを判断できる確かな材料は少ないと考えられますが,医療者はコミュニケーションが文脈や相手の望むものを考慮したうえで行われるべきという前提を忘れてはいけません。

医療コミュニケーションは「介入」なのか?

ある疾患や問題に対するコミュニケーション・スタイルが他のかかわりよりも優れているかを検証するための無作為化比較試験 4)では,特定のコミュニケーション・スタイルの有効性や限界が示されています。このようにエビデンスが積み重なるにつれて,「医療者はそれらのスタイルを用いて,決められた選択や変化に向けてどの程度まで患者さんを促していいのか?」という中立性(不偏性)が,倫理的観点から議論されています。

医療者の中立性や患者さんの意思決定は尊重すべきことですが,それを過剰に意識するあまり,患者さんに「これから禁酒の動機づけを高める面接をしてもよろしいでしょうか?」と承諾を得たうえでかかわることには,多くの医療者が違和感を覚えるでしょう。

中立性を理解するための例として,優秀な医療者とやり手の営業マンの違いが挙げられます。両者は高いコミュニケーション・スキルをもっていますが,前者の中心となるマインドが患者さんの利益であるのに対して,後者は営業マンの利益にあります。患者さんの事前の承諾なしで行われる医療コミュニケーションでは,「誰に利益があるのか?」を医療者が考える必要があります。例えば医療者に利益相反があるような研究や,治験を導入するインフォームド・コンセント時には,医療者が患者さんに特定の方向への意思決定や行動変容を促すコミュニケーション・スタイルを用いることはあまり望ましくないでしょう。

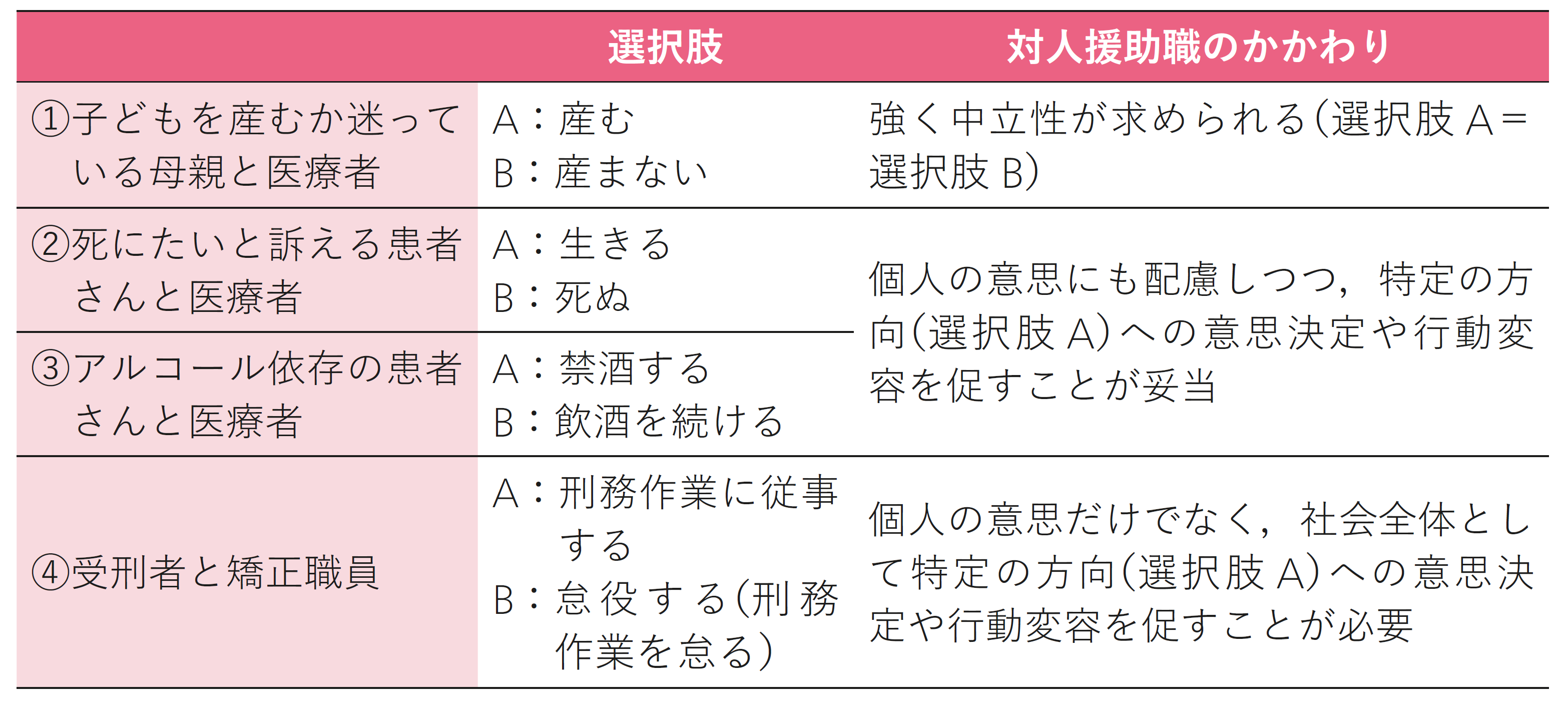

以上をふまえた対人援助職のかかわり方を表1-3に示しています。①のように患者さんの価値観や人生に影響を及ぼす意思決定では医療者に強く中立性が求められるのに対し,②や③は緊急度の高さや患者さんの生死,QOLなど医療福祉的観点からも利益が明らかです。そのような場合は,個人の意思にも十分に耳を傾けたうえで,特定の方向への意思決定や行動変容を促すかかわりが妥当であると考えられます。また④のような状況下では,個人の意思決定や利益に加え公共の利益が大きく関与し,社会全体として特定の方向への意思決定や行動変容を促すかかわりが必要になります。医療者がどこまで患者さんの意思決定や行動変容に中立でいるべきかの判断は,医療者の倫理規範に大きく委ねられているのです。

今回のまとめ

- ●目的に応じたスタイルの違いである「特異性」を意識して,適切なコミュニケーション・スタイルを選択する。

- ●文脈に合わせたコミュニケーションが重要である。

- ●中立性を考えるうえで,医療者の高い倫理観が求められる。

倫理的にかかわるためのコツ

例えば医療者側の倫理的なリスク回避のため,あまりにも何から何まで同意を取りはじめると,患者さんにとっては医療ではなく,ビジネスライクなかかわりに感じられるでしょう。かといって同意を全く取らないのは医療者として大きな問題です。どこからどこまではOKで,どこからNGかのいわば許容範囲は,医療者個人としての考えだけでなく,所属機関や部署などの考えにも大きく左右されます。試行錯誤するのではなく,事前に所属先の許容範囲を把握したうえで,自分の許容範囲を考えておくとよいでしょう。

参考文献

1) Dambha-Miller H, et al. Association Between Primary Care Practitioner Empathy and Risk of Cardiovascular Events and All-Cause Mortality Among Patients With Type 2 Diabetes:A Population-Based Prospective Cohort Study. Ann Fam Med. 2019 Jul;17(4):311-8.[PMID:31285208]

2) Elwyn G, et al. Shared decision making and motivational interviewing:achieving patient-centered care across the spectrum of health care problems. Ann Fam Med. 2014 May-Jun;12(3):270-5.[PMID:24821899]

3) Apodaca TR, et al. Which Individual Therapist Behaviors Elicit Client Change Talk and Sustain Talk in Motivational Interviewing? J Subst Abuse Treat. 2016 Feb;61:60-5.[PMID:26547412]

4) Dempsey AF, et al. Effect of a Health Care Professional Communication Training Intervention on Adolescent Human Papillomavirus Vaccination:A Cluster Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. 2018 May 7;172(5):e180016.[PMID:29507952]

入職1年目から現場で活かせる!

こころが動く医療コミュニケーション読本

対人援助職必携!

新しい「エビデンスで身に付けるコミュニケーション読本」

<内容紹介>「週刊医学界新聞」の人気連載に大幅加筆、書き下ろしを加えて書籍化。新進気鋭の研究者である著者ならではの視点で、最新の研究内容やホットトピックを豊富に盛り込み、21のテーマを通じて「こころが動く」方法論をプラクティカルに体得できる実践書。入職1年目からベテランまで、全ての対人援助職が現場で活かせる内容となっている。これからの医療コミュニケーションは“経験則”ではなく、“エビデンス”で身に付ける!

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

寄稿 2025.11.11

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。