- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2023年

- 医学界新聞プラス [第2回]患者さんとのかかわりを記録に残す

医学界新聞プラス

[第2回]患者さんとのかかわりを記録に残す

『入職1年目から現場で活かせる! こころが動く医療コミュニケーション読本』より

連載 中島俊

2023.08.18

入職1年目から現場で活かせる!

こころが動く医療コミュニケーション読本

医療者は患者,同僚,多職種などのさまざまな相手と円滑にコミュニケーションをとる必要がありますが,相手や状況によって求められるかかわり方は大きく変わり,そこに明確な正解はありません。どのように相手とかかわればよいか,日々悩む方も多いのではないでしょうか。

『入職1年目から現場で活かせる! こころが動く医療コミュニケーション読本』は,最新のエビデンスやホットトピックを踏まえて,コミュニケーションの基本的なスキルから協働意思決定支援,同僚とのかかわり方まで幅広く解説しています。入職1年目からベテランまで,コミュニケーションに悩むすべての対人援助職に贈る一冊です!

「医学界新聞プラス」では本書のうち,「医療コミュニケーションの土台となる医療者の倫理観」「患者さんとのかかわりを記録に残す」「自分の素直な気持ちや考えを適切な方法で同僚に伝えよう」をピックアップし,3回に分けて紹介します。

患者さんやその関係者と接するなかで知りえた患者さんの身体・精神的状況や症状,治療などといったさまざまな情報を医療者がカルテに記載することは,医療者間の情報共有を円滑にし,よりよい医療を提供するうえで欠かせません。本項では,診療記録などの残し方,カルテを記載する際に気を付けるポイントについて紹介します。

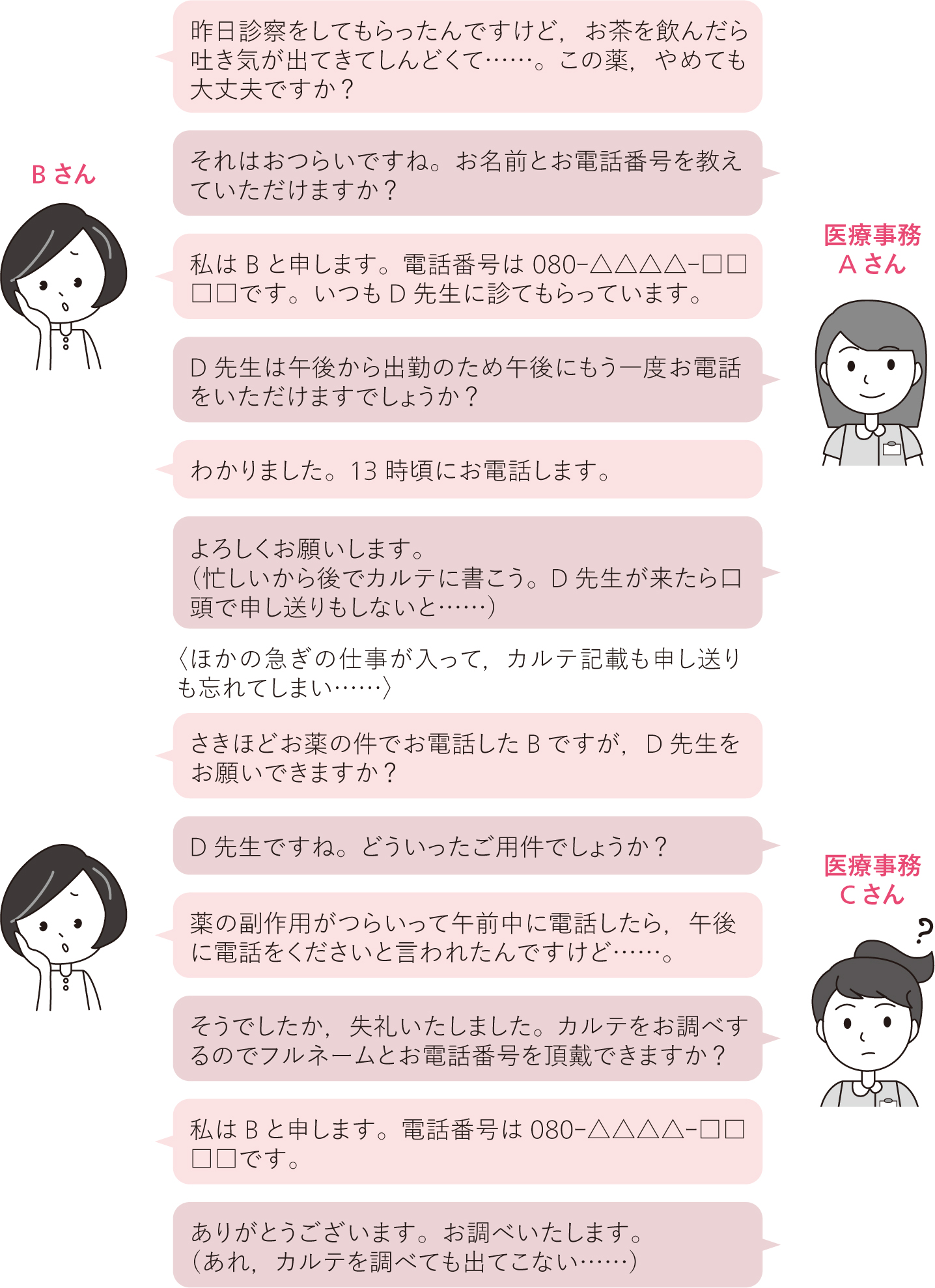

- 医療事務のAさんは昨日受診した患者Bさんから薬の副作用に関する電話での問い合わせを受けた。Aさんは薬の服用でつらいBさんの気持ちに寄り添った電話応対を心がけ,午後に電話をかけ直してもらうように伝えたものの,急ぎの仕事が入った関係でカルテへの記載や同僚への申し送りを忘れてしまった。午後,Bさんからの電話に出た医療事務のCさんがカルテを調べたところ,Bさんの記載がないことが判明した(図1-5)。

カルテ記載の基本とは?

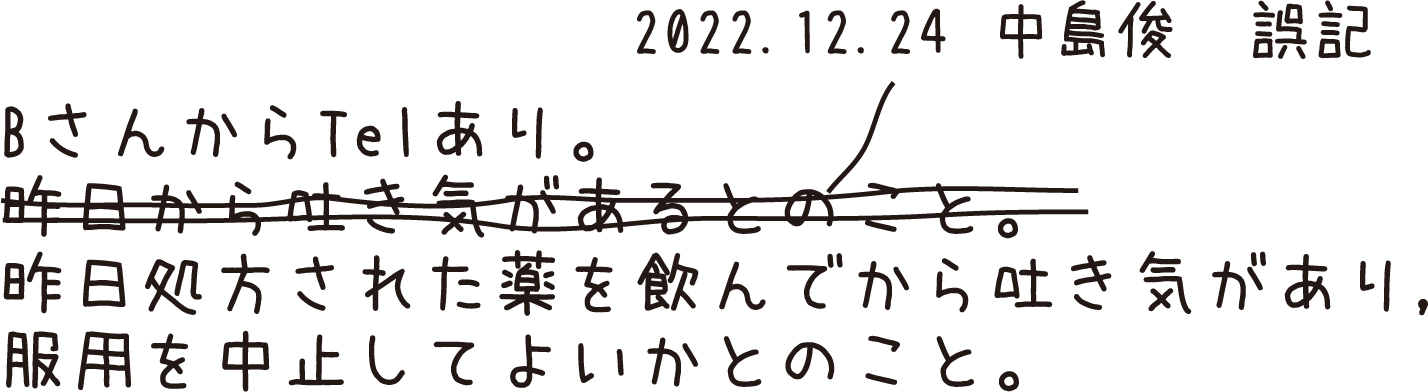

カルテ記載や保存の基本的なルールとして,①真正性(データの改ざんや消去を防止し,作成した責任者を明らかにすること),②見読性(第三者が読めるように記載すること),③保存性(法令が定める期間は保管すること)があります。紙カルテに記録を残す際には鉛筆やシャープペンシル,消えるポールペンなどの消すことができる筆記具ではなく,黒ボールペンなどで情報と記載者名を残しましょう。また一度記載したカルテ情報を訂正する場合は修正液などを用いるのではなく,二重線を引いてその近くに正しい文字を記入することが一般的です。訂正にあたっては,訂正をすることで文章の意味が変わる場合や同意文書などの訂正は,その近くに日付,時刻や記載者のサインを明記することが丁寧なやり方です(図1-6)。

電子カルテで記録を残す場合,下書き状態であれば通常の文章管理ソフトのように何度も修正可能ですが,一度,診療記録などの記録の確定ボタンが押された後は,修正する場合には修正記録が必ず残る状態になります。電子カルテの記載は紙カルテと違い,筆跡などがわからず,また記載者のサインもないため,電子カルテにログインをするためのIDがいわば責任の所在になります。そのため,電子カルテにログインするためのIDは貸し借りしないようにしましょう。

また以前はカルテに記載される内容は,患者さんにとってはブラックボックスのようなものでした。しかし昨今はよりよい医療のために,当事者からカルテの開示が求められた場合,私たち医療者は積極的にそれに応じた開示をすることが求められています 1)。カルテに記載された内容は医療者だけでなく,当事者のものでもあるという視点を忘れてはいけません。

コミュニケーションとしてのカルテ記載

カルテには,院内での患者さんとのかかわりだけでなく,患者さんから電話で問い合わせを受けた際には,電話があった旨やその内容なども記載します。 CASE ではBさんから薬の副作用について問い合わせがあったにもかかわらず,医療事務のAさんがカルテ記載を失念してしまった結果,同僚のCさんは困った事態に陥ってしまいます。 CASE ではCさんが困ったところで話が終わっていますが,その後の展開として,Bさんの医療者側への不信感などがCさんに向けられることは容易に想像できます。

いくら電話で患者さんに寄り添った応対をしたところで,その情報の共有が同僚になされていない場合には,患者さんは医療者側への不信感を募らせる結果になってしまいます。カルテ記載は同僚との非同期型のコミュニケーションの1つであり,同僚の負担を減らすという観点からも忘れないようにしましょう。

医療者が得た情報をカルテに記載することは,患者さんにとってよりよい医療を提供したり同僚とのコミュニケーション・トラブルを防いだりするだけでなく,患者さんからのクレームや訴訟リスクを下げるうえでも重要です 2)。カルテに必要な記載がなされているか否かが訴訟の命運を分けるといわれており 3),漏れなくカルテに記載をする習慣を身につけましょう。

カルテの記載法

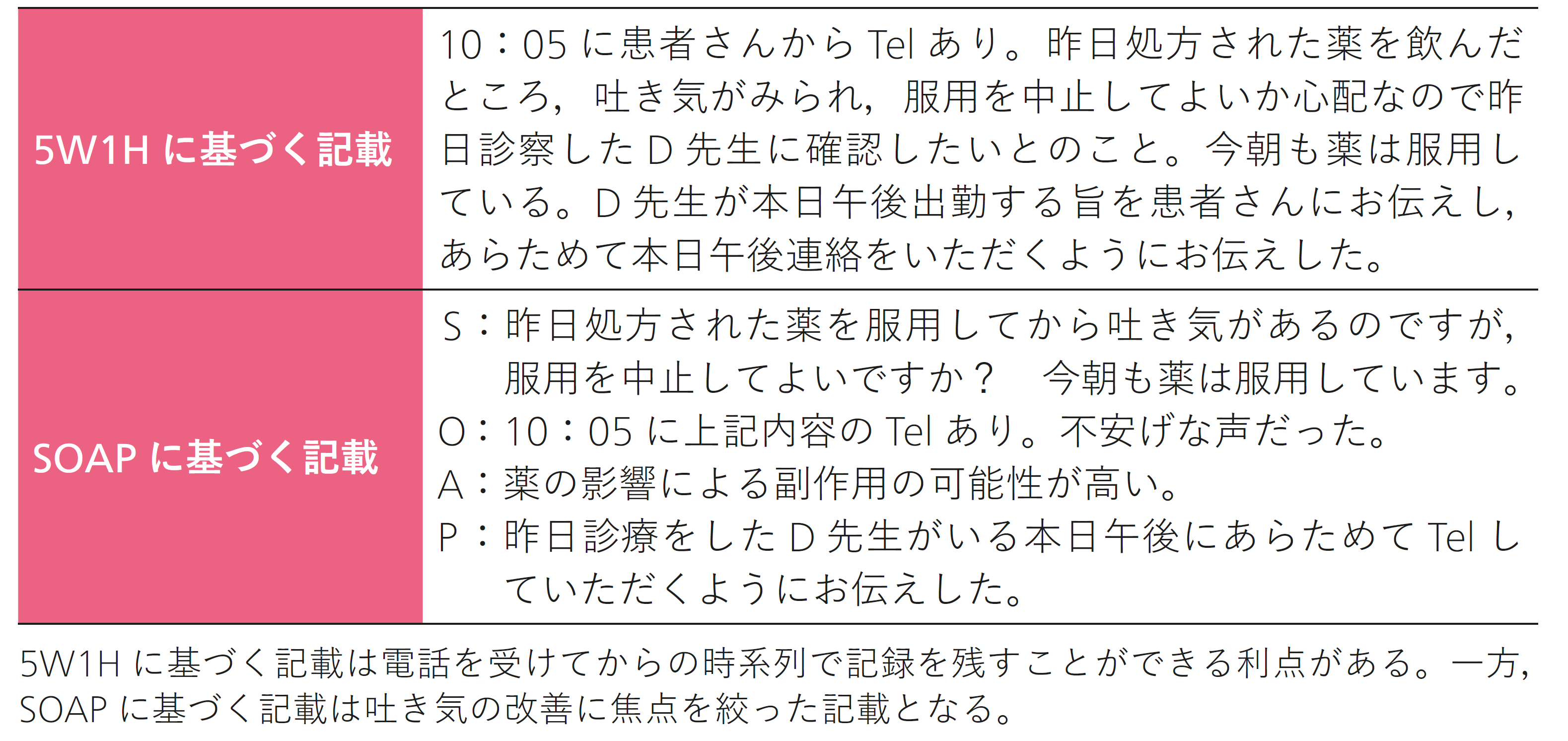

カルテの記載法は大きく,①第三者がわかるよう「5W1H」(いつ,どこで,誰が,何を,なぜ,どのようにを明確にする)に基づく記載法と,②特定の問題にフォーカスした問題志向システム(Problem Oriented System:POS)に基づく記載法に分けられます。①5W1Hに基づく記載は,特定の状況における医療者―患者間のかかわりや時系列に沿った詳細な情報の記載に適しており,具体的には,医療事故発生時の記録にはこの形式が採用されます。また臨床実習などでの実習記録も記載者の“体験”が中心であるため,この形式による記載が多くみられます。

これに対して,②POSに基づく記載は医療者と患者さんのかかわりや考えを時系列で記載するのではなく,患者さんの困りごとにフォーカスして論理的な考えを展開していく記録法です。POSの代表的な形式として,多くの電子カルテが採用している「SOAP(Subject data, Object data, Assessment, Plan)」があります。Sは主観的データであり,患者さんやその関係者が話した内容が該当します。Oは客観的データであり,患者さんやその関係者が話した情報ではなく,医療機関で行った検査データや医療者の観察によって得られた患者さんに関する情報が該当します。Aはアセスメントで,SとOからどのような見立てが考えられるかを記載します。Pは計画であり,Aの結果,どうしていくのかを記載します。SOAPは書き方に慣れが必要ですが,根拠をもった医療の実践には欠かせません。SOAPには医療機関や科ごと,職種ごとのローカルルールが多く存在するため,前もってローカルルールを確認して勤務・実習先の医療機関の形式に則って記載することも,共通言語として大切です。記載法について,特定の職種に特化した書籍も多く出版されています〔医師については文献4),看護師については文献5),理学療法士・作業療法士については文献6)を参照〕。

例えば CASE を上記2つのフォーマットで記載すると,表1-6のようになります。

医療上,必要のあるカルテのみ閲覧しよう

カルテは紙媒体から電子化が進み,医療者側が患者さんの情報にアクセスしやすくなりました。一方,その容易さから,医療者が興味本位で本来閲覧する必要のない方のカルテを不正に閲覧する事案が発生しています。過去には自分が勤務する医療機関を有名人が受診していることを知った医療関係者が,その有名人の情報を電子カルテで不正に閲覧していたことが社会問題化しました。電子カルテはその特徴上,誰がいつカルテを閲覧したかの記録が残ります。正当な理由がなくカルテを閲覧することは,就業規則違反に該当する可能性があり,控えましょう。

今回のまとめ

- ●カルテは患者さんも閲覧する可能性もあることを念頭におき,丁寧に記録を残そう。

- ●忙しい状況でもカルテ記載は必ず行おう。

- ●自分の個人的な興味本位でカルテを閲覧することは絶対にやめよう。

コミュニケーションとしてのカルテの記載法のコツ

慣れないうちはついつい不安でカルテに記載する内容が多くなりがちです。情報量の多いカルテ記載は助かる面も多い一方,忙しい医療者にとって長過ぎるカルテへの記録を読むことは,それだけでも業務の増加につながります。必要な情報が記載されていないことはさまざまなリスクになるため気をつける必要がありますが,コンパクトにまとまっていてかつわかりやすいカルテを記載する医療者の記録をみかけたら,その人の記録が“なぜコンパクトなのにわかりやすいのか”の理由を考え,それを自分のカルテ記載に取り入れてみましょう。

参考文献・URL

1) 日本医師会.診療情報の提供に関する指針(第2版).2022.

(https://www.med.or.jp/doctor/rinri/i_rinri/000318.html)

2) 𠮷村長久,他(編).トラブルを未然に防ぐカルテの書き方.医学書院,2022.

3) 岩井 完.医療訴訟の現状と医事紛争を防ぐために留意すべきこと.内分泌甲状腺外会誌.2016;33(1):2-6.

4) 佐藤健太.「型」が身につくカルテの書き方.医学書院,2015.

5) 大口祐矢.看護の現場ですぐに役立つ看護記録の書き方.秀和システム,2015.

6) Ginge Kettenbach(著),柳澤 健(監訳),竹井 仁,他(共訳).理学療法・作業療法のSOAPノートマニュアル―問題志向型診療記録の書き方.第2版.協同医書出版社,2000.

入職1年目から現場で活かせる!

こころが動く医療コミュニケーション読本

対人援助職必携!

新しい「エビデンスで身に付けるコミュニケーション読本」

<内容紹介>「週刊医学界新聞」の人気連載に大幅加筆、書き下ろしを加えて書籍化。新進気鋭の研究者である著者ならではの視点で、最新の研究内容やホットトピックを豊富に盛り込み、21のテーマを通じて「こころが動く」方法論をプラクティカルに体得できる実践書。入職1年目からベテランまで、全ての対人援助職が現場で活かせる内容となっている。これからの医療コミュニケーションは“経験則”ではなく、“エビデンス”で身に付ける!

目次はこちらから

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

寄稿 2025.11.11

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。