- HOME

- 医学界新聞プラス

- 医学界新聞プラス記事一覧

- 2023年

- 医学界新聞プラス [第3回]針刺しを防ぐにはどうすればよいですか?

医学界新聞プラス

[第3回]針刺しを防ぐにはどうすればよいですか?

『感染対策60のQ&A』より

連載 坂本史衣

2023.12.01

感染対策60のQ&A

基本的な医療関連感染対策について,理論と活用の両面からわかりやすく語りたい――。その想いをきっかけに出版された書籍『感染対策60のQ&A』では,医療関連感染の予防と制御に関する60の質問に,著者の坂本史衣氏が理論と実践を紹介しながら回答を示していく構成となっている。医学界新聞プラスでは,本書から下記の3項目をピックアップし,3週にわたって紹介をしていきます。

- ● 医療関連感染を引き起こす病原体の感染経路にはどのようなものがありますか?

- ● 麻疹に対する平時の対策と発生時の対応について教えてください

- ● 針刺しを防ぐにはどうすればよいですか?

針刺しを防ぐにはどうすればよいですか?

-

A

-

☞ 針刺し・切創・粘膜汚染・創傷汚染が起こると,血液媒介病原体に感染するリスクが生じます

-

☞ 予防には,標準予防策に基づいて個人防護具を活用すること,効果的な安全器材を使用すること,ワクチンで予防可能な場合は積極的に接種することが推奨されます

●理論編

- ● 患者に使用した鋭利器材で自分の手を刺したり,切ったり,血液や体液が眼に入ったり,傷口に付着したことがありますか.こうした針刺し・切創・粘膜汚染・創傷汚染(以下,職業曝露)が起こると,ヒト免疫不全ウイルス(HIV),B型肝炎ウイルス(HBV),C型肝炎ウイルス(HCV)などの血液媒介病原体に感染するリスクが生じます.

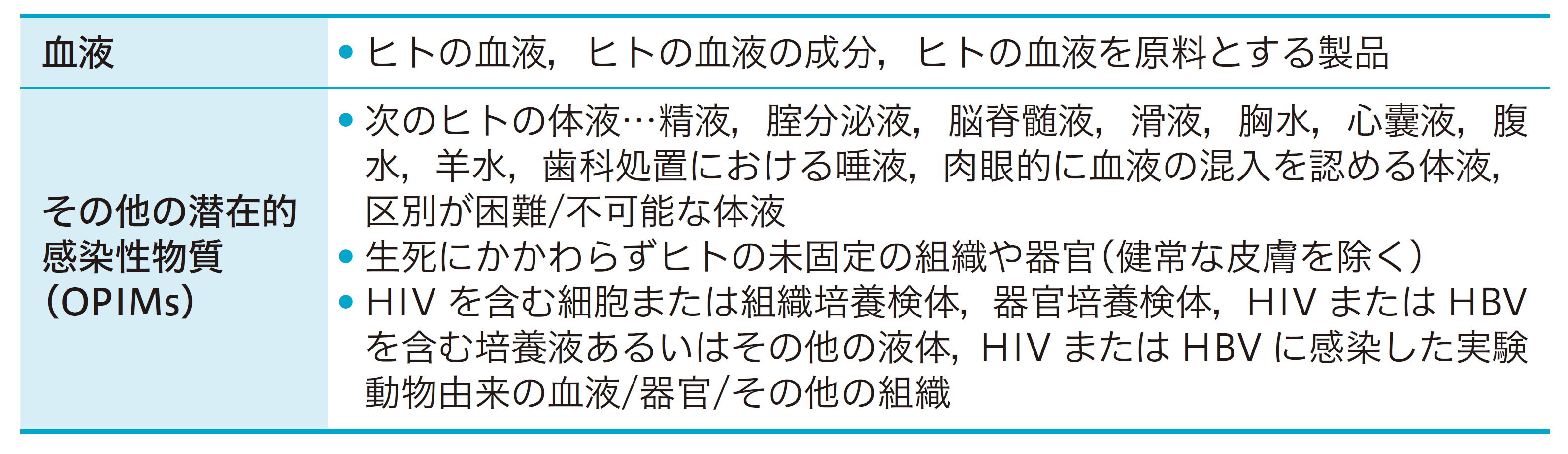

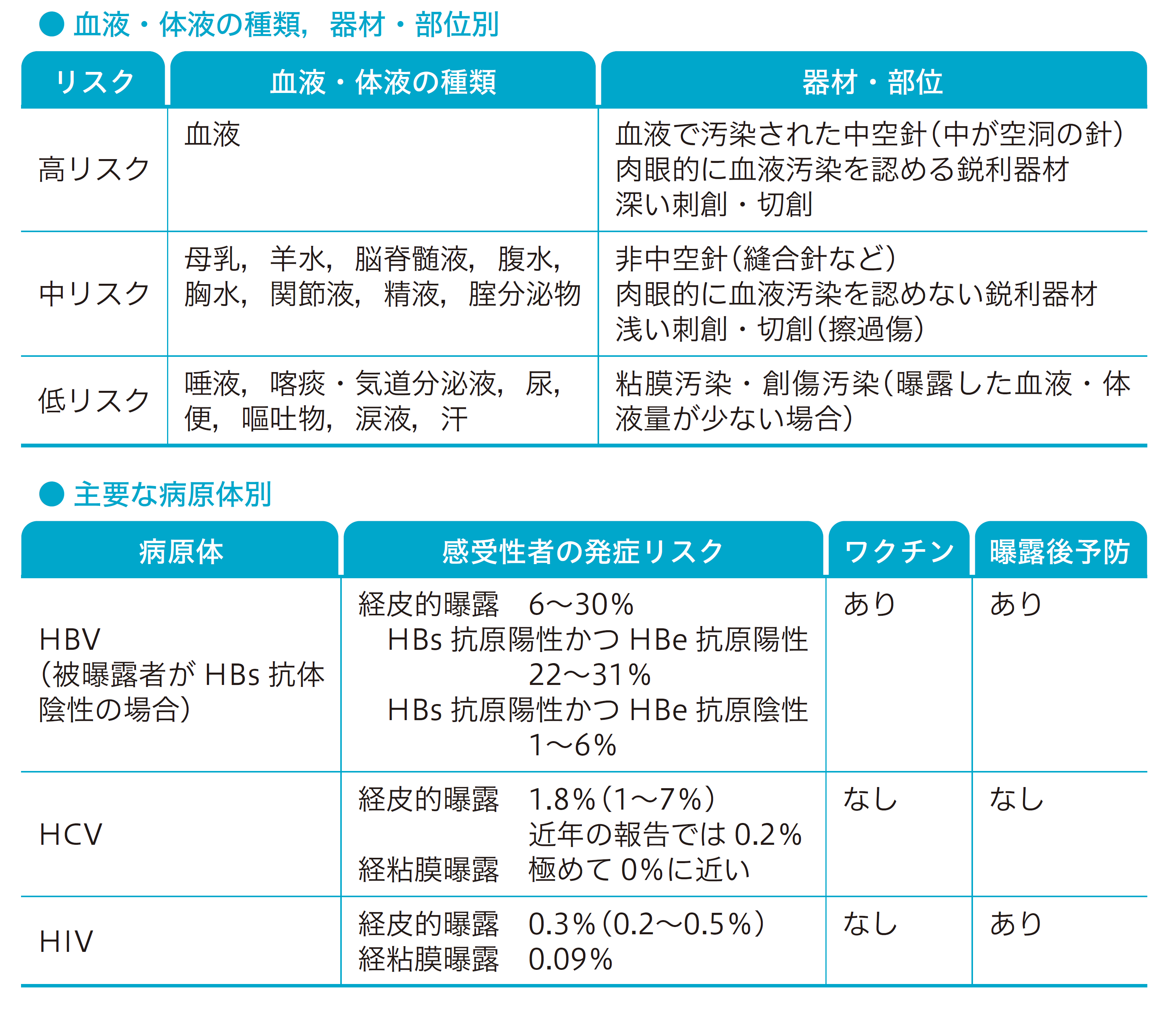

- ● ヒトの身体から出る湿った物質の中で,感染のリスクが最も高いのは血液ですが,それ以外にも潜在的に感染性があると考えて取り扱う必要がある体液が何種類かあり,これらはその他の潜在的感染性物質other potentially infectious materials(OPIMs)と呼ばれます(表1).

- ● これらの物質に曝露した時に感染が起こる確率は,曝露したウイルスの種類,曝露した血液・体液の種類とそこに含まれるウイルス量,器材の種類,曝露した部位,創傷の深度などで変わります(表2).

- ● 主要なウイルスの種類別では,B型肝炎が最も高く,次にHCV,最後にHIVの順になります.ただし,HBV感染は,ワクチン接種や曝露後の抗HBsヒト免疫グロブリンhepatitis B immune globulin(HBIG)の投与により予防が可能です.HIVに曝露後は,抗HIV薬の服用で感染のリスクを下げることができます.HCVにはワクチンも,効果が期待できる曝露後予防薬もありません.

- ● 職業曝露によってヒトT細胞白血病ウイルス1型human T—cell leukemia virus type1(HTLV—1)や梅毒トレポネーマに感染することは比較的まれですが,鋭利器材の使用に関連したと考えられる感染は少数報告されています.

- ● 重症熱性血小板減少症候群severe fever with thrombocytopenia syndrome(SFTS)ウイルス,西ナイルウイルス,ジカウイルスのように,マダニや蚊などの節足動物を介して伝播する病原体や,エムポックス(サル痘)ウイルスのような人獣共通感染症を引き起こす病原体も頻度は低いですが鋭利器材を介した職業曝露で医療関係者に感染することがあります.

- ● こうしたことから,医療機関では,血液媒介病原体への職業曝露を防ぐために,組織として最大限の努力をすることが求められます.

実践編●

職業曝露による血液媒介病原体の感染を防ぐには,標準予防策に基づいて個人防護具(PPE)を活用すること(➡『感染対策60のQ&A』25頁,Q6),効果的な安全器材を使用すること,ワクチンで予防可能な場合は積極的に接種することの3つが挙げられます.

1 標準予防策に基づく個人防護具の活用

知られている感染症の有無や種類にかかわらず,血液・体液やこれらで汚染された鋭利器材との接触が想定される場面では,手袋を着用します.手術室では,執刀医,助手,直接介助(器械出し)看護師は,異なる色の手袋を2枚重ねて着用することで,針刺し・切創が起こった場合に体内に入る血液量を減らし,手袋が破れた時に早く気づくことができます.血液・体液の飛散が想定される場面では,粘膜曝露を防ぐために,フェイスシールドやゴーグルとマスクの組み合わせで顔を防御します.

2 安全器材の活用

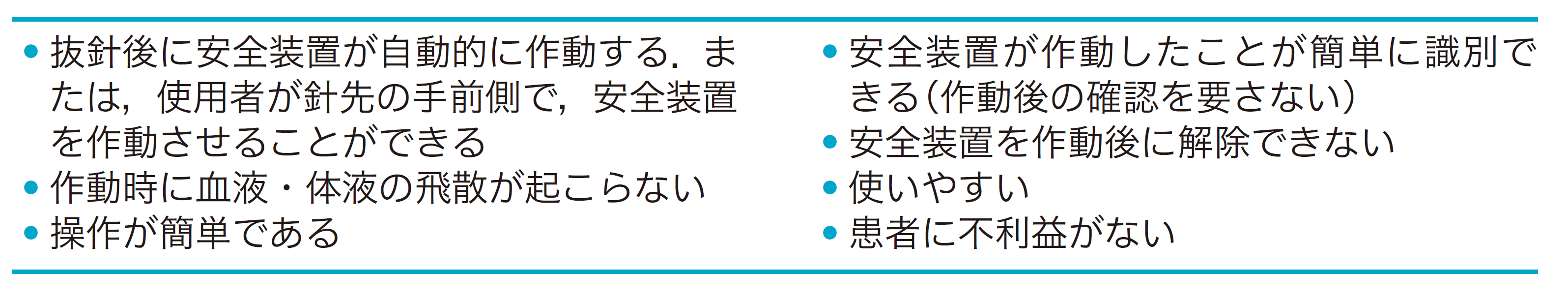

針刺し・切創を防ぐ機能が付いた鋭利器材(安全器材)を積極的に採用します.安全器材にはさまざまな種類がありますが,①使用後に針先または針全体が覆われるもの(翼状針,静脈留置針,ペン型インスリン用注射器など),②針先が刺さりにくいもの(縫合用鈍針,プラスチック針など),③針はないが針がある器材と同じ働きをするもの(血液分注器,組織接着剤など)があります.また,同じ種類の器材で,安全装置が働くメカニズムが異なる器材が販売されています.安全器材であっても,メカニズムや使い方によっては,職業曝露のリスクが生じることがあるため,なるべく「安全性の高い」安全器材を選択し,製造元が推奨する方法で使用することが重要です(表3).

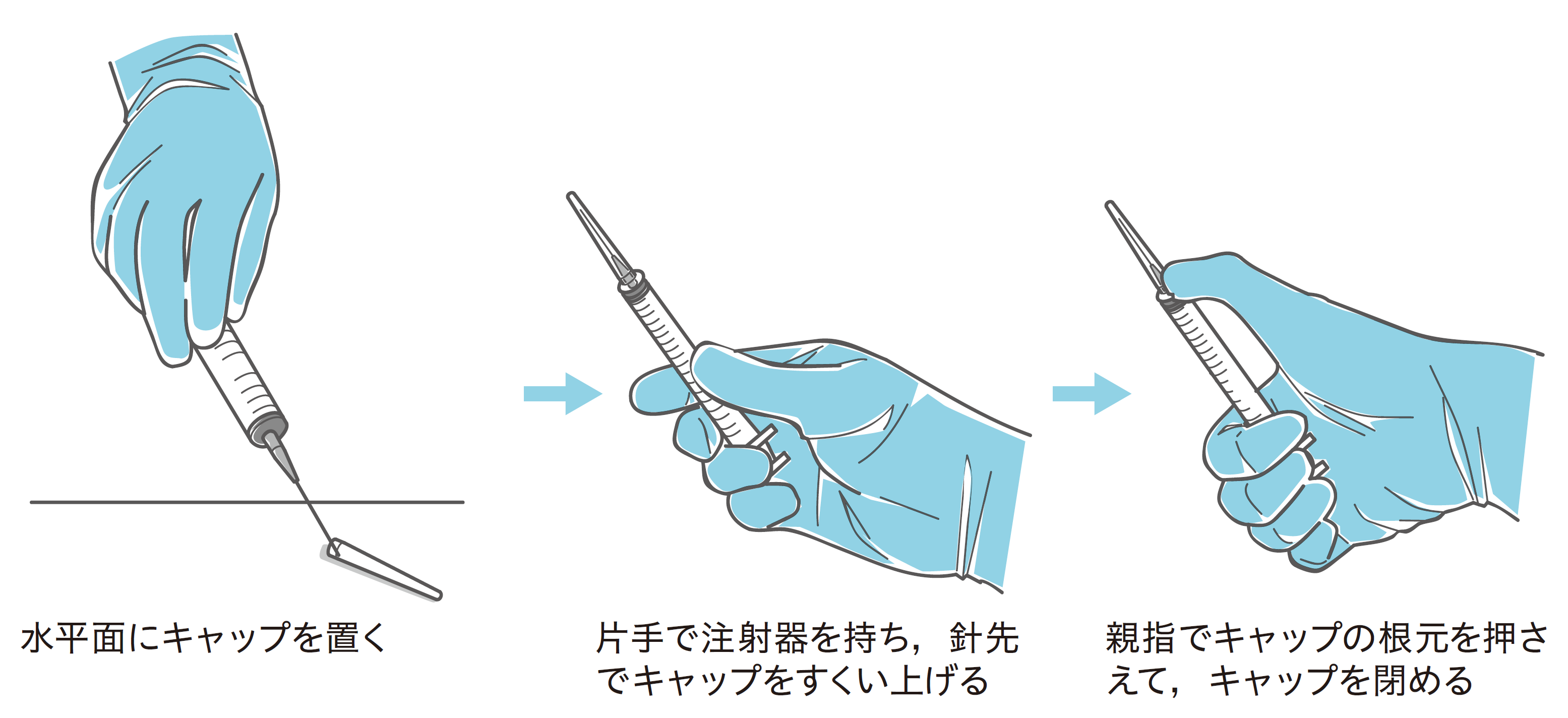

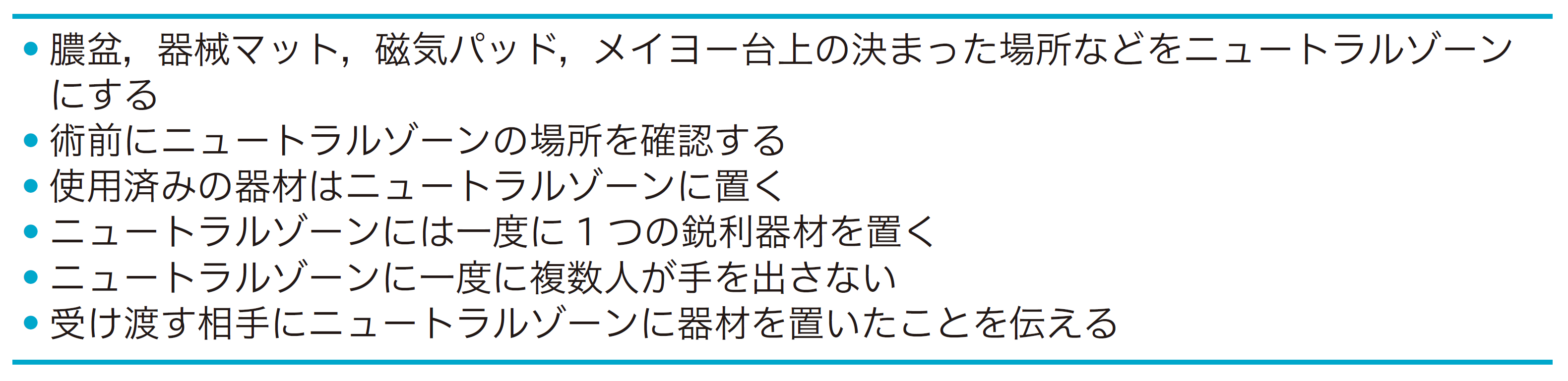

針のリキャップは避けます.どうしても実施する必要がある時は,片手法で行いますが(図1),使用場所でキャップを付けないまま直接廃棄容器に投入できる環境を整えることを優先的に検討します.鋭利器材の廃棄容器は,内容量が7~8割程度に達したら,蓋をして交換します(➡『感染対策60のQ&A』222頁,Q45).また,鋭利器材を直接受け渡すことは避けます.手術室や検査室では,使用済みの鋭利器材をいったん置くためのニュートラルゾーンを清潔野に設置します(表4).ニュートラルゾーンを介した器械の受け渡しを,ハンズフリー法と呼びます.

3 ワクチン接種

職業曝露によって感染する主要な血液媒介病原体のうち,ワクチンで予防可能なものはHBVのみです.B型肝炎ワクチンは2016年10月から定期接種化されましたが,それ以前に生まれた人の大多数は未接種です.

B型肝炎ワクチンは,初回,1か月後,6か月後の3回接種します.そして,3回目から1~2か月後にHBs抗体価を測定します.その結果が陽性(10 mIU/mL以上)であれば応答者responderと判断し,HBVへの職業曝露が起こっても,感染予防のための対応は行いません.陰性(10 mIU/mL未満の)場合は,さらに3回の追加接種と抗体価測定を行います.それでも抗体価が陰性の場合は,追加接種は行わず,職業曝露が起こったら不応答者non-responderとして,HBIGを投与します(『感染対策60のQ&A』160頁,Q36).一度でも応答者となった人は,その後抗体価が10 mIU/mL未満となった場合でも,HBVに曝露すると免疫の記憶により,免疫応答が起こることが期待できるため,追加接種は行いません.

どの部門で,どの職種に,どのような状況で職業曝露が起こっているのか.過去に発生した職業曝露の報告書をこうした観点で分析すると,具体的な職業曝露上の課題と改善案が見えてきます.その中でも,PPEや安全器材,ワクチン接種で「予防可能な事例」を減らすことにまずは焦点を当てるとよいでしょう.

参考文献

1)United States Department of Labor:Occupational Safety & Health Administration.Bloodborne Pathogens and Needlestick Prevention.

https://www.osha.gov/bloodborne-pathogens/hazards#:~:text=Other%20potentially%20infec

tious%20materials%20(OPIM)%20means%3A%20(1),with%20blood%2C%20and%20all%20body

2)Hewagama S,et al:Clin Infect Dis.2014;59(1):85-7.PMID 24729501

3)厚生労働科学研究費補助金「本邦におけるHTLV—1感染及び関連疾患の実態調査と総合対策」研究班:HTLV—1キャリア指導の手引き.

4)職業感染制御研究会:エピネット日本版について.

http://jrgoicp.umin.ac.jp/index_epinetjp.html

タグキーワード

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。