医学界新聞プラス

[第2回]高齢者関連

『救急整形外傷学』より

連載 田島康介

2022.06.17

救急整形外傷学

研修医・若手医師からの好評を博す『救急整形外傷レジデントマニュアル』の内容を大幅に拡充した書籍『救急整形外傷学』。本書は整形外科を専門としない医師,整形外科後期研修医,初期研修医,救急医療に携わるコメディカルの方向けに編まれており,救急外来や当直業務で整形外科関連の疾患に対応しなくてはならない場合に役立つ1冊です。

医学界新聞プラスでは第10章「上肢の骨折」から「手指周囲の骨折」について,さらに第15章「高齢者関連」の項を抜粋し,紹介をしていきます。

1.総論

1)骨脆弱性骨折とは

- □ 高齢者では骨粗鬆症や併存する疾患による続発性骨粗鬆症,薬剤,活動性の低下や低栄養など,さまざまな要因により骨の脆弱性が増加するため,軽微な外傷により骨折をしやすくなる.

- □ 主な脆弱性骨折は大腿骨近位部骨折,骨盤骨折,脊椎骨折などであるが,全身のどの骨でも起こりうる骨折である.

- □ 特に大腿骨近位部骨折の患者数は2009年に13万人であったのが2021年には25万人と顕著に増加しており,閉経後の女性では5人に1人が大腿骨近位部骨折を受傷するといわれている.

- □ また,脆弱性骨盤骨折は意外とその存在自体が認識されていないが,今後は大腿骨近位部骨折同様に,社会の高齢化とともに急速に増加するものと考えられる.

2)診断

- □ 脆弱性骨折は単純X線で診断が困難なことが多い.CTやMRI,骨シンチグラフィなどの追加検査が必要となることはまれではない(『救急整形外傷学』p135を参照).

3)治療戦略

- □ 高齢者の骨折治療は,骨折そのものだけではなく,患者の長期臥床に伴う廃用を防止することが肝要である.手術が1日遅れるごとに筋力は4.2%ずつ低下するといわれ,またリハビリテーション開始が1日遅れるごとに歩行能の再獲得に2.8日余分にかかるとされている.厚労省の調査では1週間の臥床で20%,2週間で36%の筋力低下が起こるとされ,高齢者は併存する内科疾患が多いのは当然であるが,それでも手術適応の骨折は「機能的緊急」として早期に対応する必要がある.

2. 各論

1)脊椎圧迫骨折(『救急整形外傷学』p254を参照)

(1)概要

- □ 本邦の骨粗鬆症患者は1300万人を超えるといわれ,超高齢社会においては社会問題となっている.骨粗鬆症の有病率は40歳以上の男性で3.4%,女性で19.2%といわれる1,2).特に骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折(圧迫骨折)(『救急整形外傷学』p264を参照)はADLの低下をまねき,高齢者の長期的生命予後にも関わってくる.

(2)診断

- □ 新鮮な圧迫骨折の単純X線では,急性期には椎体の変形がみられない,もしくは軽度のことが多いので,整形外科医であっても診断に苦慮することがある.また,必ずしも転倒や尻もちなどの外傷歴がはっきりせず,くしゃみやトイレでのいきみ,身体をねじるなどの程度の外力でも骨折を起こすことがあり,原因を特定できない例も3割ほどみられる3).

- □ また急性期の骨粗鬆症による圧迫骨折は,単純X線で立位や坐位では椎体が変形して,臥位で(荷重がとれると)変形が復元されることから,新旧の診断が可能なことがある(動態撮影という).

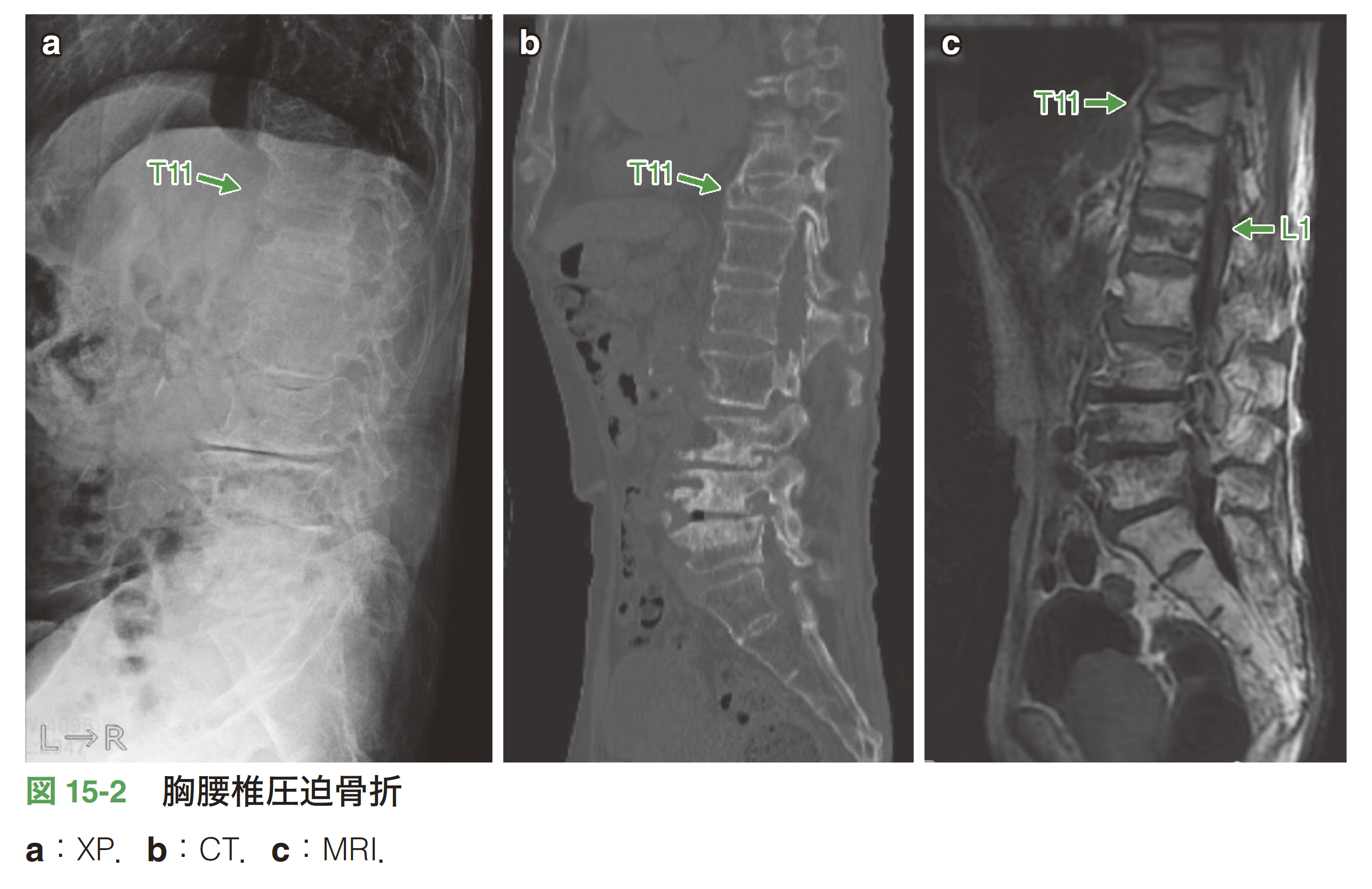

- □ 診断がはっきりしないものは,数日後など時間を空けて再撮影すると,椎体の圧壊がみられて診断できることもあるが,救急外来での対応としてはその場で判断しなければならないのでCTを撮影する.単純X線よりも,微細な椎体終板の不連続像および前壁や後壁の突出像を認めやすい.

- □ 単純X線やCTで圧迫骨折が確定できないときは,緊急でMRIを撮影できる施設ならばMRIを施行すると,単純X線よりもはるかに診断率は高くなる.新鮮骨折はT1でlow intensity, STIRや脂肪抑制T2でhigh intensityとなる.また,腰痛の原因が圧迫骨折でなく,椎体炎,椎間板炎,腸腰筋膿瘍,椎間板ヘルニアであったりすることもあり,こういった鑑別にもMRIは有用である.

- □ 胸腰椎圧迫骨折を図15-2に示す.XP(図15-2 a)とCT(同 b)からT11の圧迫骨折のように見えるが,MRI(同 c=T1強調像)ではT11は陳旧性の骨折であり,L1が新規の骨折であることがわかる.

(3)治療

- □ 初期治療は,疼痛が自制内であれば,施設によっては帰宅とし,翌日外来受診とすることもあるが,疼痛が強ければ安静目的に入院としたほうが親切である.

- □ その後の治療の基本は保存療法である.外固定として,ギプス固定やコルセット療法が用いられる.しかし安静期間が長くなると筋力低下など廃用が進み,高齢者ではその弊害も考慮しなくてはならない.また骨粗鬆症の治療薬として活性型ビタミンD製剤,ビスホスホネート製剤,女性ではエストロゲン製剤のほか,副甲状腺ホルモン製剤であるテリパラチド(骨芽細胞を亢進し骨形成を促進する)などを併用する.近年はその他に生物学的製剤として抗RANKL抗体であるデノスマブ(プラリア®),抗スクレロスチン抗体であるロモソズマブ(イベニティ®)もよく用いられるようになった.

- □ 外科治療は,圧壊した椎体が脊髄や馬尾を圧迫し神経症状が生じているとき,あるいは変形が高度で慢性難治性疼痛の原因となる場合などに考慮される.神経の除圧,インプラントによる脊椎後方固定や前方固定,あるいは骨セメントの充填による椎体形成術などがある.

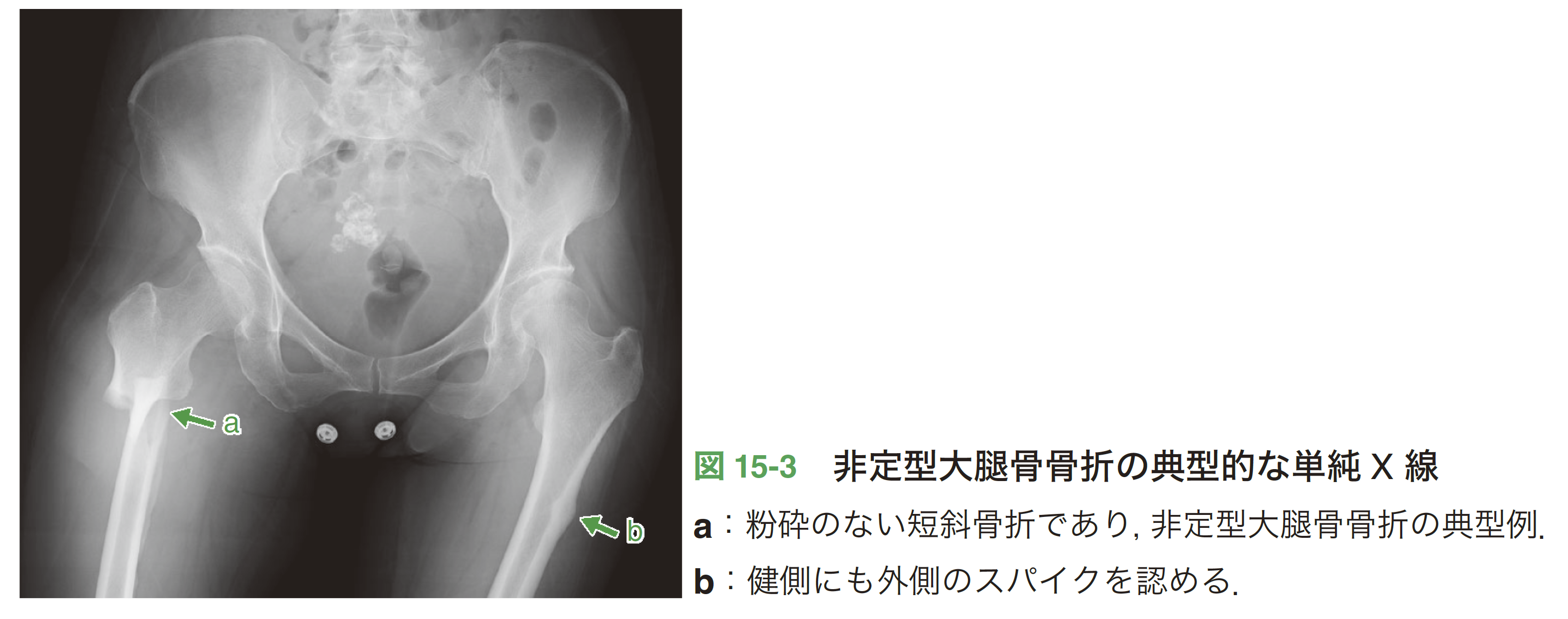

2)非定型大腿骨骨折

- □ 非定型大腿骨骨折(AFF:atypical femoral fracture)は,骨粗鬆症に典型的な大腿骨近位部骨折とは異なり,転倒などの軽微な外力で大腿骨転子下~骨幹部に発生する.下記の5つを満たすものが非定型大腿骨骨折とされる.

- ①大腿骨小転子遠位部から顆上部の直上までの骨折

- ②外傷なしか,軽微な外傷に関連する

- ③横骨折または短い斜骨折

- ④粉砕のない骨折

- ⑤両側皮質を貫通する完全骨折で内側のスパイク*,不完全骨折では外側のみのスパイク*

*スパイク:図15-3 b のような皮質骨上の突起.内側にできることも外側にできることもある.微小な骨折が繰り返し修 復されて形成されると考えられている.

- □ 近年,非定型大腿骨骨折は骨粗鬆症治療薬であるビスホスホネート製剤の5年以上の長期連用に伴う合併症として知られるようになった.前駆症状として鼠径部や大腿部の鈍痛やうずくような痛みを自覚する,その症状は両側にも起こる,また術後も骨折の癒合が遅延する,といった特徴がある.

①症例:典型的な単純X線

- □ 64歳女性,近医で5年以上ビスホスホネート製剤を処方されている.もともと両大腿部の鈍痛を自覚していた.歩行中に突然右大腿が「ポキッと折れた感じがして」転倒した.右大腿骨転子下に粉砕のない短斜骨折を認め(図15-3 a),また左大腿骨にも外側スパイクを認める(図15-3 b).歩行中に先に骨折を起こし,その結果として転倒したものと推察された.本例では右だけでなく,左も予防的に手術治療を行った.

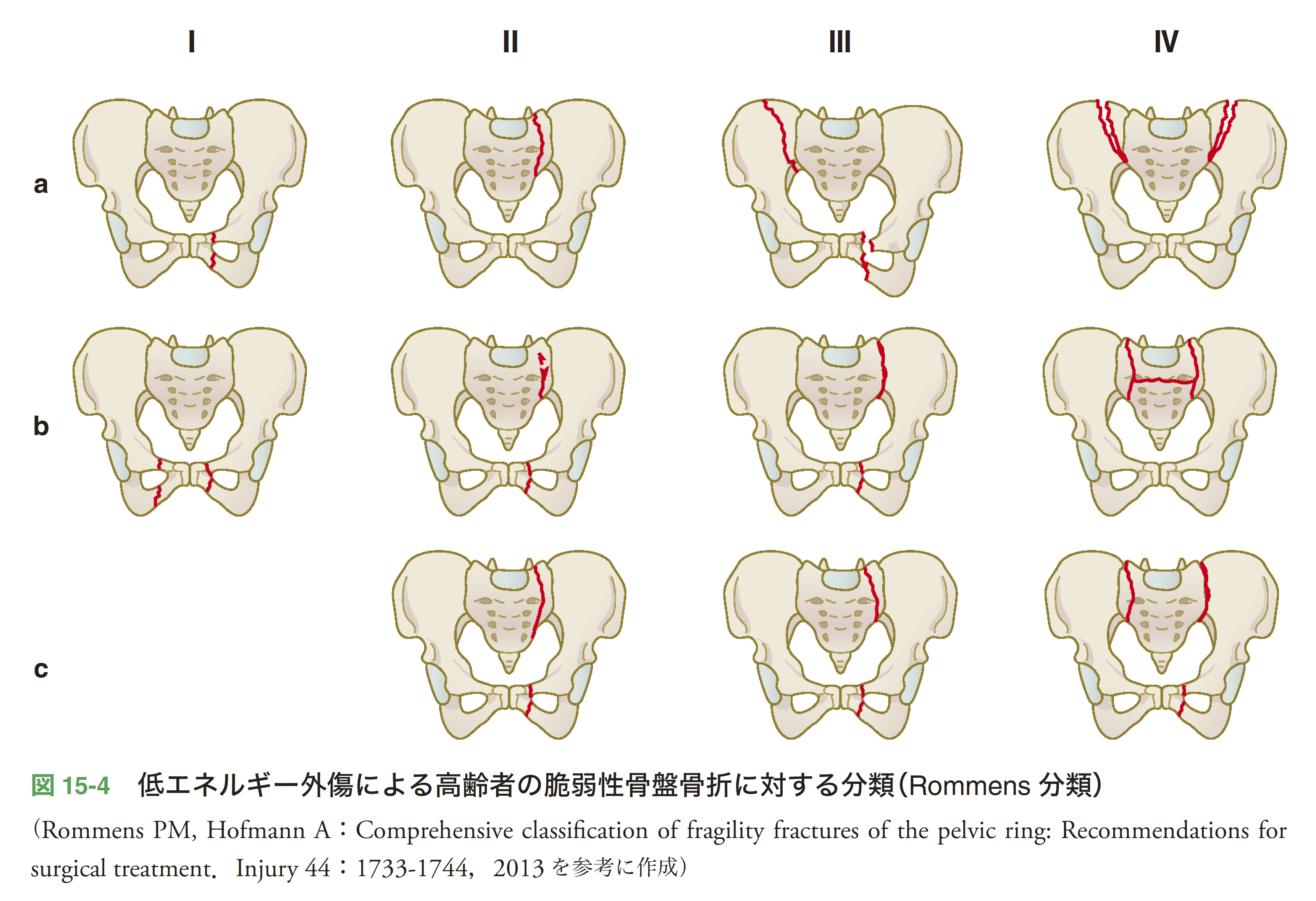

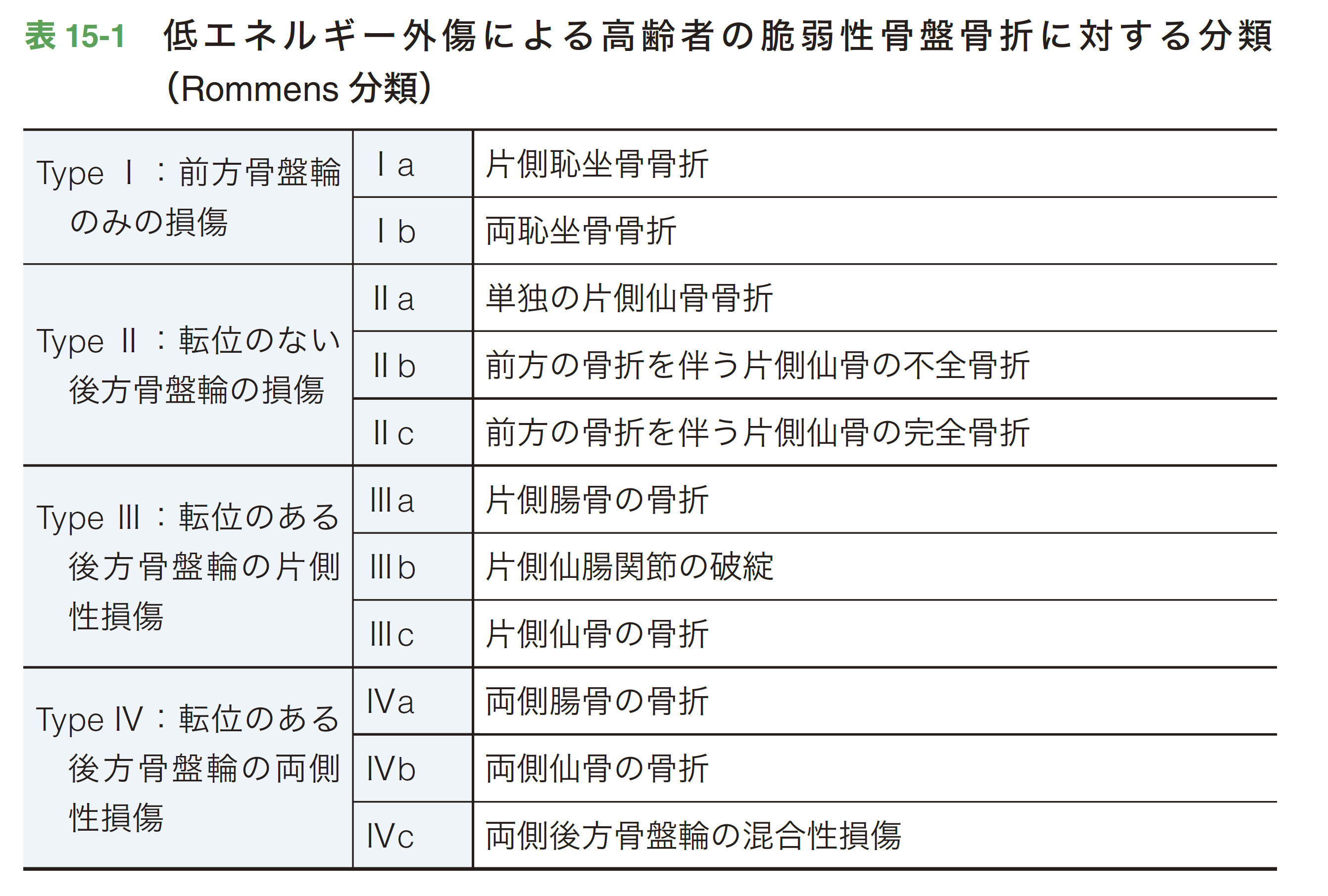

3)脆弱性骨盤骨折

- □ 脆弱性骨盤骨折(FFPs:fragility fractures of the pelvis)は高齢者人口の増加とともに増加している.保存的治療で成績は良好であると報告されてきたが,保存的治療では偽関節となる症例の報告も散見される..

- □ 骨盤骨折は,これまでAO分類や Denis 分類により骨盤骨折の治療方針が決められていたが,これらはいずれも高エネルギー外傷による骨盤骨折の分類であった.近年増加している低エネルギー外傷による高齢者の脆弱性骨盤骨折に対する分類は2013年にRommensらにより提唱された(図15-4,表15-1)4).

- □ 高齢者の股関節痛や殿部痛,腰背部痛の場合,単純X線やCT,MRIで大腿近位部骨折や脊椎圧迫骨折を認めない場合は,本骨折を念頭におく.長期間改善しない腰痛が,実は脆弱性骨盤骨折であった事例は珍しくない.

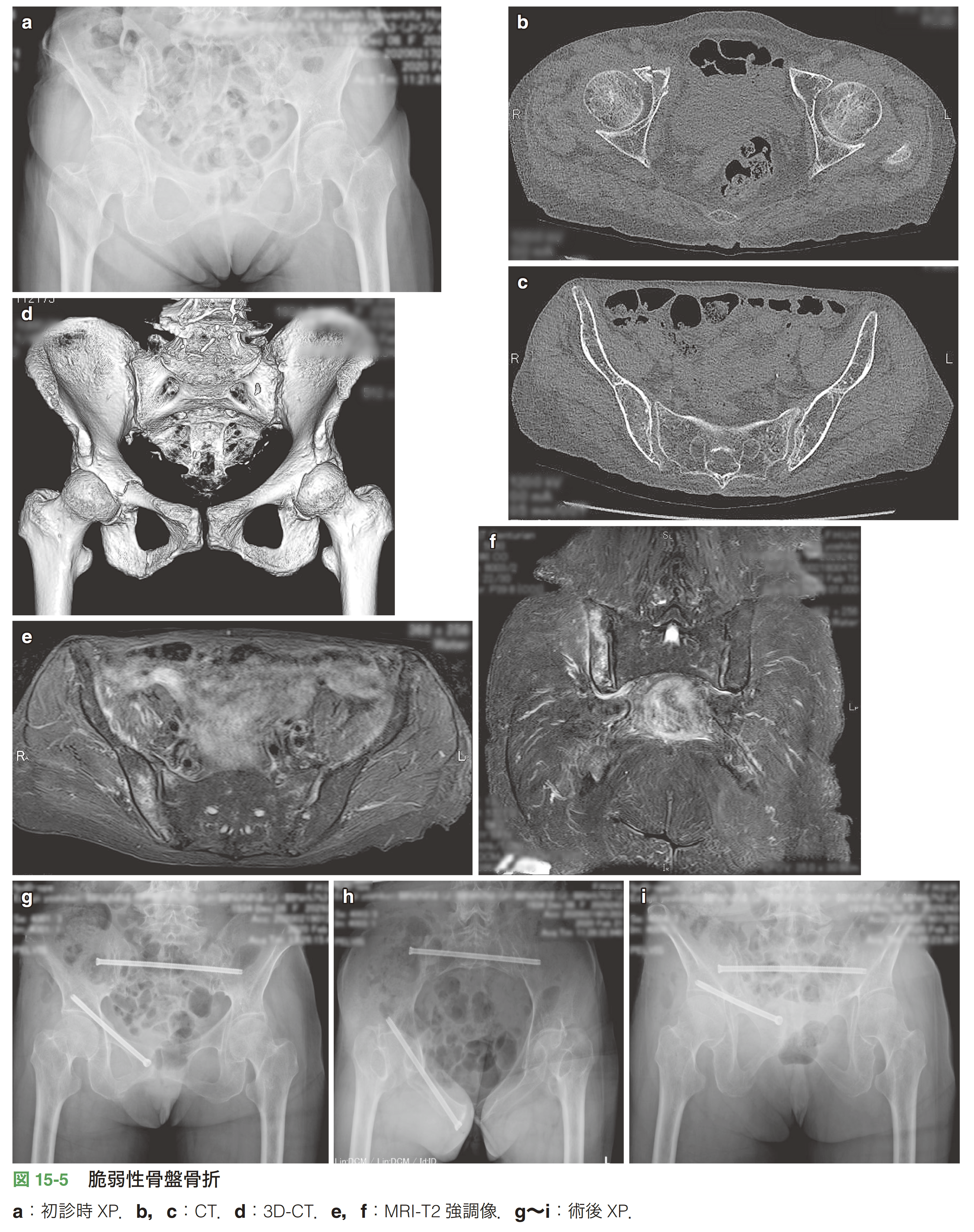

- □ 脆弱性骨盤骨折は単純X線だけでは診断できないことが多々あり,CTでの検索が望ましいが,転位のない脆弱性骨盤骨折はCTでも診断できず,MRIや骨シンチグラフィで初めて診断できることもある(図15-5 e,f).特に単純X線やCTで恥坐骨骨折を認める場合は7~8割の症例で仙骨骨折や仙腸関節近傍の骨折を認めるとされており,MRIでようやく後方の骨折が証明されることもある.

- □ 治療は骨盤骨折に準ずるが,本骨折が念頭にないと診断が遅れ,結果として転位したり偽関節となったりすることもあり,手術治療を要することもある.

- □ RommensやWagnerらは,Rommens分類Type Ⅱ以下は保存療法にて改善がないときに手術療法を考慮するとしており,Type Ⅲ以上で手術適応としている.しかしながらType Ⅱ以下の保存療法に対しての明確な提示はない.リハビリテーション治療に関しては安静や免荷の制限なく,たとえ仙骨骨折を認めていても転位がない(Type Ⅱ以下の)症例であれば早期より荷重訓練開始としている.そして1週間以上安静にしていても疼痛が改善しない場合は,手術療法を選択して早期離床を目指す.

①症例:XP,CT,MRI

- □ 86歳女性,来院時は恥骨骨折しかわからなかった(図15-5 a).骨盤後方も痛がったため,CTで精査をしたが,恥骨骨折は明瞭であるも仙骨骨折は認めず,骨折線もはっきりしなかった(同 b~d).しかしMRIで仙骨の骨折を認めた(同 e,f).安静でも疼痛が改善せず離床が進まないため,手術を施行し(同 g~i),術翌日より全荷重歩行を許可した.

参考文献

1)Yoshimura N,Muraki S,Oka H, et al:Cohort profile: research on Osteoarthritis/Osteoporosis Against Disability study.Int J Epidemiol 39:988-995,2010(PMID: 19749026

2)Yoshimura N,Muraki S,Oka H, et al:Prevalence of knee osteoarthritis, lumbar spondylosis, and osteoporosis in Japanese men and women: the research on osteoarthritis/osteoporosis against disability study.J Bone Miner Metab 27:620-628,2009(PMID: 19568689)

3)吉田 徹,他:高齢者脊椎圧迫骨折の保存療法-早期診断と経過予測.骨・関節・靱帯 18:395-401,2005

4)Rommens PM, Hofmann A:Comprehensive classification of fragility fractures of the pelvic ring: Recommendations for surgical treatment.Injury 44:1733-1744,2013(PMID: 23871193)

救急整形外傷学

救急科専門医と整形外科専門医のダブルボードを持つ著者による成書

<内容紹介>救急科専門医と整形外科専門医のダブルボードを持つ著者による「救急整形外傷学」の成書。研修医・若手医師から絶大な支持を集めている『救急整形外傷レジデントマニュアル』の内容をより詳細に記載し、エビデンスも豊富に提示した。「初療を担当する救急医は整形外科の根治手術までも見据えて評価・治療を行っていくべき」との著者の考えに基づき、そのための最低限の治療方針や考え方、思考回路を解説した。

目次はこちらから

関連書籍

タグキーワード

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

寄稿 2025.11.11

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。