「ひとりにしない」伴走型支援

対談・座談会 石上 雄一郎,奥田 知志

2025.02.11 医学界新聞:第3570号より

身寄りがなかったり家族と疎遠だったりする患者は,医療的なケアだけで人生が幸せになるでしょうか。2024年に孤独・孤立対策推進法が施行され,誰ひとり取り残さず,人と人が相互に支え合いつながる社会へと進み始めています。ホームレス支援をはじめとした「ひとりにしない支援」を30年以上行ってきた奥田氏と,社会福祉士の資格を取得し医療と福祉をつなぐことの重要性を訴える石上氏が,高齢化が進みますます孤独・孤立状態の患者が増える未来を見据えて,医療者に求められるマインドと患者へのかかわり方を話し合いました。

自己責任論の強まりと,困窮・孤立が深刻化している

石上 患者と接する中で「これ以上,家族に迷惑をかけたくない」といった言葉を多く聞きます。こうした発言の背景には家族が遠方に住んでいたり,独居患者が増えていたりすることがあると想像しています。また,「他人に迷惑を掛けたくない。子供がなんとかするから大丈夫」と公的な社会福祉サービスを利用することもなく,自分で問題を抱え込まれる方も多いです。

奥田 家族の負担を気遣うことはある意味この国の文化ですので悪くはないと思いますが,自己責任論が強くなりすぎて「助けて」と言えない社会になってきていることは私も危惧しています。葬儀一つをとっても,家族に金銭的迷惑をかけないように終身保険などをかける人が増えてきました。看取りや弔いは家族や周りの役目だったのですが,それさえ自分で責任を取らなければと思う現状があるように思います。私は牧師でもあるので,死は次の命に引き継がれていくもので,そこまで気にしすぎる必要はないと考えています。

当然,人はひとりでは生きていけません。しかし,自己責任論の高まりの中で社会的孤立の問題が深刻化しています。

諦めずつながり続ける「伴走型支援」

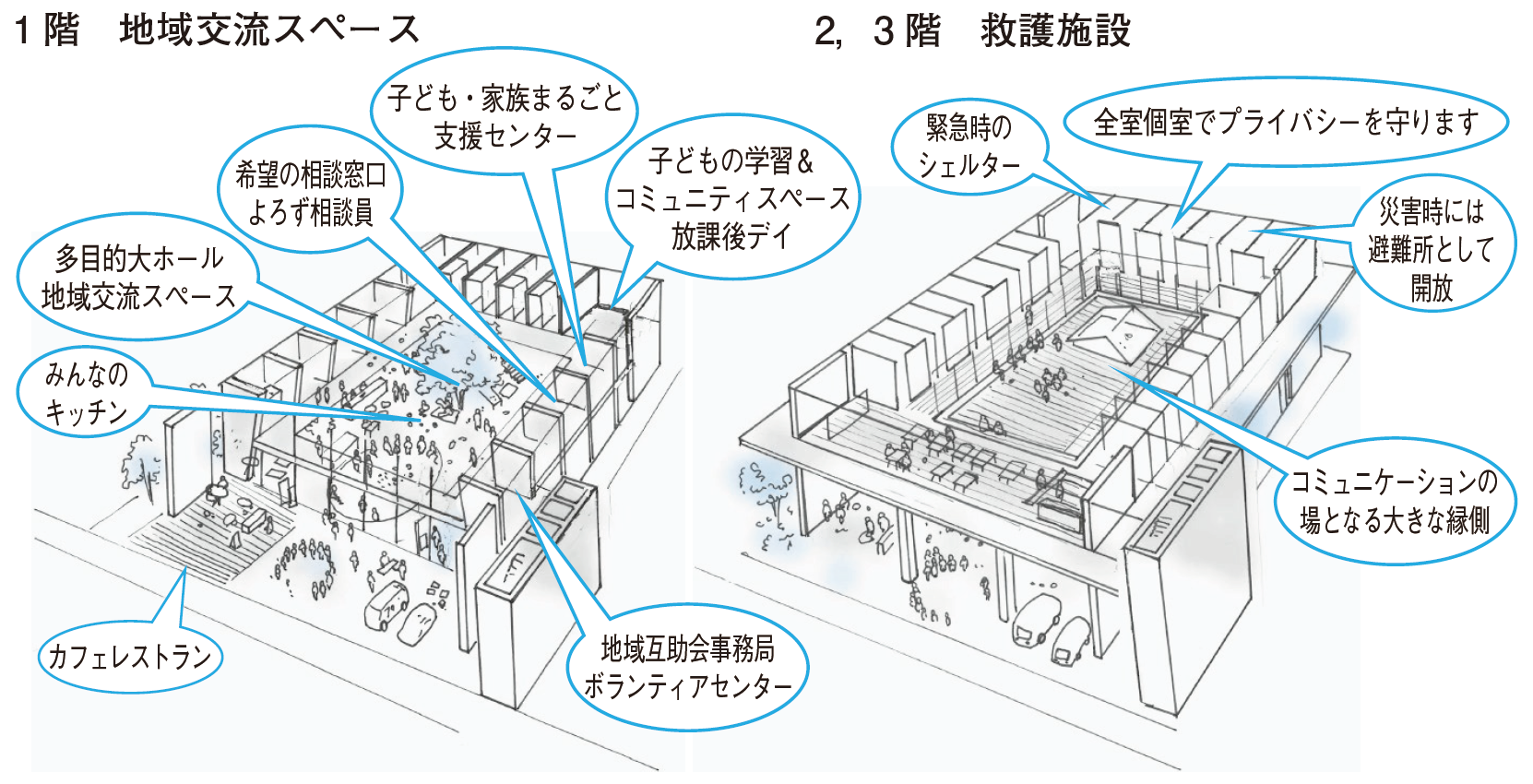

石上 奥田さんが理事長を務めるNPO法人抱樸が30年以上続けてこられた経済的に困窮する方への炊き出し活動,居住支援,就労支援のほか,失われつつある家族機能を社会的な仕組みに変えるべく「希望のまち(MEMO)」として大きな家族のようなまちをつくる活動をみて,これぞソーシャルワークだと思っていました。奥田さんの考える家族機能とはどういったものなのでしょうか。

奥田 家族機能は「気づきとつなぎ」だと考えています。医学においても早期発見・治療は大事ですよね。日常的に一緒にいるからこそ変化に気づき医療につなげられるのです。そういった変化に気づきつないでくれる。そんな家族機能を持ったまちとして「希望のまち」プロジェクトに着手しました。「希望のまち」では他にも,まち全体で子どもを育てることと,「助けて」と言えるまちをめざしています。

石上 「助けて」と言えなかった方とも諦めずに対話を重ね,信頼関係を築き自立へとつなげていると聞きました。どのようなかかわり方をしているのかお聞きしたかったです。

奥田 意識しているのは「問題解決型支援」でなく,「伴走型支援」であることです。解決できる問題は解決するけれども,ひとりにせず「つながること」に目的を置くのが伴走型です。それは従来の制度活用の支援に加え,人と人が向かい合う支援の形です。希死念慮の強い方に「死んだら駄目」「命は大事」と訴えるよりも,「私はあなたに生きてほしい」と「私」を主語に話かけます。そういう人の存在が大事であって,たとえ問題を解決できなくても,何度も訪ねて「あなたのことを気にかけていますよ」というメッセージを送り続けています。

石上 医師は基本的には,病気という問題を治す,問題解決思考です。しかし,問題が解決しない場合も数多くあります。そうした時に問題が解決しなくても,諦めず「つながる」ことを目的に置く伴走型支援の考え方には気づかされることが多いです。

奥田 今まで3800人ぐらいの路上生活者の自立を支援してきました。重要なのは「自立したい」という気になるかどうかです。解決策を提示しても,「その気」になっていないと意味がない。ただ,時に人は「生きよう」という「内発的な動機」が失せる日を迎えます。自分のことを諦める日がある。そんな時「自分のことを諦めないでいてくれる人がいるかどうか」が勝負になります。社会的に孤立が進む中そうした「外発的な動機」が脆弱化しています。無理に解決してやろうとせず「付き合う」というスタンスで向かい合う。解決を焦るとお互いしんどくなってしまいます。

患者と共有する問題の答えは,患者との間にある

石上 おっしゃる通りです。治す・助けるという,支援者の上から目線があると支援を受けたくないという方もいます。私は治療や支援がうまくいかないときにはマインドセットを切り替えることが大事だと考えています。伴走型支援の考え方を患者とのかかわりで応用するためのヒントがあれば教えてください。

奥田 伴走型支援では,解決策や答えは「互いの間」,つまり関係の中に生まれると考えます。支援の歴史をたどるとパターナリズム(父権主義)から始まり,その後当事者の主体に重点が置かれるようになります。本人同意やセカンドオピニオンが重視され,自己決定する。しかし実は,この自己決定にも課題はあります。そもそも専門的知識がないのに選択しなければならないのはしんどいと思うのです。

石上 その通りです。心肺蘇生,透析,人工呼吸器といった選択肢をレストランのメニューのように提示し,そのメリット・デメリットを詳しく説明します。しかし,ほとんどの人はその意味がわかりません。そして結局「何が一番良いのですか?」と医療者は尋ねられます。

奥田 特に孤立状態にある人は自己認識が難しい場合が多い。自分を知るには他者が必要です。必要とされているのは,一緒に悩んでくれる人の存在です。「相談」も大事ですが,時に「対話」が重要にな...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

石上 雄一郎(いしがみ・ゆういちろう)氏 飯塚病院連携医療・緩和ケア科

2012年滋賀医大を卒業後,杉田玄白記念公立小浜病院で初期研修。14年東京ベイ・浦安市川医療センター救急科後期研修プログラム,同院救急科を経て救急と緩和ケアの統合をめざし,19年より現職。日本救急医学会救急科専門医,日本老年医学会老年科専門医,社会福祉士,公認心理師。弊紙連載『めざせ「ソーシャルナース」! 社会的入院を看護する』(2023年5月~24年12月,全20回)を執筆した。

奥田 知志(おくだ・ともし)氏 NPO法人抱樸 理事長 / 牧師

大学生のときに釜ケ崎(大阪府西成区)で日雇い労働者支援活動に参加したのをきっかけにホームレス支援を始める。1990年より東八幡キリスト教会に牧師として赴任後もホームレス支援を続け,2000年にNPO法人北九州ホームレス支援機構(現・抱樸)を設立し理事長に就任する。これまでにおよそ3800人以上のホームレスの人々の自立を支援。健和会大手町病院の外部倫理委員も務める。2003年九大大学院国際比較文化研究所博士後期課程を単位取得退学。牧師。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。