小児緩和ケア診療加算の新設から考える

こどもたちに緩和ケアを届けるために大切なこと

寄稿 余谷暢之

2024.07.09 医学界新聞(通常号):第3563号より

小児医療の発展とともに,これまで根治が難しかった疾患に対する治療の選択肢が増えています。それに伴い,慢性的に医療を必要としながら生活するこどもが増加しました。例えば,2021年時点で在宅医療的ケア児の数は2万180人であり,これは15年前の2倍近くに当たります。中でも人工呼吸を必要とするこどもの数は5214人に上り,これは15年前と比べて約10倍に相当します。こうした変化を背景に,穏やかに過ごすことを支える緩和ケアの役割は,小児医療の中でますます大きくなってきています。

小児緩和ケア診療加算の新設

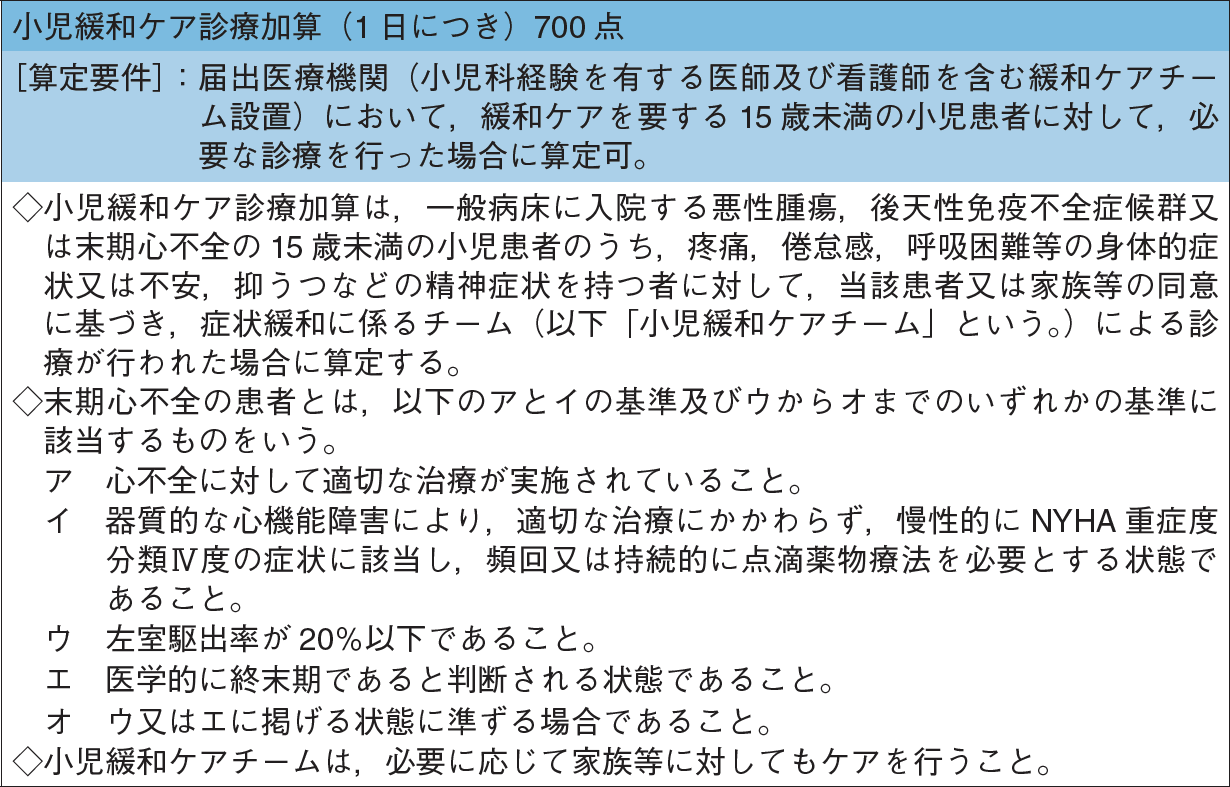

そういった社会状況の中で,令和6年度の診療報酬改定では小児緩和ケア診療加算が新設されました。その算定基準をまとめています(表)。加算のポイントは以下です。

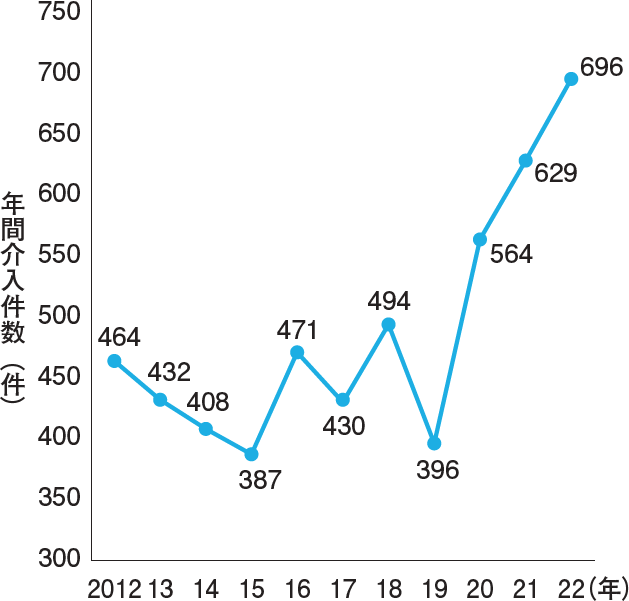

1つ目は,緩和ケアチームは「小児科経験を有する医師及び看護師を含む」ものとされたことです。わが国の緩和ケアチームの多くは成人を対象としているため,小児患者の診療はややハードルが高いかもしれません。そのハードルを少しでも下げられるように,日本緩和医療学会は2021年に『緩和ケアチームが小児患者にかかわるためのハンドブック』を作成しました。その中には,小児領域の文化ともいうべき特殊性や,こどもへのかかわり方における工夫などが記載されています。こうした活動のおかげか,小児がん患者に対する緩和ケアチームの介入件数はここ数年で1.5倍に増加しており(図),小児領域特有の文化を知ることが介入のハードルを下げている可能性が示唆されています。今回の小児緩和ケア診療加算の中で求められている「小児科経験を有する医師及び看護師」がチームに加わることは小児領域特有の文化の理解につながり,今後ますます介入がしやすくなるのではないかと期待しています。

2つ目は,末期心不全に関する基準の明記です。これまでは緩和ケア診療加算の中に小児患者も含まれていたことで,小児特有の疾患に対して加算が算定できないジレンマがありました。末期心不全も2018年に緩和ケア診療加算の対象疾患となりましたが,その基準は成人の心不全を想定して作られていたため,先天性心疾患がほとんどである小児患者は適応にならないことが多いのが実際でした。今回の改定では,小児緩和ケア診療加算の中の末期心不全の基準は成人の基準と異なるものとなっており,小児の先天性心疾患患者でも一部の患...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

余谷 暢之(よたに・のぶゆき)氏 国立成育医療研究センター総合診療部緩和ケア科 診療部長

2004年大阪市大医学部卒。初期臨床研修修了後,06年から国立成育医療センター(当時)で小児科専門研修を行い,その後スタッフとして救急,総合診療に従事。14年より神戸大病院の緩和ケアチームにて成人の緩和ケア診療に携わる。同年大阪市大大学院博士課程修了(公衆衛生学)。17年より現職。著書に『小児緩和ケア――こどもたちに緩和ケアを届けるために大切にしたいこと』(医学書院)。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

取材記事 2026.02.10

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。