看護する姿からカリキュラムを「逆向き設計」する

対談・座談会 糸賀暢子,西岡加名恵

2024.04.09 医学界新聞:第3560号より

看護教育の目的は,手技の習得や基礎的能力を養成することではなく,“看護ができる人を育てる”ことである――。コンピテンシー(行動特性)に基づいた教育評価への偏重に警鐘を鳴らす糸賀暢子氏は,教育学研究者の西岡加名恵氏と『看護教育のための自己点検・評価・改善――現場発のカリキュラム・マネジメント』(医学書院)を上梓した。臨床で看護する姿から逆算したパフォーマンス評価とルーブリックの活用が広がりつつあるいま,未来志向の看護基礎教育の発展のため,両氏が議論を交わした。

糸賀 西岡先生とは2013年に,ある研修会に共に講師として招聘されたことが初めの出会いです。学生のために真に評価すべきことが評価できていないと問い続け改善してきたことが西岡先生の目に留まり,それ以降,さまざまな相談に乗っていただいています。

西岡 私は教育学の研究者で,主に小中高等学校の教員と連携しつつ,パフォーマンス課題やポートフォリオ評価法をカリキュラム改善にどうつなげていけば良いのかを研究しています。理論的には「逆向き設計」論(MEMO)に依拠しており,この理論を提唱したウィギンズとマクタイによる『理解をもたらすカリキュラム設計』1)の翻訳に携わるほか,彼ら主催のワークショップにも参加しました。それでも,糸賀先生があじさい看護福祉専門学校(現・中部国際医療学院)で実践されていたカリキュラムを知ったときは,これこそ真の「逆向き設計」だと心打たれました。どきどきしながら,お声掛けしたことを今でも覚えています。

MEMO 「逆向き設計」論

1998年に教育学者のG.ウィギンズとJ.マクタイが提唱。単元開発や長期的な指導計画を立てる際に,①「求められている結果(目標)」の明確化,②「承認できる証拠(評価方法)」の決定,③「求められている結果」と「承認できる証拠」に対応できる「学習経験と指導」を計画するという3つの段階を踏み,最終的にこれら3つを対応させることを重視した理論である。

段階①の特徴:教育によって最終的にもたらされる「結果」(学習者をどのような姿に育てたいか)をイメージし,そこからさかのぼって指導計画を立てる。さまざまな目標の「網羅」をめざすのではなく,長期的な視点から目標の軽重を検討し,学生たちが「看破」すべき重点目標を明確にする。

段階②の特徴:「指導後」に考えられがちな評価方法を「指導前」に明確にする。パフォーマンス課題を含むさまざまな評価方法を組み合わせて用い,学習者がどのような姿に育てば目標が達成できたと言えるかを明確にした上で実践に取り組む。

“看護ができる人を育てる”から逆算する

西岡 一般に学校現場で「逆向き設計」論に基づくカリキュラム改善に取り組む場合,個々の単元開発が中心になりがちです。一方,糸賀先生は「看護現場に学生を送り出す」ことから逆算してカリキュラム設計をされていました。そうした設計を行うようになったきっかけを教えてください。

糸賀 単位互換提携をするオーストラリアの大学から先生方が実習見学に来られた際,教員と学生がナースステーションに座って記録の指導を受けていたのを見て,「実習は看護を実践する場なのに,なぜ教員は記録の指導をしているのですか」と言われたことがきっかけです。カリキュラム改善前は,情報が取れているか,看護計画が立てられているか,病態関連図が書けるかといったことで教員は評価しており,これらを習得することが教育の目的になっていました。しかし本来の看護教育の目的は,手技の習得や基礎的能力を養成することではなく,知識や技能,経験を総動員して,自分ができる最善を尽くした“看護ができる人”を育てることです。オーストラリアの先生方からの一言で,考えを改めさせられました。

西岡 基礎を積み上げればいつか役に立つという考えから,手段の習得が目的になってしまうことは一般の学校教育でもよく見られます。バスケットボールの試合に勝ちたいのに,試合形式の練習をさせずにドリブルやパスの基礎練習ばかりしているようなものです。下手でも良いから試合をすることで,ドリブルやパスの必要性を感じてもらうという発想の転換が必要です。もちろんさまざまなスキルを持つに越したことはありませんが,スキルの総和が必ずしもパフォーマンスに直結するわけではありません。

糸賀 おっしゃる通りです。手段の習得が目的になってしまっている背景には,行動主義が根付いていることもあるのではと考えています。私が行動主義的,項目主義的な教育から脱却しようと思ったもう一つのきっかけに,佐伯胖氏のインタビュー記事『看護教育への警鐘――いまこそ行動主義的な教育体制からの脱皮を』2)があります。「行動主義は理論的に破綻していることがアメリカでは1970年代より示されているのに,どうして日本の看護教育はまだ行動主義が盛んなのか」と2008年の時点でおっしゃっていました。しかし,いまだに看護教育ではその傾向が残っているのです。2018年に公表された「看護学士課程教育におけるコアコンピテンシーと卒業時到達目標」3)では,6群25項目のコアコンピテンシーが設定され,それぞれのコアコンピテンシーに対する卒業時の到達目標は合計すると66項目,教育内容の大項目は75項目もあります。教員がその全てを覚え,カリキュラムに反映できているのかと疑問を抱いています。一般教育におけるコンピテンシーの設定とは少し違いますよね。

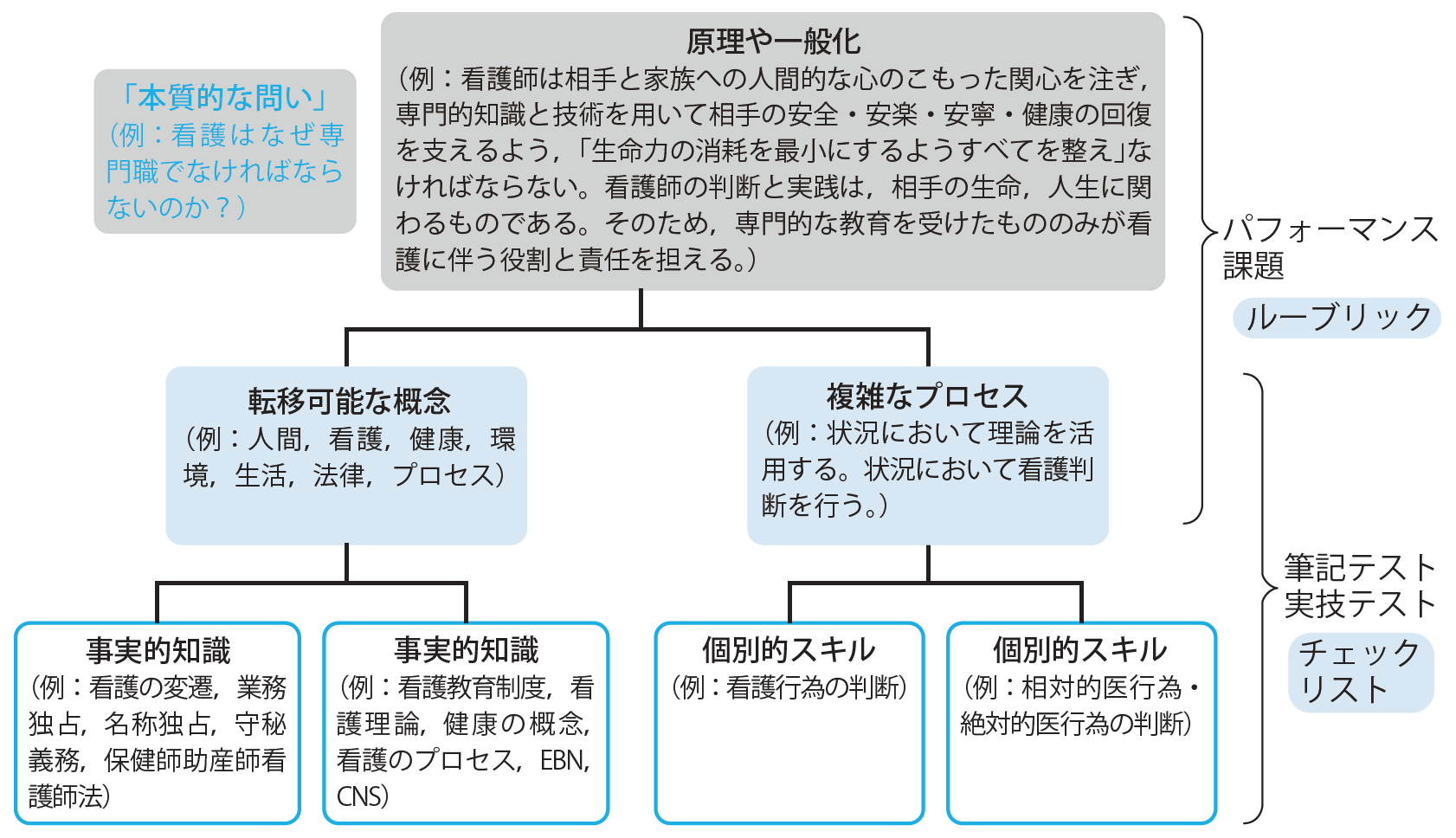

西岡 はい。看護教育はコンピテンシーがとても細かくとらえられているとの印象を持っています。「逆向き設計」論では教育目標を整理するときに,①「本質的な問い」に対して永続的に理解すべき原理や一般化,②転移可能な概念と複雑なプロセス,③事実的知識と個別的スキルの3層構造で考えます(図1)4)。一般の学校教育でもまだまだ構造化されていない部分があるものの,看護教育でも十分な構造化がなされていないように見えます。

糸賀 いまだに教員研修では行動目標を細かく提示して評価計画を立てています。コンピテンシーや想像力,コミュニケーション力といった「〇〇力」の涵養を直接的な教育目標に立てがちですが,そうした傾向は思考の型はめによ...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

糸賀 暢子(いとが・ようこ)氏 中部国際医療学院 学校長

看護専門学校を経て看護師免許取得。2001年名城大大学院修了。修士(法学)。1999年に中学社会科専修,高校公民専修,2001年に高校地理歴史1種教員免許を取得する。厚労省看護研修研究センター幹部看護教員養成課程修了後,05年より現職。専門領域は精神看護学。著書に『看護教育のための自己点検・評価・改善――現場発のカリキュラム・マネジメント』『看護教育のためのパフォーマンス評価――ルーブリック作成からカリキュラム設計へ』(いずれも医学書院)。

西岡 加名恵(にしおか・かなえ)氏 京都大学大学院教育学研究科 教授

1995年京大教育学部卒業後,97年同大大学院教育学研究科修士課程修了。98年英バーミンガム大にてPh.D.(Ed)を取得する。帰国後は鳴門教育大講師を経て,2004年京大大学院教育学研究科助教授に着任し,17年より現職。『教科と総合学習のカリキュラム設計――パフォーマンス評価をどう活かすか』(図書文化社),『看護教育のための自己点検・評価・改善――現場発のカリキュラム・マネジメント』(医学書院)ほか著書多数。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

取材記事 2026.02.10

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。