重症患者リハビリテーション診療ガイドライン2023

多職種によって作成されたチーム医療のためのガイドライン

寄稿 卯野木健

2024.03.18 週刊医学界新聞(通常号):第3558号より

日本語版重症患者リハビリテーション診療ガイドライン2023(J-ReCIP2023)1)は,2023年12月に日本集中治療医学会によって刊行された。ガイドライン作成メンバーは多職種にわたり,多い順に理学療法士,医師,看護師,作業療法士,薬剤師という構成であった。ちなみに委員長である私は看護師である。チーム医療が重要視される現在,J-ReCIP2023はまさに多職種によって作成された,意義深い診療ガイドラインと言える。多くの職種のプロフェッショナリズムを診療ガイドラインに含めることで,リハビリテーションという多職種連携なしには成り立たない行為のより良い診療ガイドラインが作成されたと考える。

作成の歴史を少々振り返ると,日本集中治療医学会は,2017年に「集中治療における早期リハビリテーション――根拠に基づくエキスパートコンセンサス」2)を刊行し,集中治療現場における早期からのリハビリテーションを推進してきた。後継とも言えるJ-ReCIP2023は,GRADEシステムを採用した診療ガイドラインとして成長した。私の知る中で,重症患者のリハビリテーションに特化し,GRADEを用いた診療ガイドラインは,J-ReCIP2023以外にはない。

ガイドライン作成の流れ

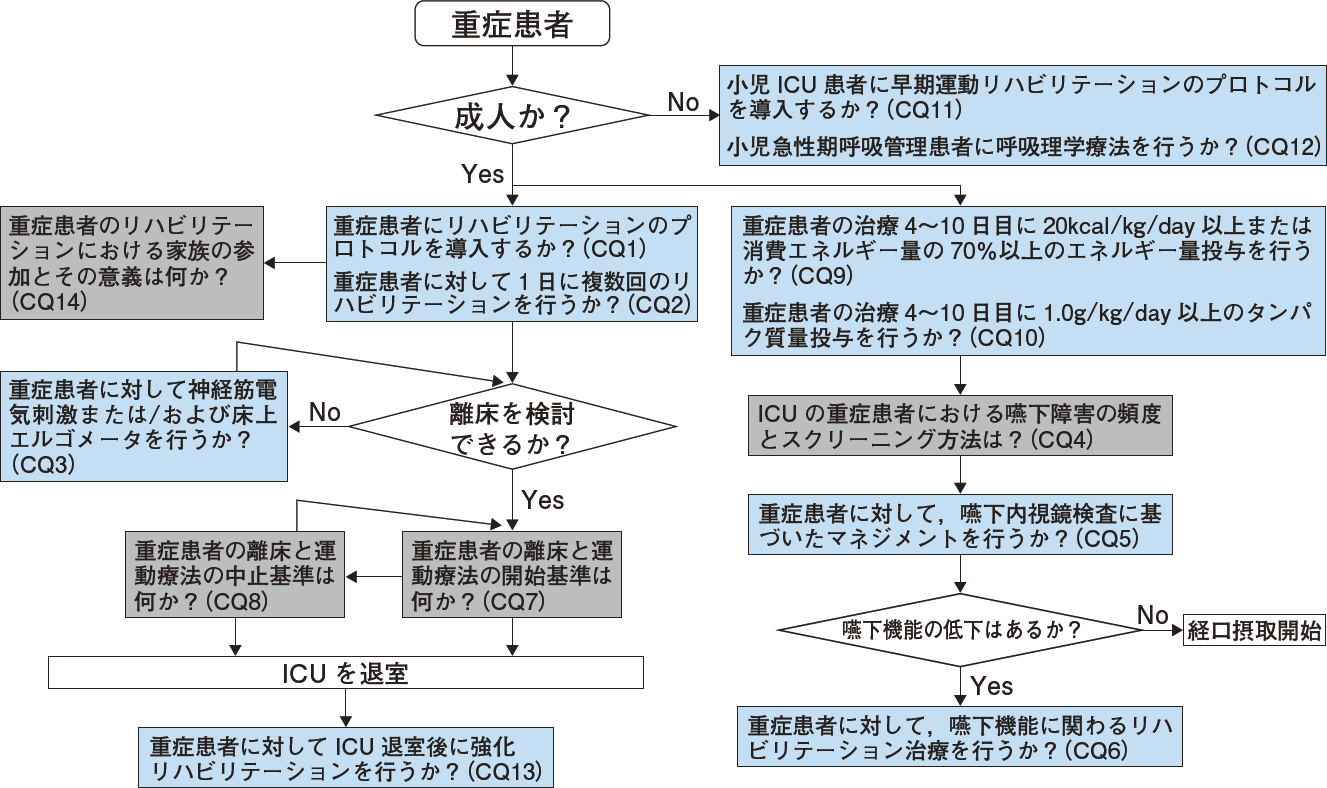

ガイドライン作成委員によるブレインストーミングを経て,J-ReCIP2023で重要臨床領域として挙げたものは,以下の8項目である。

● ICUでの運動療法

● 神経筋電気刺激/床上エルゴメータ

● 嚥下機能に関するリハビリテーション

● 離床に関する基準

● 栄養療法とリハビリテーション

● 小児のリハビリテーション

● ICU退室後のリハビリテーション

● 家族面会・家族のリハビリテーション参加

本ガイドラインには「集中治療における早期リハビリテーション――根拠に基づくエキスパートコンセンサス」2)に含まれていなかった,嚥下機能,小児のリハビリテーションが新たに加わった。委員会およびワーキング・グループでは,多職種による議論の上,これらの8項目からそれぞれ1~3個のクリニカル・クエスチョン(CQ)を作成,また,臨床疑問の定式化の方法であるPICO(patient,intervention,comparison,outcome)を作成した。結果,4つの背景疑問,10の前景疑問が挙げられ,これを元に診療フローチャートを作成した (図)。前景疑問に関しては,システマティック・レビューを行い,GRADEに沿って各ワーキング・グループで作業が行われた。投票権のある委員はシステマティック・レビューに基本的に介入せず,公正さに配慮した。また,今回は,初の重症患者リハビリテーション診療ガイドラインということもあり,包含する研究は基本的に無作為化比較試験とし,診断精度研究やネットワーク・メタ・アナリシスは委員会の許可を必要とすることとした。

青色は前景疑問(foreground question, FQ)を,グレーは背景疑問(background question, BQ)を示す。

他にも,作成に当たりワーキング・グループ以外に,アカデミック推進班を設置した。アカデミック推進班は,各ワーキング・グループを担当し,作業に必要な情報,アドバイスを行った。特に議論が誤った方向に向かった時にその修正を行い,また,議論が行き詰ま...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

卯野木 健(うのき・たけし)氏 札幌市立大学看護学部成人看護学(急性期)教授

千葉大看護学部卒業後,聖路加国際病院救命センターに勤務。在職中に筑波大博士課程人間総合科学研究科で博士号取得。米ヴァージニア州立大看護学部博士研究員,聖路加看護大准教授,筑波大附属病院ICU看護師長を経て現職。日本集中治療医学会重症患者リハビリテーション診療ガイドライン2023作成委員長。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。