FAQ

押さえておきたい病棟での急変時対応のポイント

寄稿 増山純二

2023.12.11 週刊医学界新聞(看護号):第3545号より

病院には手術などの治療や検査目的で入院している患者や,外来へ通院している患者がいます。患者はいつ,どこで,どのような形で急変するかわかりません。患者が急変した場合は,通常の看護実践から「救急看護」モードへ切り替える必要があります。そこで今回は,いくつかの質問に答えながら患者急変時の思考を整理していきます。

FAQ 1

患者が急変しているかはどのように判断すれば良いですか。

看護師が患者の急変を認知することから患者急変対応は開始されます。急変とは予期し得ない病態の急激な変化であり,迅速な対応が必要とされる状態です。「心停止・呼吸停止や高度意識障害,重度ショックなど,遅延なく適切な介入がなければ生命危機に陥る病態」1)と定義している文献もあります。

患者の体調の変化やバイタルサインの異常時に重要なのは,急変しているのか,していないのかの判断ではなく,緊急度の判断です。患者の訴えや,いつもと様子が違うことに気づいた場合は,まず緊急度の判断を行います。緊急度が高ければ,すぐに医師へ連絡する必要がありますし,低ければそのまま様子を観察,もしくは事前の医師の指示書に基づいて介入していく対応となります。緊急度や重症度に幅があるため,いつもの状態と違う時点で,「急変」と言って良いかもしれません。

緊急度を判断するには,患者急変時の病態変化をとらえることが大切です。患者は,①症状が出現した状態から病態が悪化していき(生理学的徴候,バイタルサインは正常),②呼吸不全や循環不全,もしくは脳神経障害に陥り(生理学的徴候の異常),何も介入がなければ③心肺停止となります。緊急度が高いほど死亡・機能障害に至るまでの速度が速く,時間的猶予がないことを意味します。緊急度は③→②→①の順番に高く,患者の体調の変化に気づいた時に,どの段階にあるかをアセスメントすることで緊急度の判断ができます。救命するためには②の状態を見逃さず,③の心肺停止に至る前に対応しなければなりません。③の状態に近づくと生理学的異常(呼吸数,酸素飽和度,心拍数,収縮期血圧,意識レベル,体温)の数が増え,心肺停止に陥る可能性が高まります。また,生理学的異常の数が増加すると,死亡率が上昇するという報告もあります2)。②の状態をできるだけ症状が軽いうちに発見し,迅速に対応することが重要です。

Answer

急変は緊急度や重症度に幅があるため,「いつもの状態と違う」時点で「急変」ととらえられます。患者の体調の変化に気づいた際は,急変しているかどうかを判断するのではなく,①②③の病態を推論し緊急度の判断を行うことが重要です。

FAQ 2

患者急変時,どのような観察をどの順番で行うと良いか教えてください。

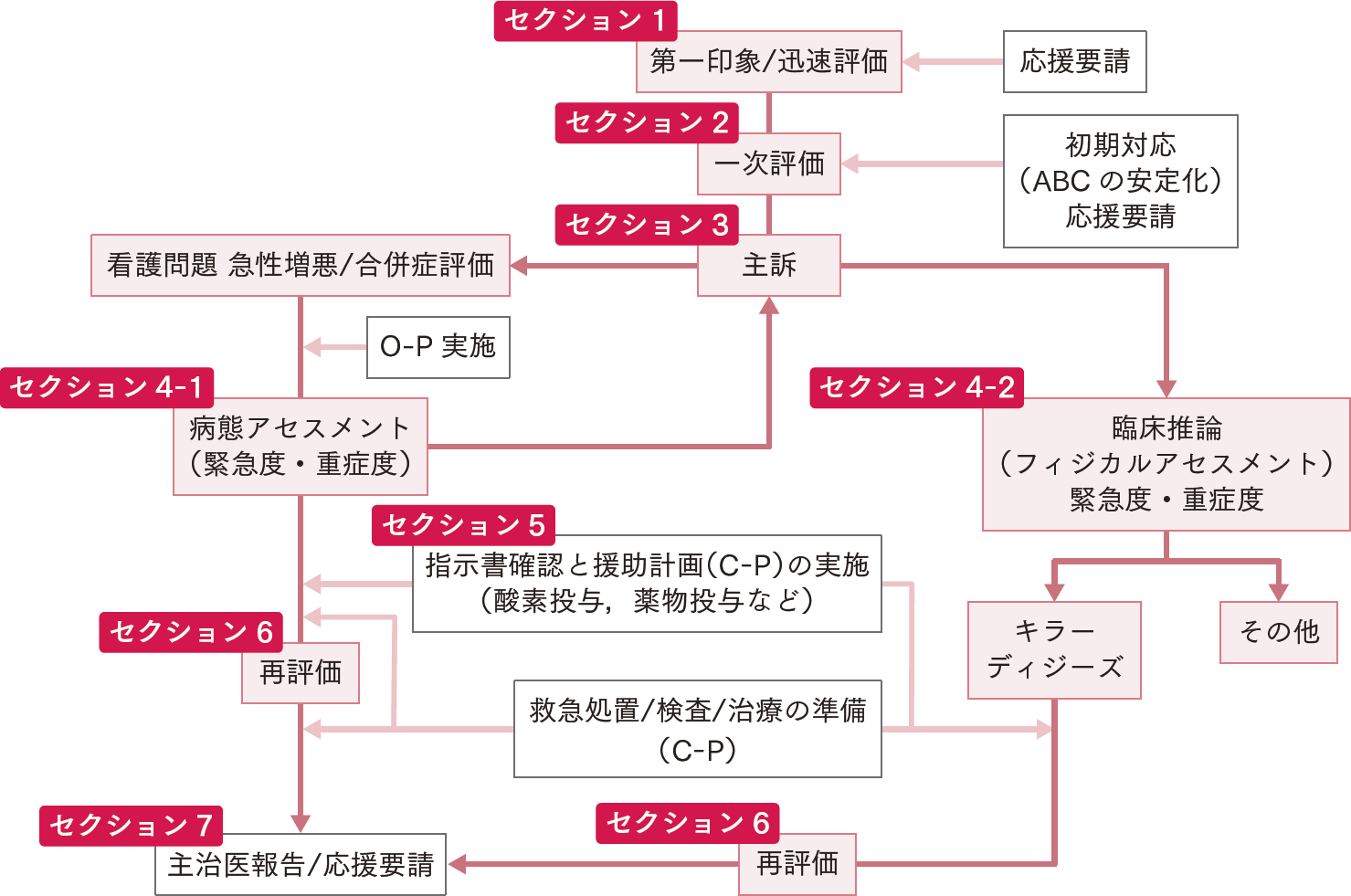

患者急変時の観察の目的は,緊急度の判断であり,緊急度の高い③→②→①の順番で観察をする必要があります。具体的なアプローチのフローを示したのが図です。

第一印象/迅速評価(セクション1)では,ぱっと見の重症感を判断します。意識障害,呼吸停止があればコードブルー(院内救急コール)を起動させ心肺蘇生法(cardiopulmonary resuscitation:CPR)を開始します。また,冷や汗をかいている,ボーっとしている,肩で呼吸しているなど,いつもと様子が違うことに気づいたら,すぐに一次評価の観察を行います。

一次評価(セクション2)では,②の病態を見抜き緊急度を判断することを目的にバイタルサイン測定を行います。バイタルサイン測定の...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

増山 純二(ますやま・じゅんじ)氏 令和健康科学大学看護学部看護学科 教授/臨床シミュレーションセンター長

1994年長崎大医療技術短大卒業後,同大病院に勤務。2010年日赤九州国際看護大,15年長崎みなとメディカルセンター。22年より現職。博士(学術)。編著に『急変時,何をみる? どう判断する? 病棟ナースの臨床推論』(医学書院)。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。