MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内

書評

2023.11.20 週刊医学界新聞(通常号):第3542号より

《評者》 海道 利実 聖路加国際病院消化器・一般外科部長

高度技能専門医をめざす肝胆膵外科医はもちろんベテラン外科医にも

消化器外科手術の中でも肝胆膵外科手術は難易度が高い手術が多い。それゆえ,高難度肝胆膵外科手術を日本全国の皆さんに安全かつ安心して受けていただくことを理念として,2011年に日本肝胆膵外科学会高度技能専門医制度が立ち上げられた。その趣旨は,「高難度の手術をより安全かつ確実に行うことができる外科医師を育てる」ことであり,実技評価に基づき,術者とその修練施設を認定するものである。発足後,10余年を経て,2022年7月現在,高度技能専門医497人,修練施設288施設と,多くの高度技能専門医と修練施設が認定された。しかし,本制度は専門医の質を担保するべく,書類と手術ビデオにより厳密に審査が行われるため,合格率は50%前後と外科系基盤学会の専門医合格率(外科専門医合格率約95%,消化器外科専門医合格率約75%)と比べ,狭き門となっている。

そこで,高度技能専門医をめざす肝胆膵外科医や指導的立場の高度技能指導医が知っておくべき外科解剖や基本手技,偶発症に対する対処法,代表的な術式などを解説した公的テキストが本書である。2010年の初版,16年の第2版を経て,今回,大幅に内容を改訂して23年6月に第3版が発刊された。

第3版では,審査する側が気付いた問題点を反映し,より一層申請者のニーズに応え,わかりやすい内容となった。換言すれば,“痒いところに手が届く”指南書と言えよう。その特徴を3つ挙げたい。1点目は,「手術記録の書き方」や「ビデオの上手な撮り方」など,申請者が特に知りたかった具体的なコツを「技術認定取得のための心構え・留意点」として,Ⅰ章に独立させた点である。2点目は,Ⅱ章の「肝胆膵の外科解剖」に,内視鏡外科時代の新たな解剖学的知見であるPAM(precision anatomy for minimally invasive surgery)を肝臓・膵臓それぞれについて追加した点である。3点目は,Ⅴ章の「基本となる高難度手術術式」に加え,Ⅵ章として近年,肝胆膵外科領域でも導入が進んでいる「腹腔鏡下・ロボット支援下肝胆膵手術」を肝切除術,総胆管嚢腫切除,膵頭十二指腸切除術,膵体尾部切除術について詳細に解説している点である。さらに第3版では,文章や図による説明のみでは理解しにくい点について,要所要所に35編のWeb動画を収載している。“百聞は一見に如かず”であり,これらによって,読者の理解が高まることは言うまでもない。

評者は高度技能指導医であり,手術が大好きである。今回,本書を熟読し,Web動画を見ることで,新たな気付きがあり,楽しく清々しい気分になった。高度技能専門医をめざす若き肝胆膵外科医の皆さんはもちろん,ベテラン外科医の皆さんも,本書をお読みいただくことで,より安全かつ質の高い高難度肝胆膵外科手術の遂行が可能になると信じてやまない。ぜひ,ご一読いただきたい。

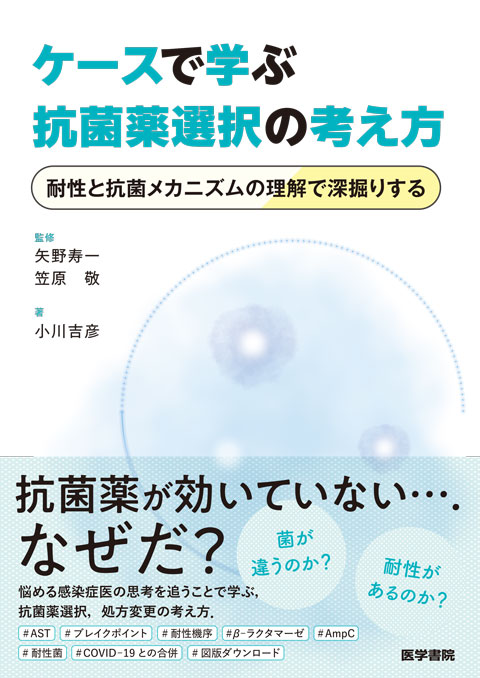

《評者》 林 俊誠 前橋赤十字病院感染症内科部長

感染症診療の「苦手意識」のギャップを埋めてくれる

感染症診療のマニュアル本は持っているし,一般的な感染症はだいたい治療できている。とは言え,もしも耐性菌やそれに対する抗菌薬選択について聞かれたら,スムーズに答えられるほど詳しいわけでもない。いっそ専門書を読んでみたいけど,読める自信もない。見慣れない・聞き慣れない菌は,微生物学の本を読んでもしっくりこない。そんなあなたに,こうしたギャップを乗り越えステップアップするためにおすすめなのが本書である。

第1章は薬剤耐性の総論である。「MICの数字を横読みする」「CEZを使用し続けても,そのMSSAはMRSAにはなりません」など,耐性菌に対する抗菌薬選択に欠かせない...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。

![肝胆膵高難度外科手術[Web動画付] 第3版](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/9616/8662/2775/112068.jpg)