脳卒中リハビリテーションの臨床実践を支援する

金子 唯史氏に聞く

インタビュー 金子唯史

2023.11.20 週刊医学界新聞(通常号):第3542号より

リハビリテーション業界ではエビデンスが重視される一方で,現場ではエビデンスを実臨床に活用できない療法士が多く,必要な情報が必要としている人に十分に届いていない――。こう語るのは脳卒中のリハビリテーションを解説した新刊『脳卒中の機能回復――動画で学ぶ自主トレーニング』(医学書院)を上梓した金子唯史氏である。同氏が代表を務めるSTROKE LABでは,臨床実践の際に押さえておきたいリハビリテーションのTipsをSNSを通じて発信している。Web上に存在する情報は玉石混交な現代において,情報発信を続けるねらいとは。書籍発行の背景や情報発信活動に込めた思いを金子氏に聞いた。

情報のギャップを埋める橋渡し

――まずは書籍『脳卒中の機能回復――動画で学ぶ自主トレーニング』の発行に至った経緯を教えてください。

金子 臨床経験を積み重ねてきた中で,リハビリテーション領域における“情報のギャップ”を感じていました。近年では本領域でもエビデンスが重視され,最先端を走る臨床家や研究者たちが臨床実践の結果を論文にまとめて報告しているものの,そうしたデータを参照し十分に活用できる基礎力の高い療法士が多いとは言えません。

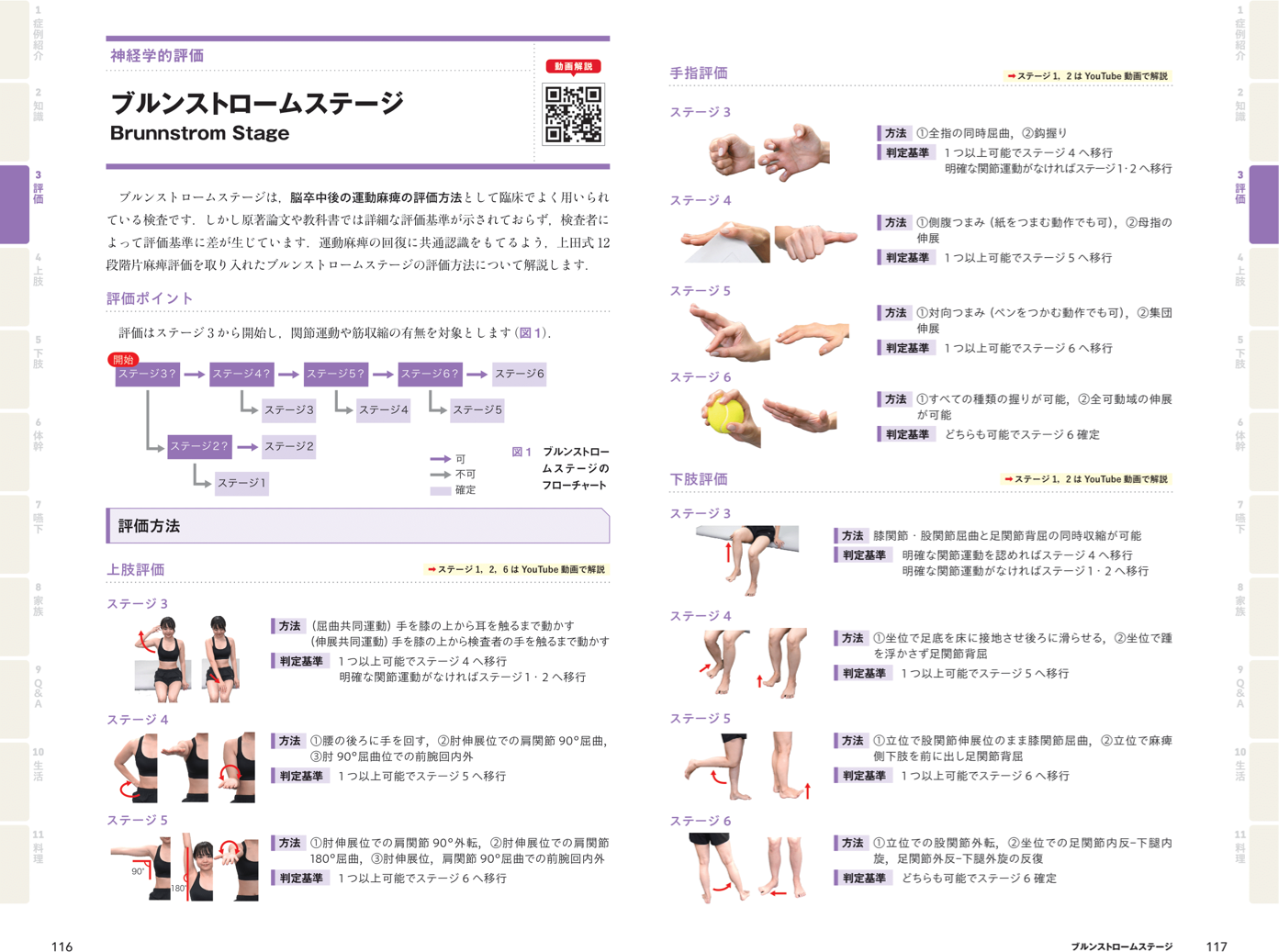

この状況を打破するために,2015年に立ち上げたのがSTROKE LABです。リハビリテーションを行う際に知っておきたい基本的知識をYouTubeやSNS上で発信してきました。情報発信を続ける中で,ブルンストロームステージやFMA(Fugl-Meyer Assessment)などの評価バッテリーの具体的な実施手順や解釈を解説した投稿のビュー数が多いことに気付いたのです。これらは養成課程で必ず習う項目であり,臨床現場では知っていて当たり前とされます。しかし,実際には需要があったのです。この気付きから,現場レベルで本当に必要とされている知見をまとめた書籍の発行に至りました。

――本書では脳卒中の機能評価やリハビリテーションの当事者の自主トレーニング方法などをエビデンスと共に見開き2ページで説明することを基本とし,同ページにはSTROKE LABが運営するYouTubeチャンネルへのQRコードも掲載しています(図)。こうした紙面の構成としたのはなぜでしょう。

金子 現場の療法士や当事者に実践的に使ってほしかったからです。脳卒中のリハビリテーションを総論的に解説した参考書は一定数ありますが,臨床現場での活用が想定された実践書は多くありません。また,例えば外来では当事者一人にかけられる時間は限られており,その中で機能回復を早めるには,自宅等での自主トレーニングも必要です。そこで,自主トレーニングの指導の参考となるようエビデンスと共に紙面と動画でわかりやすく示したかったのです。

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

金子 唯史(かねこ・ただふみ)氏 株式会社STROKE LAB代表取締役社長

2002年に作業療法士免許を取得後,近森リハビリテーション病院に入職。04年から順大附属順天堂医院に勤務する。15年株式会社STROKE LABを設立し,22年より現職。自費リハビリ事業だけでなく若手療法士の教育や登録者計7万人超えのYouTubeチャンネル『STROKE LABニューロリハビリ研究所』『脳リハ.com』などを通した情報発信にも注力する。著書に『脳卒中の動作分析』『脳卒中の機能回復』(いずれも医学書院)など。

X(旧Twitter)ID:@thinkable77

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。