作業療法の曖昧さを引き受ける

対談・座談会 齋藤佑樹,上江洲聖,藤本一博,髙橋香代子

2023.10.16 週刊医学界新聞(通常号):第3537号より

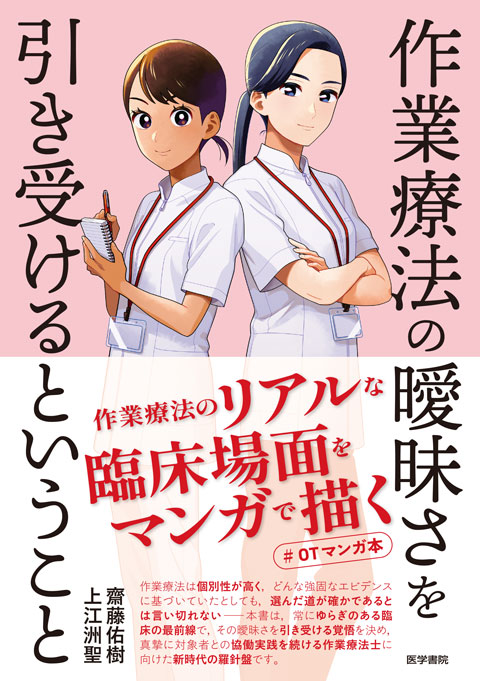

このたび,新刊『作業療法の曖昧さを引き受けるということ』(医学書院)が上梓された。本書は,常にゆらぎのある臨床の最前線で,その曖昧さを引き受ける覚悟を決め,真摯に対象者との協働実践を続ける作業療法士に向けた,齋藤氏と上江洲氏の共著である。

2人の著者と,まさに臨床の最前線で曖昧さを引き受けながら対象者と向き合い続ける藤本氏と米国留学でエビデンスに基づく作業療法を学んだ経験を持つ髙橋氏を迎え,「作業療法の曖昧さ」をどのように解釈し,実践に臨んでいるのかを学ぶ座談会を開催した。

齋藤 作業療法士は,他職種からどんな仕事をしているのかよくわからないと言われることがあります。われわれ作業療法士自身も作業療法の曖昧さを感じる場面を多々経験します。日々曖昧さを引き受けながら臨床で尽力する作業療法士の皆さんを支えるために,上江洲先生と書籍『作業療法の曖昧さを引き受けるということ』を上梓しました。

本日は,臨床現場の最前線で活躍する藤本先生と,米国留学でエビデンスに基づく作業療法を学んだ経験を持つ髙橋先生にも登壇していただき,作業療法の曖昧さをテーマに話を進めていきたいと思います。

全てを定量的に判断できない

齋藤 初めに,作業療法に曖昧さを感じる場面を共有していただけますか。

藤本 養成校では作業療法を実施するための検査法と手順を一通り習い,実習では学校で学んだ通りに検査を実施しました。そのため,「手順通り検査して対象者の機能を回復させることが作業療法だ」との認識で臨床の世界に飛び出したのですが,作業療法には画一的に「これが正解」と言える方法はなく,途中で修正することを前提に計画を立てて進めなければならないという現実に直面しました。設計図のように計画を固めて,作業療法を進めるだけではいけなかったのです。

目の前の対象者に最善の作業療法ができるようさらに勉強しましたが,知れば知るほど作業療法がわからなくなり,その曖昧さを認識するようになりました。

髙橋 作業療法は,アウトカムそのものが曖昧です。私は作業療法にはエンパワメントが大切であり,対象者が健全になるというよりは「これから苦労することもあるけれど,自分自身で生活できそうだ」と感じた時に,作業療法士が手を離せば良いと考えています。

もちろん,機能回復の程度やADLの改善度など,細かく見ていけば定量化できるアウトカムも多数あります。しかし,総合的に対象者がエンパワメントされたかは可視化しにくいため,曖昧という言葉がしっくりきてしまうと感じます。

退院後の生活から目標を設定する

上江洲 髙橋先生のおっしゃる通りで,私もエンパワメントを大切にしています。一方で,作業療法中に対象者をエンパワメントすることが困難な理由の一つに,入院・入所生活の非日常さが挙げられます。入院や入所生活は,住み慣れた地域で大切な活動にかかわりながらの生活とはかけ離れており,自分の取り戻したい生活がイメージしにくいことから,対象者が明確な目標を持ちづらいケースがあると考えています。作業療法士は,退院前に対象者と一緒に自宅を訪れ,自宅で安全に生活できるかを家屋評価することがあります。自宅で大事にしてきた活動に触れて体験することで,対象者自身だけでなくその家族にとっても作業療法の目標が明確となる場合があります。

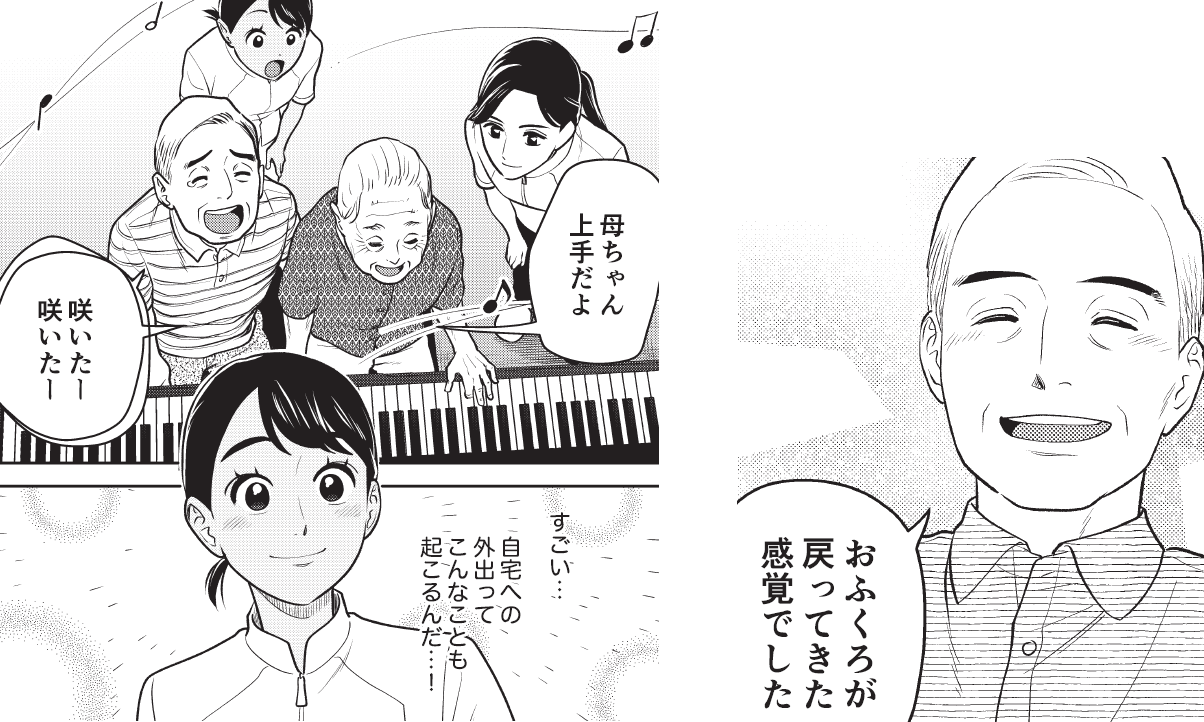

齋藤 書籍『作業療法の曖昧さを引き受けるということ』の中で,骨折した認知症女性が退院前訪問の際にピアノを見つけて童謡の『チューリップ』を弾き語り始めたエピソードがありましたね。

上江洲 そうです。あのエピソードは私の実体験をベースにしているのですが,あの時の状況は音もにおいも質感も,鮮明に覚えています。家族も喜んで「おふくろが戻ってきた感覚でした」と言っていましたね。

藤本 私も主に回復期を担当しているので,そうした経験はよくあります。対象者の自宅へ一緒に入った瞬間に,入院患者としての「患者役割」から,家の主や主婦といった「本来のその人の役割」に戻ることがあります。

齋藤 家族は病棟で過ごす対象者を「障害者」や「患者」として見てしまうことがあるために,私は作業療法室や病棟で作業療法を実施する際にも,対象者が作業している姿をできるだけ家族に見てもらうことを大事にしていました。場所が病院であったとしても,大切な作業にその人がかかわる姿を見てもらうことで,家族も対象者の「その人らしさ」を想起しやすくなるからです。これは私の後輩のエピソードになりますが,ずっと施設入所を希望していた家族が,作業療法室内の和室で茶話会をしている対象者を見て,「あのひとは患者じゃなくて私のお母さんなんだ,家に連れてかえらなきゃ」と認識が変化したことがありました。

対象者の希望との狭間にあるプロフェッショナリズム

齋藤 本書では,主人公が対象者の目標設定に難渋する様子が描かれています。実際,多くの作業療法士が目標設定の難しさに日々直面しています。なぜ目標設定は難しいのでしょうか。

髙橋 作業療法は対象者が本当にその人らしく生きていくことの支援であるが故に,対象者が自分と向き合えていない場合,目標が見いだせないからでしょうか。

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

齋藤 佑樹(さいとう・ゆうき)氏 仙台青葉学院短期大学リハビリテーション学科作業療法学専攻 教授

2000年静岡医療科学専門学校(当時)作業療法学科卒業後,太田綜合病院附属太田熱海病院へ入職する。回復期リハビリテーション病棟や通所リハビリテーション等を経験した後,郡山健康科学専門学校教員等を経て17年より現職。編著に『作業で語る事例報告 第2版』『作業療法の曖昧さを引き受けるということ』(ともに医学書院)ほか。

上江洲 聖(うえず・せい)氏 琉球リハビリテーション学院作業療法学科 学科長代理

2001年沖縄リハビリテーション福祉学院作業療法学科卒業後,沖縄中央病院へ入職する。その後,沖縄赤十字病院,日赤安謝福祉複合施設等を経て,22年より現職。作業療法における目標設定の重要性を伝えるために,作業選択意思決定支援ソフトADOCの開発にも携わる。編集協力に『作業で結ぶマネジメント』,著書に『作業療法の曖昧さを引き受けるということ』(ともに医学書院)ほか。

藤本 一博(ふじもと・かずひろ)氏 茅ヶ崎新北陵病院リハビリテーション科 係長

2000年愛知医療学院作業療法科卒業後,茅ヶ崎新北陵病院へ入職する。06年首都大東京大学院(当時)人間健康科学研究科へ進学。08年に修了後,現在に至る。現在は回復期リハビリテーション病棟に勤務するほか,神奈川県作業療法学会長も務める。

髙橋 香代子(たかはし・かよこ)氏 北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科作業療法学専攻 教授

2002年北里大医療衛生学部リハビリテーション学科卒業後,作業療法の曖昧さに悩み,その悩みを解決することを期待してエビデンスに基づく作業療法(EBOT)を学ぶため米ボストン大へ留学し08年に博士課程を修了する(医科学博士)。帰国後は,北里大学東病院での勤務を経て,12年より現職。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。