病院給食に迫る変革の時

対談・座談会 今村英仁,宮澤靖

2023.07.03 週刊医学界新聞(通常号):第3524号より

多くの病院で給食部門が赤字に陥っている。背景には人件費や給食委託費の高騰,水道光熱費の値上がりに加え,昨今の食材費の上昇が指摘される。「病院給食を今後も持続的な体制にしていくには,『給食が何のために存在するのか』という原点に立ち返る必要がある」。こう述べたのは,全日本病院協会医業経営・税制委員会が設置した「病院給食のあり方(HACCP対応)検討特別委員会」で委員長を務め,病院給食の問題に長年向き合ってきた今村英仁氏だ。なぜ病院給食を取り巻く環境を見直す必要があるのか。前職の近森病院で栄養サポートチーム(NST)を立ち上げるなど,管理栄養士として30年以上最前線で活躍を続けてきた宮澤靖氏との対談を通じて,今後の病院給食の在り方を考えていく。

今村 かねて病院給食は院内の黒字部門として認識されてきましたが,2017年に厚労省から公表された資料によって多くの病院で赤字部門となっていることが明らかになりました1)。赤字化の原因調査を目的の1つに全日本病院協会医業経営・税制委員会が立ち上げた「病院給食のあり方(HACCP対応)検討特別委員会」では,給食収入自体が減収に陥っていることや給食委託費の高騰,水道光熱費の上昇,そして人材不足に伴う人件費の増大等が収支を悪化させた要因だと結論付けています。

宮澤 昨今の食材費の高騰もこの現状に追い打ちをかけています。さらに状況が悪化するとなれば,食材の質を落とすことも真剣に検討しなければならない事態です。この選択は,患者の療養を支えるための食事提供という病院給食の本来の在り方に反してしまう恐れもあるために,われわれ管理栄養士としては最も避けたい事象です。

今村 まさにその通り。だからこそ重要なのは,状況を整理した上での議論です。「病院給食」という大枠でくくるのではなく,いわゆる厨房業務に当たる「病院給食管理」の問題と,入院栄養管理やNSTといった「臨床栄養管理」の問題に分けて議論する必要があると私は考えています。赤字に陥っている原因の多くは前者であり,対策は急務です。

悪化の一途をたどる病院給食管理の問題

今村 赤字の原因の中でも特に問題視されているのは人材不足と人件費の上昇です。厨房業務を担当する場合,数多くの食種を同じように毎日作らなければならず,人材不足のあおりを受け,勤務体系も過酷になっています。調理師の人数も年々減少しており,人材確保に難航するのは明らかです。契約条件の悪化に伴った給食委託業者の撤退も相次いでいます。

宮澤 先日も,とある地方の病院の事務部長から「『人材が確保できないから撤退したい』と給食委託業者から連絡がありました。どうすればいいのでしょう」という悲痛な相談を受けました。こうした相談はここ数年増加しており,企業であっても人材確保が厳しくなっています。しかも地方と都市圏では異なった背景で人材難が発生しているのです。

今村 どのような違いですか。

宮澤 地方の場合,厨房を支えるスタッフの高齢化が急速に進んでいます。新たな成り手がおらず,スタッフの平均年齢が60代後半という病院は,ごくありふれた光景になりました。一方の都市圏では日本人労働者の枯渇が進み,時給を上げても応募がない状況です。こうした状況の中では,給食委託業者を変更したとしても一時的な解決にしかならず,抜本的な解決には至らないでしょう。そのため食事の提供方法の変更を含めた厨房内の改革を断行せざるを得ない段階に差し掛かっているのだと考えています。

今村 同感です。

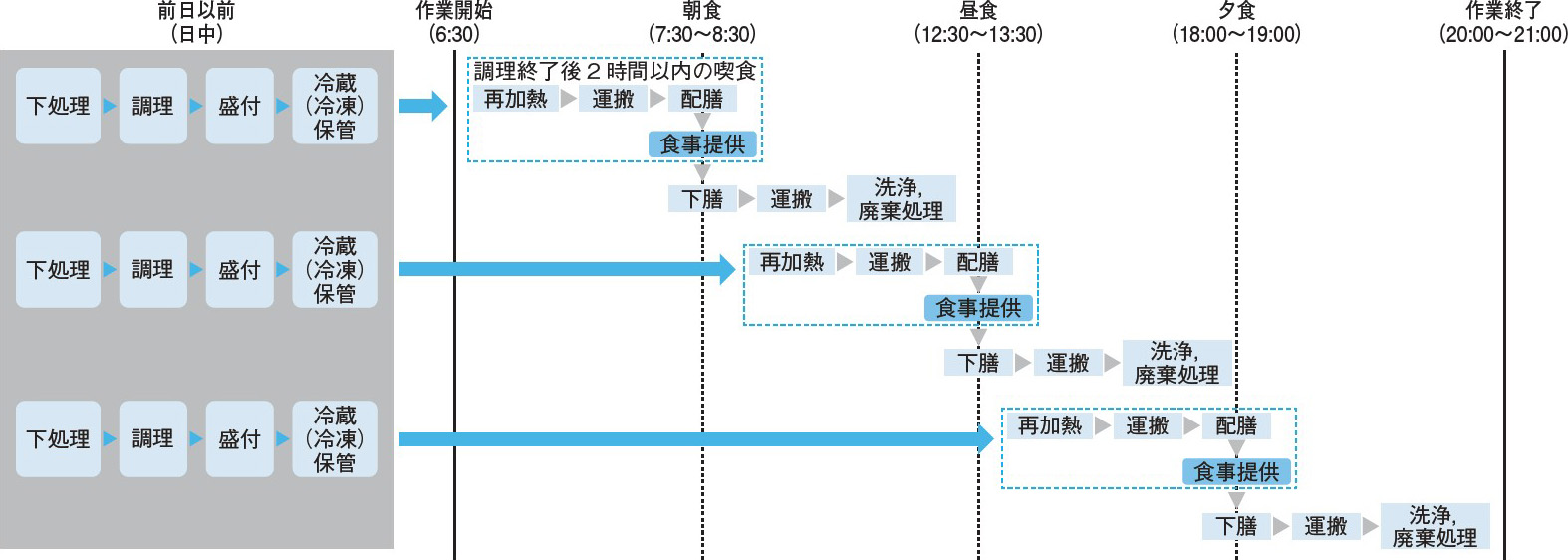

宮澤 一般的な病院では朝・昼・夕食のタイミングに合わせて一から調理がなされ,調理後2時間以内に食事が提供されます。これはクックサーブシステムと呼ばれる方式で,8割以上の病院がこの手法を採用しています2)。しかしこのシステムの場合,早朝4時頃から夜10時頃までの長時間にわたる厨房作業が必要になり,業務を担える人員が枯渇し赤字化している今,体制維持が徐々に困難になっているのが現実です。最近では個別の対応が求められる特別治療食も多様化し,その準備には多くの手間と人員が割かれます。

今村 病院給食を今後も持続的な体制にしていくには,「給食が何のために存在するのか」という原点に立ち返る必要があるでしょう。栄養を摂取してもらうために最低限必要かつ十分な病院給食とは何か? これまでは,おいしくて温かい食事を患者さんに提供するのが厨房業務の第一の役割だと考えられてきましたが,これを突き詰めていくとクックサーブシステムのみが提供手法の正解ととらえられかねません。クックサーブシステムの維持に課題が残る現状においては,新たな方策を取り入れていく必要があります。

先端技術をいかに取り入れ適応していくか

宮澤 そこで解決策の1つとして話題に挙がるのがニュークックチルシステムです。加熱調理直後の食品を急速冷凍し一度冷蔵(冷凍)保管,必要時に再加熱して提供するシステムであり,完全調理済み食品(完調品,いわゆる冷凍食品)を活用した食事の提供方法です。現在は厨房機材が発展し,事前に設定しておくと冷蔵機能から自動的に再加熱用のオーブン機能に変わる機材もあります。そのため仕込み,盛付等の準備は人手の多い昼間の時間に行い冷蔵庫に保管し,翌朝6時にオーブン機能に切り替わるようタイマーをセットしておくと,早番の方が出勤したら配膳をするだけという状態になります(図)3)。味についても,クックサーブシステムで作っていた給食と,完調品を活用して作った給食にほとんど差はありません。恐らく黙って配膳されたら気付かないほどのクオリティです。当院では今年9月よりニュークックチルシステムの導入を予定しています。人材不足に対応するにはこうした効率化は必須でしょう。

加熱調理直後の食品を急速冷凍し一度冷蔵(冷凍)保管,必要時に再加熱して提供するシステム。仕込み,盛付等の準備は人手の多い前日以前の日中に行い冷蔵庫に保管することで,人手の少ない朝の業務の効率化や業務に従事する時間の短縮を狙う。

今村 私も完調品の導入に賛成です。一般的な飲食業界においてもテクノロジーを積極的に導入していく流れができています。「人の手を掛けるべき工程は何か」との視点で業務を整理していく必要があるのでしょう。

しかしながらニュークックチルシステムを導入するには,冷蔵・冷凍を行うための冷却機器と,一定期間保管するための製品チルド庫,再加熱カートなどの購入が必要であり,導入できるのは規模の大きい病院に限定される可能性が高いです。また導入後も10年に一度程度の期間で設備を更新しなければなりません。システムの導入によって一時的に厨房内の働き方改革には対応できるかもしれませんが,設備更新費用を捻出できなければ給食提供を継続できないのです。同システムが病院給食の世界を大きく変えるだろうと考え当法人でも導入を検討したのですが,これらの懸念が拭えず導入を見送りました。

宮澤 グループ経営の医療機関ではセントラルキッチン(註)の形式を選択するケースも増えています。3食,4食先でなければオーダーができないため,オーダー変更の起こりやすい急性期の病院では導入しづらいですが,療養型施設の場合は地域全体で提携を結び1か所に集約するのは有効な策だと考えます。このように厨房がない病院も珍しくなくなってきており,病院給食業界に変革が起こり始めているのを実感します。

今村 そうですね。直近の20年を振り返ってみても,病院給食を取り巻く環境は様変わりし,今後もさらに変化が起こっていくはずです。今のところ病院給食の提供方法にはどれも一長一短があり,正解はまだ見つかっていないと言えます。続々と開発される先端的な技術を取捨選択しながら適応し続けていくしかないのでしょう。だからこそこれからは,病院経営者が病院給食をどのようにとらえ,どのタイミングでどんな手法を取り入れるかによってさまざまなカラーが出てくるはずです。まさに病院経営者の手腕の見せどころ。あえて従来のクックサーブシステムを採用し特色を出していくという選択を下す施設もあるでしょう。そうした各施設のポリシーに,実際に働くスタッフたちが付いてこられるか。同じビジョンを持って働いてくれる方の雇用も,さらに重視されるようになると考えます。

宮澤 おっしゃる通りです。大切なのは今から考え始めること。現状への対策を講じながらも,5年,10年先の未来を見据えて新たな策を見つけていく。少しでも余力がある時に次の一手を検討していくことが肝要です。

病棟で活躍する管理栄養士のさらなる育成をめざす

宮澤 病院給食の提供体制の変更といった抜本的な対策の実施と並行して,約30年間据え置きとなっている入院時食事療養費(以下,食事療養費)の問題も考えていかなければならないと私は考えています。

今村 昨年6月には四病院団体協議会が食事療養費の見直しを求める声明4)を出すなど,値上げを求める声は根強いです。けれども食事療養費はほぼ全ての入院患者が算定するため,例えば10円上昇させるだけでも日本全体で見れば相当な額になってしまいます。そのため国も慎重にならざるを得ません。また厚生労働省は「給食部門が黒字なのか赤字なのか」という部門別の収支で判断しておらず,日本の病院全体の経営状況を勘案して判断を下しています。つまり,現時点で日本の病院全体の経営状態に問題が無ければ,食事療養費の値上げに関する議論が俎上に上がることはないでしょう。とは言え,水道光熱費等を含めた今まさに直面する物価高騰に対しては,補助金や手当といった形での緊急の対策は必要だと考えています。

宮澤 診療報酬の関連で言えば,近年は急性期の入院栄養管理体制加算(特定機能病院のみ)の新設や,ICUにおける早期栄養介入管理加算の見直しなど,診療報酬上での臨床栄養管理に係る項目が注目されています。食事療養費の減収分を補填するほどの収入額ではないものの,臨床栄養管理面での収入が増加している点は評価すべきでしょう。

ただし懸念すべきは,これらの臨床栄養管理にかかる加算の多くが,管理栄養士が患者に直接対応しなければ算定できないことです。すなわち管理栄養士が厨房業務に専従しているだけでは加算を取得できないのです。病棟で活躍する管理栄養士は増加傾向にありますが,その人数はまだまだ十分ではありません。

今村 管理栄養士の養成制度は,栄養士法が2000年に改正され,02年度から養成課程のカリキュラムが大きく変更されました。新カリキュラムで養成された管理栄養士が社会で活躍するようになってから約20年。それまでの病院における管理栄養士業務は主に給食管理に付随する栄養業務であり,栄養評価・判定に基づく傷病者への栄養管理に携わっている方は少数でした。15年には「管理栄養士養成課程におけるモデルコアカリキュラム2015」も公表され,より一層臨床栄養管理に重きが置かれるようになっています。管理栄養士は厨房から離れベッドサイドで業務をするという動きは加速していくのでしょうか。

宮澤 ええ。これから高齢化がさらに進行していく中で,栄養状態を入念に管理しなければならない重症患者さんが増加するのは自明です。実際,管理栄養士に対する院内からのニーズ,そして社会的なニーズの高まりを感じます。また収支の面においても,厨房に管理栄養士の人員が割かれやすい現状では,他職種に比して病院収入への貢献度は低いと言わざるを得ません。このままでは結局,新たな人材を登用できず,さらなるマンパワー不足に陥り,病棟へ向かうべき管理栄養士が足りないという負の連鎖が続いていくだけです。院内唯一の栄養専門職として臨床栄養管理に携われる管理栄養士を急ピッチで育成しなければなりません。

*

宮澤 管理栄養士の育成に携わる中でよく伝えているのは,「ワークバランスを意識しましょう」ということです。食事を作る病院給食管理の業務も,病棟で臨床栄養管理に携わる業務も同じくらい大事ですが,今は両者の業務に重複している部分があり,管理栄養士の専門性を十分に発揮しきれていません。ですので,管理栄養士が取り組むべき業務を明確にして,効果的かつ効率的に活躍できる環境を調整する必要があります。そうすれば,厨房業務としておいしい食事を提供しながら,臨床栄養の面でも貢献できるような理想に近づけるのではないでしょうか。

今村 今後の病院給食の問題は,病院経営者だけでなく,現場で働くスタッフを含めて議論を進めていかなければなりません。本対談ではさまざまな提案をしましたが,それでも病院給食の限界は近いと言えます。日本の医療制度に鑑みると,どうしても診療報酬に依拠する問題が大きいからです。将来的には病院給食に関連した診療報酬の在り方についても考える必要があるでしょう。そこまで踏み込んで考えなければ,いずれ病院で給食が提供できなくなる。私はそう考えています。今後のさらなる展開を注視していきたいです。

(了)

註:1か所で集中的に調理し,複数の場所に食事を配送するシステム。一度に大量の調理を行うことで,コストの低減を狙う。

参考文献・URL

1)厚労省.入院時の食事療養に係る給付に関する調査結果(速報)概要.2017.

2)厚生労働行政推進調査事業費補助金(循環器・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業)分担研究報告書.1.医療施設の給食業務に関する実態調査:調査対象施設の基本情報(研究分担者:宇田淳).2020.

3)高野正樹.病院給食の赤字化の理由――病院給食管理と臨床栄養管理の課題に分けて現状を分析する.病院.2022;81(8):659-68.

4)四病院団体協議会.入院中の食事療養に必要な費用に関する改正要望書.2022.

今村 英仁(いまむら・ひでひと)氏 公益財団法人慈愛会 理事長

1985年鹿児島大医学部卒。89年東京女子医大第2内科博士課程修了,2003年米ハーバード公衆衛生大学院修士課程修了。現在は公益財団法人慈愛会理事長。その他,公益社団法人鹿児島県老人保健施設協会会長,鹿児島県医師会参与,公益社団法人全国老人保健施設協会副会長,公益社団法人日本医師会常任理事を務める。18~22年全日病医業経営・税制委員会が設置した「病院給食のあり方(HACCP対応)検討特別委員会」で委員長を務めた。

宮澤 靖(みやざわ・やすし)氏 東京医科大学病院栄養管理科 科長

1987年北里大保健衛生専門学院卒業後,JA長野厚生連篠ノ井総合病院に入職。93年米エモリー大医学部臓器移植外科栄養・代謝サポートチームへ留学し,翌年米国静脈経腸栄養学会認定栄養サポート栄養士(NSD)となる。同大クロンフォード・ロングホスピタル栄養サポートレジデント就任。95年に帰国後,長野市民病院,JA三重厚生連鈴鹿中央総合病院に勤務し,2002年近森病院臨床栄養部部長。03年同院にてNSTを立ち上げる。19年より現職。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。