発問と応答のラリーで学生のニーズをとらえた学びを

対談・座談会 内藤知佐子,高橋平徳,高橋聖子

2023.02.27 週刊医学界新聞(看護号):第3507号より

看護師が生涯にわたり学び続ける姿勢や思考力を形成するためには,自分の頭で考える習慣を学生のうちに身につける必要がある。そのため,学生の興味を喚起し,発想を広げ,思考を深めるための意図的な問いかけである「発問」の活用が看護教員には期待されている。しかし,発問がうまくできずに悩む看護教員は少なくない。

この度上梓された『13の実践レシピで解説! 看護を教える人が発問と応答のスキルを磨く本』(医学書院)は,「“発問”が成り立つためには,発問に対する学生の返答を受け止めて返す“応答”が大切」との考えに基づき,学びを生み出す「発問」と「応答」のスキルを実践例とともに解説している。発問と応答のコツ,さらには教員が授業へ臨む際に持つべき姿勢について著者3人にお話しいただいた。

内藤 「発問」とは,教員から行う教育的な意図を持った問いかけのことを指します。興味をかき立てる,今の気持ちを整理させる,発想を広げるなど,学生に考えを深めさせるのに効果的なスキルです。コーチングや1on1ミーティングなど,ビジネスの場で発問の活用が広がっていることから見ても,看護教育学分野のみならず世間的に「問いかけ」への注目は高まっていると言えるでしょう。しかしいざやってみると,問いをうまく投げかけられない方は多いのではないでしょうか。今回はそうした方々の悩みを解決できるようなヒントを共有できればと思います。

コロナ禍のオンライン授業で気づいた「応答」の重要性

内藤 まず,教育学分野の専門家である高橋平徳先生より,「発問」の効果についてご説明いただけますか。

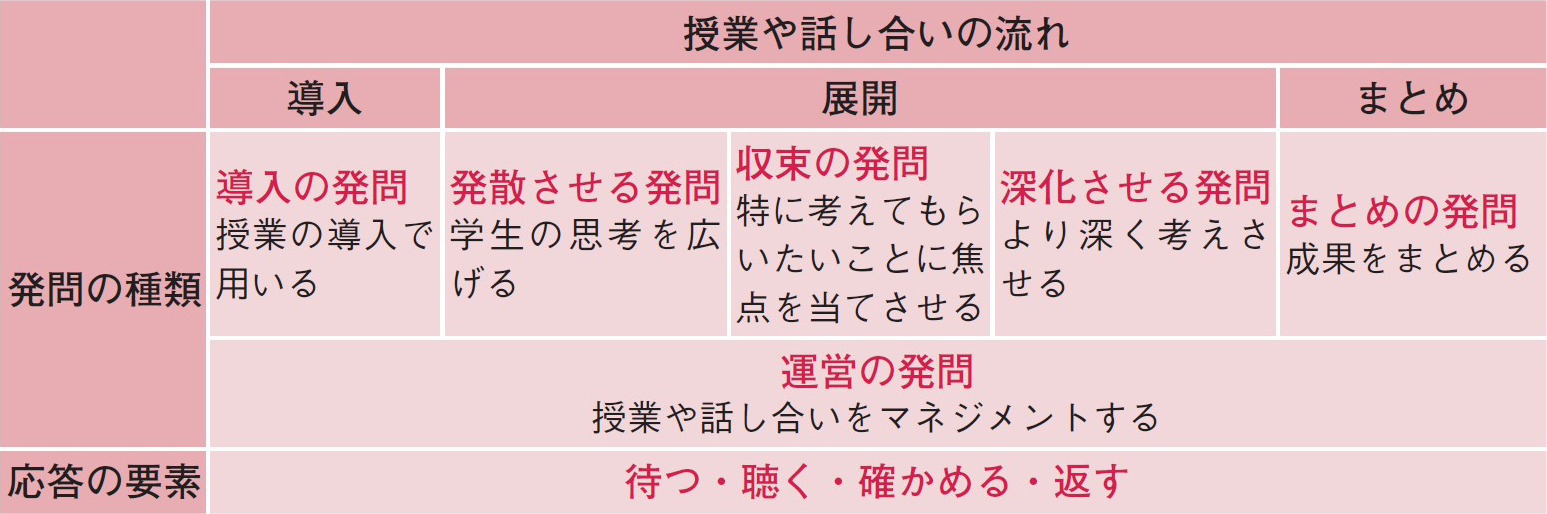

高橋平 学生に対し,「見るべき視点」と「考える枠組み」を示すガイドの役割を果たすのが発問です。また,自分の頭で考えるきっかけを提供することで,学生の学び続ける姿勢の形成にもつながります。「導入」「展開」「まとめ」という授業や活動の展開に合わせて6種類の発問があり,授業や活動のスムーズなマネジメントにも有効です。

内藤 なるほど。ですが,発問だけでは授業を円滑に進めることはできませんよね。

高橋平 ええ。発問に対する学生の返答を受け止め,それに対して反応を返す「応答」も求められます。自分の発言に対して相手から反応がないことがいかに不安か,コロナ禍でオンライン授業を体験して思い知りましたよね。カメラがオフの状態では,自分の話を学生がどう受け止めているのか,そもそも聞いているのかさえわかりません。

内藤 同感です。看護学校で学生に教えられている高橋聖子先生も,同じ経験をお持ちですか。

高橋聖 そうですね。人前で話すことにある程度慣れている私たちでもここまでつらいのですから,誤答などへの不安から周囲の反応に敏感になっている学生にとってはなおさらのはずです。

高橋平 そんな学生の不安を軽減し,積極的な学びにつなげるために応答が必要なのです。応答は「待つ」「聴く」「確かめる」「返す」の4要素から構成されており,どれが欠けてもいけません(表)。

内藤 応答の際は,学生その人自身を認める「承認」の姿勢を大事にしなければなりませんね。教員からの発問に対して,学生は頑張って返答しています。ですから問いに対する正誤は関係なく,返答に至った考え方や努力,答えてくれたこと自体を認めましょう。応答があると,内発的学習意欲の源とされる「身近な人から大事にされている,認められている」という他者受容感が満たされます。「誰かの役に立てた」という自己有用感,「一生懸命考えて発表して良かった」という達成感にもつながります。そこから心理的安全性が形成されることで,教員と学生の間の関係性も構築されます。

高橋平 もし応答がないと,「考えが間違っていたのだ」と勘違いしたり,「意見が流されている」と徒労感を覚えたりします。また反応を返す際,期待した答えと違ったから,とため息をついたり,いきなり間違いを指摘したりしてはいけません。学生が拒否されたと瞬時に感じ取り,萎縮してしまうからです。そうなると,考えること自体に嫌気が差したり,良い気づきや学びであっても答えられなくなることがあります。

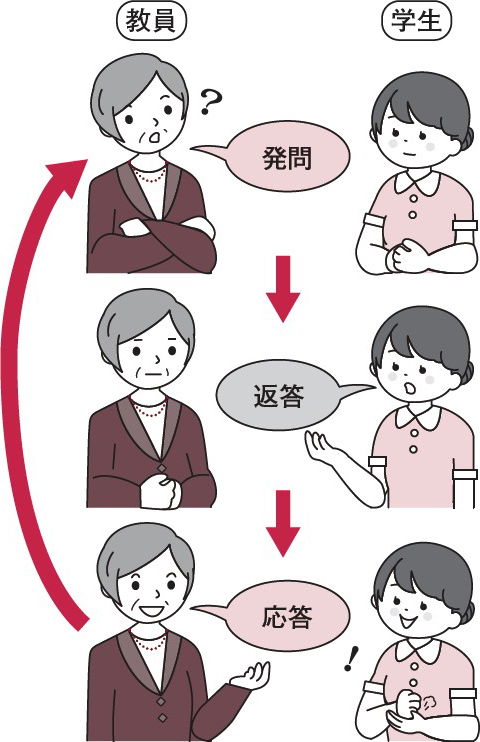

内藤 発問は1度だけで終わるものではなく,指導者の発問→学生の返答→返答に対しての指導者の応答→必要があれば再度発問,と循環するものです(図)。この循環の中で学生の考えは深められていきます。しかし応答がないと,次の発問に対して答えるモチベーションがなくなるため,この循環が切れてしまう。ですから重要なのは,発問と応答をセットで活用することですね。

発問し,学生からの返答に応答,また発問するというプロセスを繰り返すことで,学生の考えを深める。発問と応答は必ずセット。

予想外の返答は学生のニーズをとらえるチャンス

内藤 周りの先生方から「学生から期待した答えが返ってこない」との悩みをよく聞きます。ですが特定の答えを学生に期待するのは,「承認」の姿勢からは外れているように思います。

高橋聖 看護教員の誰もが一度は経験している悩みでしょう。こんな時は「自分が思い描いた通りの授業を展開しなければならない」と思い込んでいないか,一度立ち止まって考えてみてください。もし理想的な授業の実現が最優先になっているとしたら,本来めざすべき学生中心の授業ができていないということです。

内藤 「学生をきちんと育てなければいけない」というプレッシャーが,理想の授業を追い求める一因になっているのかもしれません。けれども重要なのは,教員が何を教えたかではなく,学生が...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

内藤 知佐子(ないとう・ちさこ)氏 愛媛大学医学部附属病院 総合臨床研修センター 助教

2008年新潟県立看護大大学院看護学修士課程修了。10年京大病院内総合臨床教育・研修センター助教,20年京大大学院医学研究科研究員などを経て,22年より現職。教育の魅力を後進に伝える,“愛のある学びの循環”を図る指導を心掛けている。著書に『シミュレーション教育の効果を高める ファシリテーターSkills & Tips』『学生・新人看護師の目の色が変わる アイスブレイク30』(いずれも医学書院)など。

高橋 平徳(たかはし・よしのり)氏 愛媛大学教育・学生支援機構教職総合センター 准教授

2011年千葉大大学院看護学研究科特任助教,14年札医大医療人育成センター教育開発研究部門特任助教を経て,15年より愛媛大教育・学生支援機構教職総合センター講師。16年北大大学院経済学研究科博士後期課程修了。20年より現職。専門は生涯学習論,経験学習論,教員養成,組織論(人的資源管理)。修士(教育学),博士(経営学)。著書に『看護教育実践シリーズ5――体験学習の展開』(医学書院)など。

高橋 聖子(たかはし・せいこ)氏 折尾愛真高等学校 看護専攻科

1991年折尾女学園(当時)看護専攻科卒。姫路聖マリア病院にて看護実践のほかシミュレーション教育に携わる。兵庫県看護協会シミュレーショントレーナー育成コース講師,シミュレーション教育セミナーファシリテーター,日総研セミナー講師など研修・教育活動も務める。2013年より現職。公認心理士。共著に『臨床実践力を育てる! 看護のためのシミュレーション教育』(医学書院)など。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。