骨粗鬆症予防の輪を拡大するには

対談・座談会 池田聡,井升江美子,田中暢一

2023.02.20 週刊医学界新聞(通常号):第3506号より

高齢者は一度骨折すると「活動量の低下→骨の脆弱化→骨折リスクの上昇」を経て転倒・骨折を繰り返しやすくなり,QOLの低下や健康寿命の短縮につながる。この負のスパイラルに陥らせないためには,骨粗鬆症予防によって骨折を未然に防ぐことが重要となる。

予防の取り組みを後押しするように,2022年度の診療報酬改定では大腿骨近位部骨折患者に対する二次性骨折予防継続管理料,緊急整復固定加算,緊急挿入加算(MEMO①,②)が新設された。この改定をきっかけに,骨粗鬆症予防はどのように加速していくのか。骨粗鬆症予防の発展に尽力してきた整形外科医の池田氏を司会に,骨粗鬆症マネージャーとして骨粗鬆症予防に取り組む看護師の井升氏と理学療法士の田中氏を交えた座談会から今後の方策を考えたい。

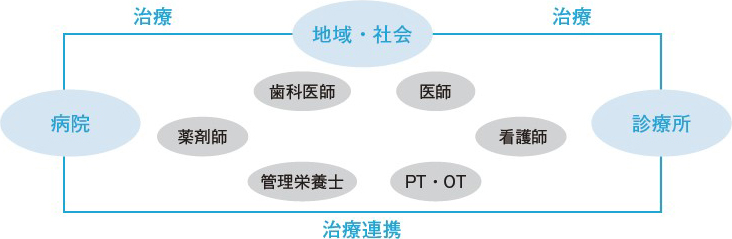

池田 2022年度の診療報酬改定で大腿骨近位部骨折患者に対する二次性骨折予防継続管理料,緊急整復固定加算,緊急挿入加算が新設されました1)。今まではボランティアであった骨粗鬆症リエゾンサービス(Osteoporosis Liaison Service:OLS,図1)にインセンティブが付くようになったのは喜ばしいことです。今回の改定を契機に,国内における骨粗鬆症予防の機運は高まっていくと思います。そこで本日はOLSに尽力するお二人と共に,OLSの輪をどう広げていくかを話していきたいと思います。

初回の骨折への対応および骨折リスク評価と新たな骨折の防止,初回の脆弱性骨折の予防を目的とした多職種・多施設連携による活動。骨粗鬆症は骨折しない限り無症状であり,治療率・治療継続率の低さが問題となるため,多職種による評価・介入が求められる。

骨粗鬆症がもたらす患者や家族への負担

池田 骨粗鬆症予防を考えるには,骨粗鬆症を原因とする骨折(脆弱性骨折)について知る必要があります。理学療法士として数多くの骨粗鬆症患者をみてきた田中先生よりご解説いただけますか。

田中 ヒトは加齢に伴い活動量が低下し,骨が徐々に弱くなっていきます。骨が弱い状態のまま生活していると,転倒したり重い荷物を持ち上げたりした際に骨折しやすくなるのです。また,脊椎など部位によってはきっかけがなくても骨折してしまう場合もあります。対応として手術や保存療法が行われるものの,これらはあくまで「骨折に対する治療」であり,背景にある骨粗鬆症の治療ではありません。ですので,骨折は治っても骨は弱いままであることから再度骨折を起こしてしまう。これが骨粗鬆症による骨折連鎖です。こうした脆弱性骨折の発生件数が国内で増えているため,積極的な介入が求められています。

池田 骨粗鬆症は骨折しない限り無症状なので,治療率・治療継続率が低くなりがちです。この点を解決するには多職種による評価と介入,すなわちOLSが求められます。看護師として院内のOLSチームを率いる井升先生からみて,骨折連鎖の問題点は何だと考えますか。

井升 主に①健康寿命の短縮,②医療・介護費の増大,③40~50歳代の離職率上昇の3点です。国民生活基礎調査2)では,要支援・要介護になった主な原因として骨折・転倒が12.5%,関節疾患と脊髄損傷を含めると24.8%を占め,認知症や脳卒中よりも高い結果となりました。さらに就業構造基本調査3)では,介護・看護を理由に離職した人数は過去1年間で9万9千人に上ります。

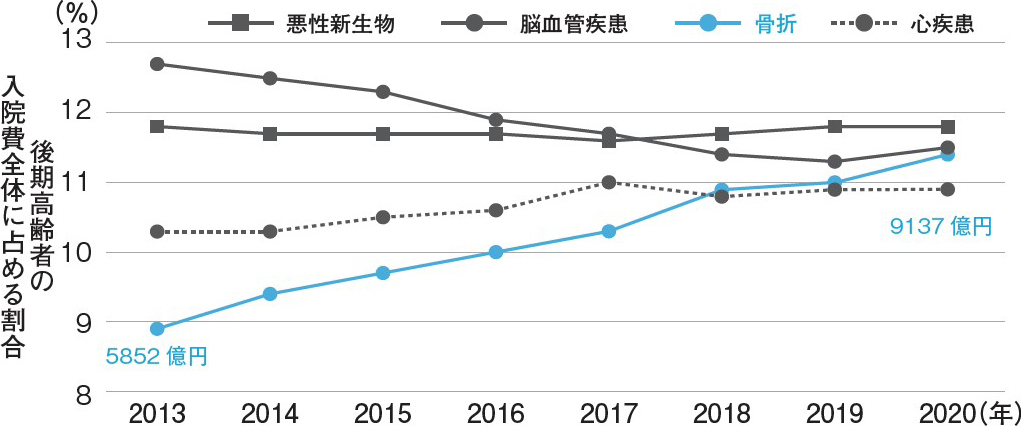

池田 高齢化が進み,骨折しやすい人が急増しているのでしょう。日本は諸外国と比べ高齢化のスピードが速いことから,後期高齢者の入院費全体に占める骨折の割合が上昇しており,2013~2020年の間に入院費はおよそ1.5倍になっています(図2)。

ICD-10の疾病分類(中分類)別に後期高齢者における入院費全体に占める上位4疾患の割合を比較したところ,骨折は年々割合が上昇し,入院費は7年間でおよそ1.5倍に。

井升 同調査によると,介護をしている有業者の年齢層は40~50歳代が多いため,親の骨折により離職して介護に当たるケースも多いように見受けられます。骨粗鬆症をベースとした脆弱性骨折は本人の苦痛のみならず,家族や周りの方々の負担,また経済的負担も増大させてしまうのです。

田中 高齢者は一度骨折してしまうと活動量の低下→骨の脆弱化→骨折リスク上昇と負のスパイラルに陥りがちで,そこから抜け出すのはなかなか難しい。いかに予防するかが重要で,この認識を医療者全体で共有することが必要です。

池田 同感です。しかし,骨折後の骨粗鬆症治療は整形外科の分野との認識を持っている医師もいまだ多いのが現状です。骨折後のQOL低下から健康寿命が短縮することを指した「骨卒中」との造語も聞かれる中でうれしい知らせとなったのが,今回の診療報酬改定です。OLSにとって追い風となることは間違いありませんね。

多職種で骨折連鎖を食い止める

池田 骨折を契機とした負のスパイラルを断つために,日本骨粗鬆症学会は2011年に骨粗鬆症ワーキンググループを結成し,翌年より国家資格を持つメディカルスタッフを対象に骨粗鬆症の治療や知識を学ぶレクチャーコースを年2回開催。15年度にはOLSを提供する骨粗鬆症マネージャーが誕生しました。お二人も認定されていらっしゃいますね。

井升 はい。2022年4月1日現在で骨粗鬆症マネージャーは全国に3450人,内訳をみると最も多い職種が看護師(保健師・助産師を含む,51%),次いで理学療法士(19%),薬剤師(16%),診療放射線技師(6%),管理栄養士(3%),作業療法士(2%),その他(3%)となっています。

池田 これから骨粗鬆症マネージャーを取得したいと考える方に向けて,資格取得のメリットを教えていただけますか。

井升 院内ももちろんですが,同じ志を持った院外のスタッフとつながりを持てたことです。私は制度が始まった2015年に資格を取得したのですが,OLSに関心のあるスタッフが院内には私だけの状況でした。そこで,院外の取得者と情報を共有しながら,活動を徐々に進めていきました。院外のスタッフとも切磋琢磨できるようになったのは大きなメリットですね。

田中 骨粗鬆症マネージャーを取得する前は治療的リハビリテーションばかりを行ってきましたが,OLSに取り組むようになって予防的リハビリテーションをより意識できるようになりました。治療を終えた先までを見据えたリハビリテーションの思考は,骨粗鬆症以外の疾患でも役に立っています。

池田 そうですね。OLSは各職種の専門性を生かして多...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

池田 聡氏(いけだ・さとし)氏 健愛記念病院 副院長/整形外科

1989年産業医大を卒後,同大整形外科に入局。市中病院で研鑽を積んだ後に2001年に健愛記念病院整形外科に入職し,10年より現職。日本骨粗鬆症学会の骨粗鬆症リエゾンサービス委員会委員。国際骨粗鬆症財団が行うCapture the Fracture@の日本人メンター。日本骨粗鬆症学会森井賞(第11,16回)を受賞。

井升 江美子氏(います・えみこ)氏 マツダ病院看護部 脳神経外科外来 主任

1997年に看護師資格を取得。2019年より現職。15年度の骨粗鬆症マネージャー制度開始時に資格を取得し,院内での骨粗鬆症リエゾンサービスチームを率いる。広島骨粗鬆症マネージャーミーティング代表世話人。骨粗鬆症,二次性骨折予防に加え,特に50歳代の骨粗鬆症健診受検者や脳血管疾患患者への一次骨折予防にも注力している。

田中 暢一氏(たなか・のぶかず)氏 ベルランド総合病院 理学療法室 主任

2003年吉備国際大を卒業後,ベルランド総合病院に入職。14年より現職。自身がリハビリテーションを担当した患者が退院翌日に再度骨折した経験から,骨粗鬆症対策の重要性に気付く。所属施設だけでなく他施設でも骨粗鬆症に関する勉強会を開催するなど,多施設連携で骨粗鬆症予防に尽力する。15年に骨粗鬆症マネージャーを取得。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

医学界新聞プラス

[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編

外科研修のトリセツ連載 2025.03.24

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。