臨床にこそ看護理論を

実践につながる学び方とは

対談・座談会 南 裕子,筒井 真優美

2015.08.31 週刊医学界新聞(看護号):第3139号より

看護理論は難解なものとして受け取られがちだ。しかし,本来,現場の問題を解決する力になる身近なものであり,臨床で困難に出合ったときに,その場面にあった理論を活用することで解決に至ったという話もよく耳にする。

臨床で働いている看護師や,これから看護の現場で働く学生にとって,実践に生かせる看護理論とはどのようなものか。また,看護理論はどのように学んでいくべきか。実践につながる学び方について語っていただいた。

筒井 看護理論を教えていると,「理論は難しい,堅苦しい」「理論は『理想論』」などという声をしばしば耳にします。南先生は,修士課程すら数少なかった1988年に,日本初の看護学の博士課程を聖路加看護大(現・聖路加国際大)で設置されました。その際,大学院教育に「理論看護学」という科目をつくられましたが,そこに込められた思いをお聞かせください。

南 看護を学問として学ぶためには,医学とは異なる,「看護学」のアイデンティティーとは何かを明確にする必要があると考えたからです。

私が米国カリフォルニア大サンフランシスコ校(UCSF)看護学博士課程を修了し,聖路加看護大の教授に就任したのが1982年。当時学長だった日野原重明先生(現・理事長)から,博士課程をつくるように命じられました。しかし当時は,日本には看護学研究科の博士課程がまだ一つもない時代です。そのため,まずカリキュラムの基底に看護理論を置き,看護界にはどのような理論があるのか,それがどのような特徴を持っているのか,実践や研究に活用するにはどうすればよいのかを探っていきました。

筒井 「看護とは何か」を学問体系としておさえるために看護理論が必要だったということですね。

南 臨床では,医師も看護師も同じ現象を見ています。でも,現象の読み取り方は異なる。それはなぜか。看護理論を学ぶことで,看護の目線がよって立つものが明らかになります。ひいては,理論を基に現象を記述し,説明し,結果を予測できるようになるのです。

看護理論が看護の目線を変える

筒井 南先生は聖路加看護大に在籍された10年間,長谷川病院(註1)での事例検討会に携わっていましたね。私も何度か参加しましたが,理論が現場の実践に活用されていると実感したことが何度もありました。

南 長谷川病院では当時,医師たちの行う精神分析理論の勉強会に看護師も参加し,患者さんが持つ「見えない心の世界」について学んでいました。しかし,医師の行う面談や心理療法と異なり,清拭や入浴介助といった日常的な看護とそうした理論がどうつながるのかがわからず,「学べば学ぶほど自分がみじめになる」という声も聞かれていました。

筒井 今でも多くの看護師が持っていそうな悩みです。

南 そのような中,理論と現場をつなげてくれたのが,ドロセア・E・オレムのセルフケア理論と精神力動論を精神看護分野に応用し,「オレム・アンダーウッドモデル」を構築したパトリシア・R・アンダーウッド先生です。先生から,「医師は治療のために精神分析理論を用いるが,看護師は生活行動を見て,セルフケアにつなげていく」ということを学びました。

例えば入浴拒否の患者さんがいたとします。入浴拒否といっても,患者さんによってその理由は異なります。うつ傾向の患者さんであれば,午前中は力が出ないけど,エンジンがかかった午後なら入浴できるかもしれない。一方,自分の体の汚れを自分の一部と感じ,洗い流すことで自分全体をなくす危険性があるかのようにとらえている統合失調症の患者さんの場合,いつであろうと入れない。しかし,病院ではどのような患者であろうと一律に午前中に入浴するなどのルールがあったために,そのことがわかりませんでした。

当時学生だった萱間真美(現・聖路加国際大教授)さんの介入事例ですが,ある患者さんが髪を洗いたくないと言ったときに,「もしかしたら○○さんは,排水口がすごく大きく見えて,吸い込まれそうだと思っているんじゃないですか?」と聞いたそうです。それは,患者さんは清潔・不潔がわからないのではなく,汚れも自分の一部と思うような内面を持つことを,理論を通して理解したことによる問いかけでした。すると,患者さんが「髪を洗ってもいいよ」と言ってくれた。洗髪への恐怖心はあるけれど,自分をわかってくれる看護師がついていてくれるなら,がんばろうと思ってくれたのです。

筒井 理論は,看護の目線に変化をもたらすものだと実感できる事例ですね。

南 長谷川病院での事例検討会は,最初のころは簡単な事例もありましたが,徐々に自分たちだけで解決できる事例だけでなく,難しい事例が出てくるようになりました。おかげで病院全体の看護力も上がり,私自身もかなり力が付きました。

自分に合う理論を探す

筒井 しかし,どんな理論でも全ての方に活用できるわけではないですよね。そのせいで「理論は現場では使えない!」という考えにもつながってしまうのだと思うのです。

南 そのとおりです。理論が使えるかどうかは,理論を使って目の前の患者さん,あるいは現場の現象が立体化できるかどうかから判断する必要があります。

現象の持つ深さや広さを実感を持って構造化できるか,とでも言えばいいでしょうか。

筒井 そのほかにも,理論の活用の際に心掛けていることはありますか。

南 コアとなる哲学や信条が自分に合う理論を選ぶことです。そうでないと,一時的には使えても,長くは続きません。例えばシスター・ロイの看護理論を用いるには,適応理論を素直...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

南 裕子(みなみ・ひろこ)氏 高知県立大学 学長

1965年高知女子大衛生看護学科卒。74年高知女子大助教授,82年聖路加看護大教授,93年兵庫県立看護大学長,2004年兵庫県立大副学長,08年近大姫路大学長を経て,11年より現職。1972年ヘブライ大公衆衛生学修士課程修了,82年カリフォルニア大サンフランシスコ校看護学部博士課程修了。1999-2005年日本看護協会会長,専門看護師・認定看護師制度を確立。05年,日本人として初めて国際看護師協会(ICN)会長に就任。11年第43回フローレンス・ナイチンゲール記章受章。

筒井 真優美(つつい・まゆみ)氏 日本赤十字看護大学 国際交流センター長・名誉教授

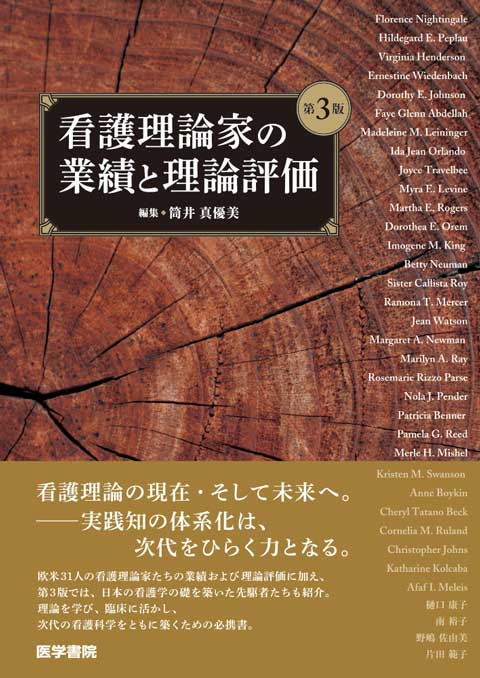

1974年慶大厚生女子学院卒。75年慶大病院,84年聖母女子短期大,91年聖路加看護大,93年より日赤看護大,2008年同大図書館長,11年同大研究科長を経て,15年より現職。1984年聖路加看護大修士課程修了,90年ニューヨーク大博士課程修了。『看護理論家の業績と理論評価』『フォーセット 看護理論の分析と評価』(いずれも医学書院)など編著・訳書多数。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2020.02.17

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

インタビュー 2026.02.10

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。