新概念:輸液忍容性(Fluid tolerance)への期待

過剰輸液によるうっ血,臓器障害を回避するために

寄稿 三谷雄己,高場章宏

2023.02.06 週刊医学界新聞(通常号):第3504号より

急性期の輸液療法において,「血圧が低いけど,これ以上輸液するとうっ血で呼吸状態が悪化するかも……」「3L輸液したけど尿が出ない……まだ輸液すべきなのか?」といった悩みは,恐らく誰もが一度は抱えたことがあるかと思います。これらのような,目の前の患者にそれ以上輸液をすると臓器障害に進展してしまいそうだとの感覚は,近年提唱された概念である“Fluid tolerance(輸液忍容性,註)”について学ぶことで,もう少し具体化することができるかもしれません。

今回は,この新たな概念について総論的に解説した論文1)を参考に,急性期の蘇生輸液の周辺知識と近年のトレンドを解説します。なお,私自身もこの概念に関して学習中であり,今後実臨床にどこまで反映されるかなどは未知数なのが現状です。

近年の蘇生輸液のトレンド

輸液忍容性について学ぶ上で,まずは蘇生輸液についておさらいします。蘇生輸液とは,ショック患者(循環不全に起因して酸素需給バランスが破綻した患者)に対して輸液を行うことで,全身の組織への酸素供給を増やすことを目的とした輸液療法を指します。薬剤投与ルートのための維持輸液や,必要な水分や電解質の補正をするための補充輸液とは目的が異なります。

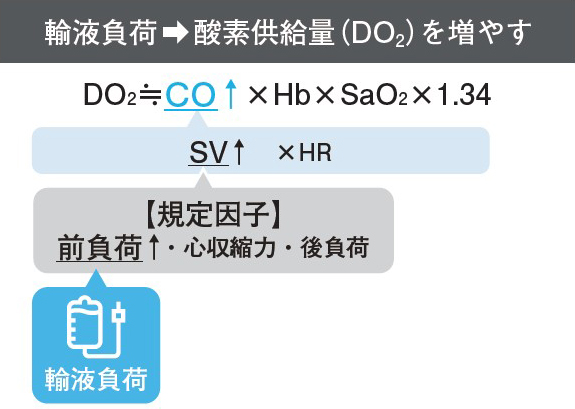

蘇生輸液を行う目的は,一回心拍出量(SV)を規定する因子である前負荷を増やすことで心拍出量(CO),酸素供給量(DO2)を増加させることです(図1)2)。輸液負荷によってSVが効果的に増加する状態のことを「輸液反応性がある」と表現します2)。

蘇生輸液では,一回心拍出量(SV)を規定する因子である前負荷を増やすことで心拍出量(CO),酸素供給量(DO2)を増加させる。Hb:ヘモグロビン,SaO2:動脈血酸素飽和度。

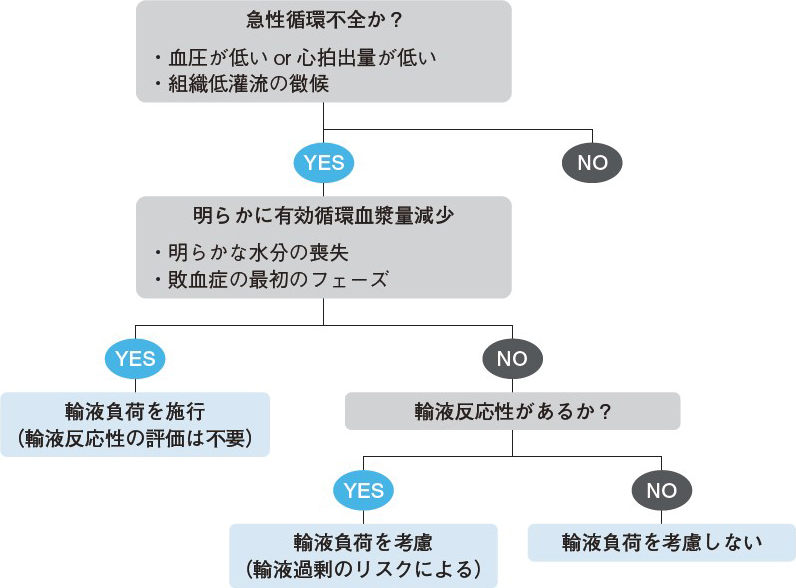

そのため,急性循環不全を来しているショック患者で輸液反応性がある場合は,酸素供給を増やすために輸液負荷を考慮します(図2)2)。ただし,輸液反応性があるからといって輸液負荷をし続けると,過剰輸液による体液過剰(Fluid overload)によって,肺水腫や腎機能低下などの臓器障害を来してしまいます。近年,この過剰輸液による体液過剰と重症患者の死亡率は相関関係にあることが数多くの論文で立証されているため3, 4),蘇生輸液ではいかに過剰輸液を避けた管理をできるかが重要視されているのです。そのため,目の前のショック患者に輸液負荷を行うメリットとデメリットを比較し,治療方針を決めることとなります。このデメリットを見積もる指標として期待されているのが,今回のテーマである輸液忍容性です。

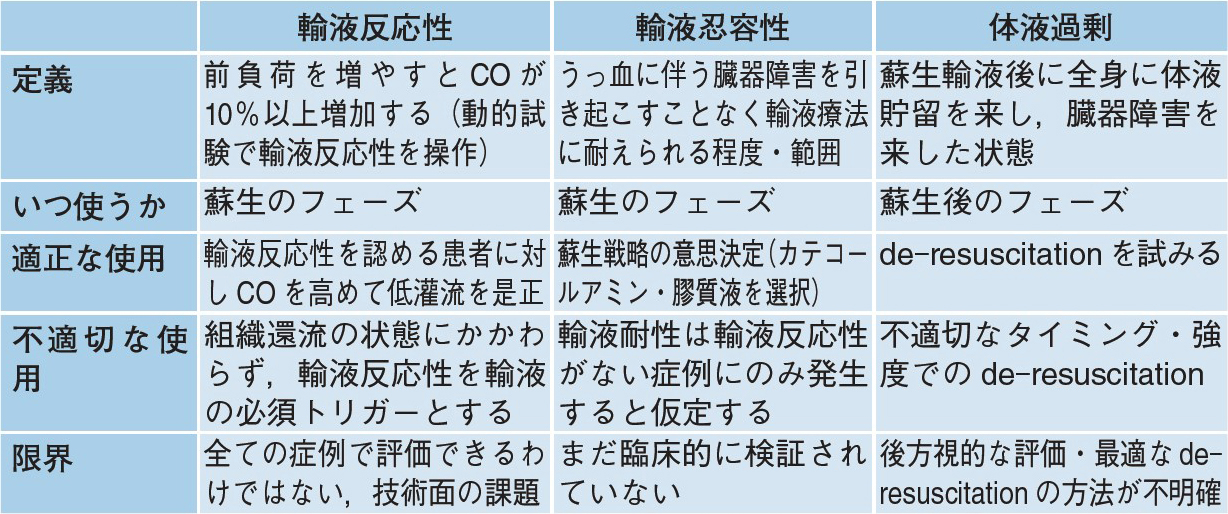

輸液忍容性とは,臓器障害を来すことなく,輸液負荷に耐えられるかどうかの程度・範囲を指します。輸液反応性と体液過剰の間にある症例においては,輸液負荷を行うかどうかの治療判断に役立つ可能性があるといわれています(表)1)。

de-resuscitation:利尿薬あるいは腎代替療法を用いて水分バランスの均衡化を図る手段。

輸液忍容性を見積もる

輸液忍容性は症例ごとの年齢...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

三谷 雄己(みたに・ゆうき)氏 JA広島総合病院救急集中治療科

2018年広島大医学部卒。マツダ病院での臨床研修を経て現職。広島大救急集中治療医学所属。広島県内の各施設で勤務し立派な救急医となれるよう日々修行中。信念である「知行合一」を実践すべく,臨床で学んだ内容をアウトプットすることを心がけている。著書に『みんなの救命救急科』(中外医学社)。

高場 章宏氏 JA広島総合病院救急集中治療科

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

寄稿 2024.10.08

-

対談・座談会 2025.12.09

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。