すぐに現場を改善したい時に役立つOODAループの現場教育への応用

寄稿 濱田千枝美

2023.01.23 週刊医学界新聞(看護号):第3502号より

2024年からの医師の働き方改革に向け,医師の業務の一部を他職種へタスク・シフティングすることが推進されています1)。この流れに対応すべく当院では医師の負担軽減に加え,教育による現場の質向上,指導者育成,シミュレーション教育の充実を目的に「シミュレーション教育マネージャー」という教育専門の職種が2020年に作られ,筆者が任命されました。筆者は看護師資格を有していますが看護部には所属しておらず,救急・集中治療科に所属しています。業務内容は,現場指導,医学部での講義,医学部臨床参加型実習・看護実習の指導,実習カリキュラム設計・評価,研修・シミュレーションラボの運営など多岐にわたります。また学生も含めて,職種関係なく病院スタッフ全てが教育の対象です。

救急外来においては,間違いをすぐに改善しなかった場合に,次の患者対応においても同じ間違いを繰り返してしまう恐れがあります。また,近年,研修や授業,実習などさまざまな場面でシミュレーション教育が導入されていますが,研修でシミュレーションを取り入れることができても,現場でシミュレーションをいつ,どのように導入すれば良いのかわかりにくいのも課題です。そこで本稿では救急外来での指導のように,すぐに現場を改善したい時に役立つ教育方法としてOODAループを紹介します。

PDCAサイクルとOODAループ

業務改善の手法といえば,みなさん思い浮かべやすいのはPDCAサイクルではないでしょうか。PDCAサイクルは,Plan(計画),Do(実行),Check(評価),Action(改善)で構成されています。特に全体の方針を定めるP(計画)が重視されるため,想定外の場面に弱いとの指摘があることから,変化が緩やかで,中長期の計画達成や課題設定を志向する場合の業務改善に適していると言われます2, 3)。すなわち,現場の改善がすぐに必要な場合には不向きでしょう。

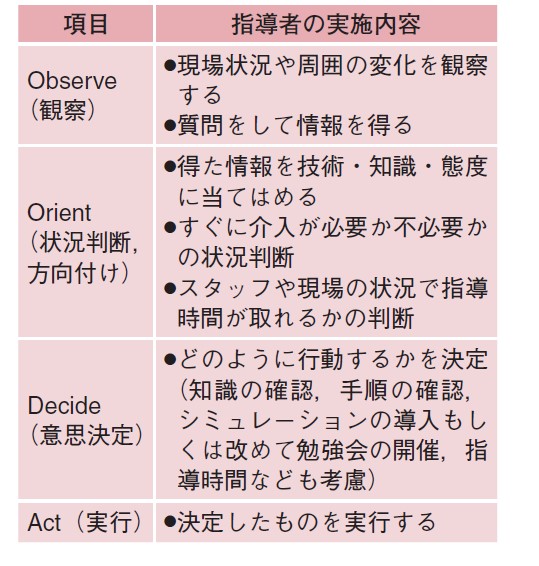

想定外の状況への対応に有効ではないかと言われるのが,OODAループの考え方です。Observe(観察),Orient(状況判断,方向付け),Decide(意思決定),Act(実行)という4つのプロセスを繰り返すことで,変化が激しく,臨機応変な対応が求められる状況でも的確な判断・実行により確実な目的達成をめざす理論です2, 3)。そのため,次の患者を対応する前に改善が必要なときも多々ある救急外来では,PDCAサイクルではなく,OODAループを教育に応用しています。

OODAループを現場教育で考えてみる

では,指導者がこの理論を教育で応用する場合を考えてみましょう(表)。

①Observeでは,指導者が現場状況や周囲の変化をあるがままに読み取り情報を得ます。現場で何が課題になっているかを観察し,そのタスクの終了時にすぐ学習者に声をかけて情報を収集するのです。

次に,②Orientでは,指導者は①で得た情報から技術・知識・態度の3つのどれが不足しているのかを見極め,す...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

濵田 千枝美(はまだ・ちえみ)氏 産業医科大学病院救急・集中治療科シミュレーション教育マネージャー

2004年に看護師免許取得後,病院勤務をしながら心肺蘇生教育や医学教育に携わる。20年より現職。インストラクショナルデザインを学ぶため早大人間科学部人間情報科学科に編入。18年に卒業。現在は岐阜大大学院医療者教育学修士課程に在学中。

いま話題の記事

-

対談・座談会 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

生命の始まりに挑む ――「オスの卵子」が誕生した理由

林 克彦氏に聞くインタビュー 2026.01.16

-

医学界新聞プラス

[第14回]スライド撮影やハンズオンセミナーは,著作権と肖像権の問題をクリアしていれば学術集会の会場で自由に行えますか?

研究者・医療者としてのマナーを身につけよう 知的財産Q&A連載 2026.01.23

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第1回]予後を予測する意味ってなんだろう?

『予後予測って結局どう勉強するのが正解なんですか?』より連載 2026.01.19

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。