理想的なカリキュラム編成を考える

対談・座談会 泉美貴,長谷川仁志

2022.10.17 週刊医学界新聞(レジデント号):第3489号より

医学領域は日進月歩であり,医学生が修得すべき知識や技術は今まで以上に増えている。しかし,教育期間は従来と同じ6年間のまま。医学部のカリキュラムはオーバーロードと言えるだろう。そのような状況下で,何をどのように教えれば卒業生全員の基本的な診療の質を保証できるのか。

独自のカリキュラム編成で「日本一診療能力の高い医学生の育成」をめざす昭和大学の泉美貴氏,「卒前教育の医学は一科目」をスローガンとし,先進的なカリキュラムを早くから導入する秋田大学の長谷川仁志氏が,臨床能力の高い医師を養成するカリキュラムについて議論した。

泉 2018年,日本医師会と全国医学部長病院長会議から「卒前卒後のシームレスな医学教育を実現するための提言」がなされました。これを受けて21年に医師法が改正され,23年度よりCBT(Computer Based Testing)とOSCE(Objective Structured Clinical Examination)が公的化されます。共用試験に合格した医学生は,スチューデント・ドクターとして診療参加型臨床実習において医療行為が認められています。つまり,学生が診療参加型臨床実習に臨む時点で,一定の診療能力を有していることを担保する必要があるのです。本日はそうした人材育成のために求められる医学部のカリキュラム編成について考えていければと思います。

なぜカリキュラムを見直す必要があるのか

泉 現状の医学教育について,長谷川先生はどのような点が課題だとお考えですか。

長谷川 日本の医学教育では,専門科目ごとに講義や実習を行う方式を採っています。ここで注意が必要なのは,この方式だと講義や実習で学べる内容が専門分野に偏りすぎてしまうこと,その結果として卒前教育で最も重視すべき基本的診療技能が十分に身に付かない状況に陥ってしまう可能性があることです。年々,学生が触れる医学的な知識や技術が増えてきたものの教育期間が変わらないこともあり,6年間という枠組みの中で目標達成をめざしたカリキュラムの在り方を考える必要があります。

泉 同感です。また,2010年9月に米国の外国医学部卒業生のための教育委員会(Educational Commission for Foreign Medical Graduates:ECFMG)から,「2023年以降は国際基準で認定を受けた医学校の出身者にしかECFMG認定医の申請資格を認めない」との通告1)があったこともカリキュラムを見直す契機となっています。

ECFMGからの通告を受けて2015年,医学部の教育体制やカリキュラムが適正なものかを審査する日本医学教育評価機構(Japan Accreditation Council for Medical Education:JACME)が発足し,17年には世界医学教育連盟(World Federation for Medical Education:WFME)から評価団体として認定されました2)。

長谷川 JACMEからの認定やスチューデント・ドクターの法制化は,結果として教育の在り方を見直す追い風になりましたよね。日本の医学教育が世界に追いつくには診療参加型臨床実習の充実と,4年次後期までに学生をどれだけ成長させられるかを考える必要があります。

1年次からプロ意識を涵養する秋田大の水平・垂直統合した学び

泉 秋田大は,2009年からカリキュラム改編を推進されており,これからの医学部に求められる教育をまさに体現しておられます。本学の新カリキュラムを検討する時にも見学に行かせていただきました。現在のカリキュラムについて,改めて教えてください。

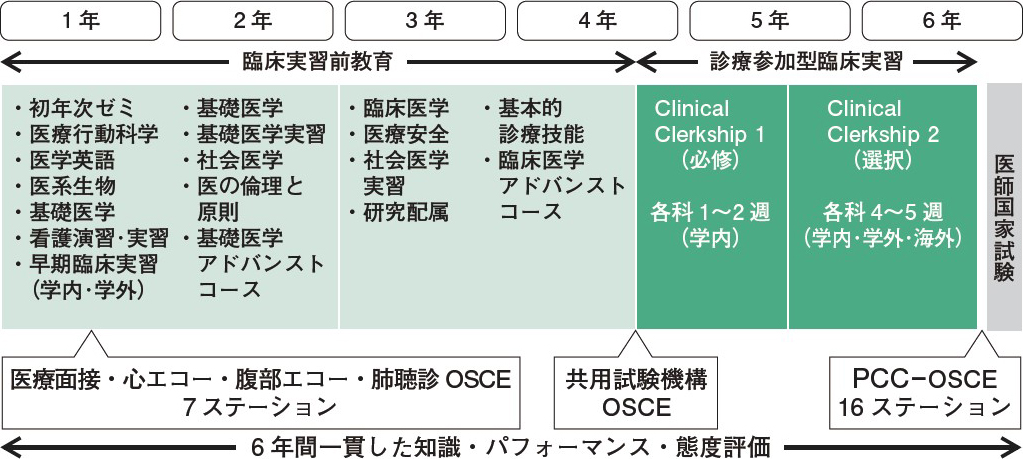

長谷川 2015年より新カリキュラム体制となった現在は「卒前教育の医学は一科目」3)をスローガンに掲げ,症候・症例ベースの統合教育を推進しています。その達成のために1年次から症候ベースにさまざまな科目を横断する水平統合,学年を越えて早期から臨床を意識する垂直統合した学習によって,基礎医学・社会医学・臨床医学・診療参加型臨床実習での知識の連携を図ります(図1)。各科目が専門に偏り過ぎずに卒業時の目標に向かってバランスよく教えられる,それが「卒前教育の医学は一科目」の意味するところなのです。

1年次からさまざまな科目を横断的に学ぶ水平統合,学年を越えて早期から臨床を意識する垂直統合型カリキュラム。本カリキュラム内容を1年次の試験問題として出題し,6年間のカリキュラムや目標を把握させる。

泉 改編のきっかけは何だったのですか。

長谷川 一部の学生だけではなく全学生の臨床能力を向上させる必要性を感じたことです。本学では2001年から卒業時にPCC-OSCE(Post Clinical Clerkship-OSCE)を実施しているのですが,終了後の評価者反省会で「卒後臨床研修を開始する直前の“卒業時の基本的な診療実践レベル”をもっと高い段階に到達させる必要がある」と感じる教員が毎年多くいました。この状況を改善するべく,卒業時の目標を意識した新カリキュラムを提案していきました。

泉 卒前と卒後がシームレスにつながっていなかった,ということですね。

長谷川 ええ。新カリキュラムでは1年次の「初年次ゼミ」「医療行動科学」で,胸痛・腹痛の医療面接・臨床推論を行います。学生は割り振られた胸痛を来す疾患を自己学修してクラス全体に疾患の概要と症状のポイントを発表した後,学生が医師役,教員が患者役となって医療面接のロールプレイを行います。この演習過程で,指導医がこれから学ぶ基礎医学・臨床医学の要点を説明し,さまざまな場面の医療面接を体験させることで,医療行動科学の導入を行います。さらに2学期は並行して胸痛や腹痛の臨床推論に関連する心エコー・腹部エコー・肺の聴診も演習し,2年次の解剖実習を意識させます。これらの単位認定条件にはペーパーテストの結果だけでなく,医療面接やエコー,聴診のOSCEも含まれます。学生に入学直後から「医学部では知識・技術・態度の3点が評価されないと単位認定されない」と意識させることで,学習のモチベーションを向上させるのが狙いです。

泉 1年次からとても実践的な内容ですね。「医学部の勉強は高校までとは異なる」と感じてもらえれば,入学時の高いモチベーションが持続しそうです。

長谷川 1年次から臨床推論を学ぶ理由は2点あります。第一に臨床現場の患者安全を意識させ,プロ意識...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

泉 美貴(いずみ・みき)氏 昭和大学医学部医学教育学講座 教授

1988年川崎医大を卒業後,同大病院病理部に入職。92年横須賀米海軍病院にインターン。94年NTT関東逓信病院(当時)病理診断科,98年東京医大病理学第一講座,2009年同大医学教育学講座を経て,17年より現職。日本医学教育学会理事,日本医学教育評価機構研修委員会委員長。

長谷川 仁志(はせがわ・ひとし)氏 秋田大学大学院医学系研究科 医学教育学講座 教授

1988年秋田大卒業後,同大第二内科に入職。山本組合総合病院(当時),秋田労災病院等勤務。2007年秋田大内科学講座循環器内科学・呼吸器内科学分野准教授,08年同大総合地域医療推進学講座教授を務めた後,13年より現職。16~22年日本医師会生涯教育推進委員会委員長。日本医学教育学会理事,日本医学教育評価機構評価委員会委員。

いま話題の記事

-

取材記事 2026.02.10

-

あせらないためのER呼吸管理トレーニング

[ミッション4] HFNC vs. NPPV――病態生理に基づいて使い分けよう連載 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。