命と暮らしをまるごと支える,訪問看護の判断力を育む

インタビュー 清水奈穂美

2022.08.29 週刊医学界新聞(看護号):第3483号より

訪問看護師は一人で現場に向かい,限られた時間の中で多岐にわたる判断を迫られる。命を守るための判断と療養者の望みが異なることも多く,また終末期のケアでは倫理的課題をはらむ難しい判断を求められることもあり,多くの訪問看護師は日々悩みながらケアに奮闘している。

書籍『在宅ケアのための判断力トレーニング――訪問看護師の思考が見える』(医学書院)では,在宅ケア現場ならではの複層的な思考プロセスを学び,「判断力」を養うことができる。本書を上梓した清水奈穂美氏に,訪問看護師の判断力や訪問看護の醍醐味について聞いた。

――訪問看護師の思考プロセスに着目した背景を伺えますか。

清水 学生の実習記録を見た時に,在宅療養者と家族にとっての最善解をめざす,という訪問看護の意図が伝わっていない印象を受けたからです。

――学生は,訪問看護師のケアをどうとらえていたのでしょう。

清水 ある学生は,訪問看護では一定程度の妥協が必要であり,最低限のケアしかできていないように感じる,と実習記録につづっていました。それまで学んできた,病院内の整備されたルールに基づく医学的に正しいケアを基準として考えたのでしょう。ですが,療養者や家族の生活・価値観を支えるための在宅ケアにおいては,病院でのケアをそのまま持ち込むことがベストではありません。

ただ,確かに30分や1時間の同行実習で学生が訪問看護師の意図をつかみ取ることは難しいかもしれません。ならば訪問看護師の実践の意図や判断に至るまでの思考プロセスをきちんと「見えるようにして」教えよう,と思い付いたのです。

訪問看護の判断の基盤となる思考プロセスとは

――最善解を導き出すための訪問看護師の「判断」は,どのような思考に基づいているのでしょうか。

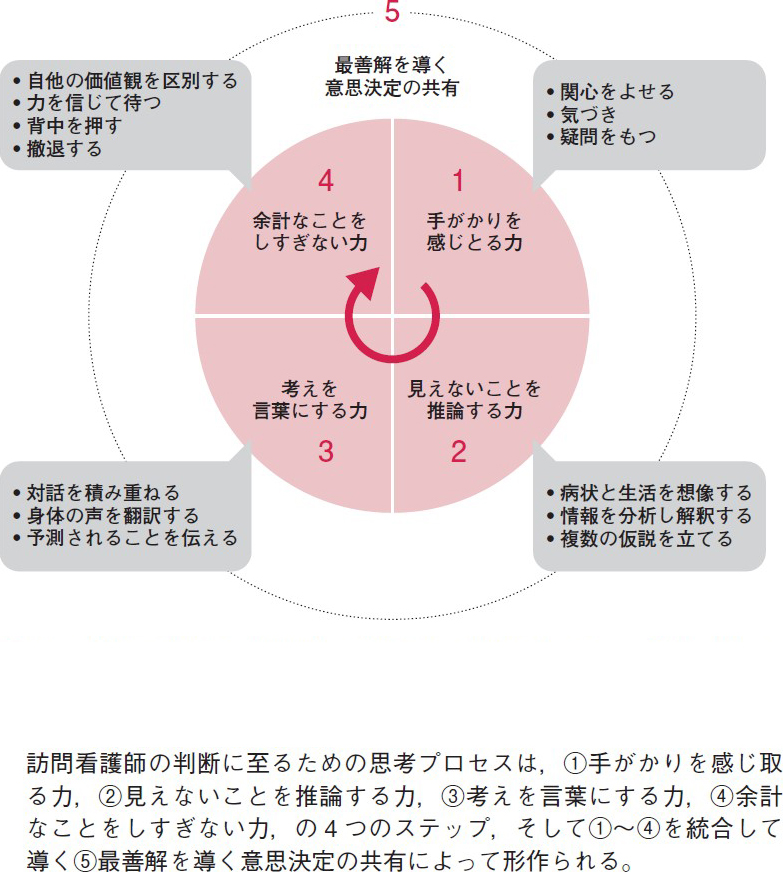

清水 訪問看護師は単に直感や経験だけで判断しているわけではありません。結論にたどり着くまでの道筋で,バイタルサインは正常値か異常値か,もし異常値だった場合はその原因は何か,のように小さな判断を連続して行っています。そうした積み重ねから予測的判断を導き,その判断と療養者・家族との対話に基づいて導いた価値判断をすり合わせることで,最終的にその療養者と家族にとっての最善解にたどり着く(図)。これこそが,訪問看護師の判断といえます。

――図内「5 最善解を導く意思決定の共有」が,「支援」ではなく「共有」なのはなぜでしょう。

清水 「意思決定支援」ならば意思決定の主体はあくまで療養者にあり,そのサポートを関係者が行います。「意思決定の共有」は,療養者とその家族の望む生き方を実現するために,かかわる全員で共同して最善解を導き出す。「支援」よりも一歩踏み込んで意思決定に携わるイメージですね。

在宅ケアの現場では多職種がお互いの専門性を活かし,補い合いながらケアに携わっており,おのおのの価値観で療養者にとっての最善解を考える際に,意見が食い違うことがあります。また,生活の場に介入するため,4つのステップ全てで療養者とご家族の同意や確認が必須です。ですから...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

清水 奈穂美氏(しみず・なおみ)氏 佛教大学保健医療技術学部看護学科在宅看護学 准教授

7年間の大学病院勤務を経て,淀川キリスト教病院訪問看護ステーション(現・よどきり訪問看護ステーション)に配属。当初はがん看護領域でのキャリアを志向していたものの訪問看護の面白さに目覚め,地域医療や院内外の栄養ケアに携わる。2015年に大阪府大(当時)大学院看護学研究科博士前期課程在宅看護 CNSコースへ進学。修了後,在宅看護専門看護師となる。17年より滋賀医大看護学科および同大医学部附属病院看護臨床教育センターにて学生指導から現任教育までを担い,地域で活躍する看護職の育成,キャリア形成支援に取り組む。22年4月より現職。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。