AYA世代に対するがん看護

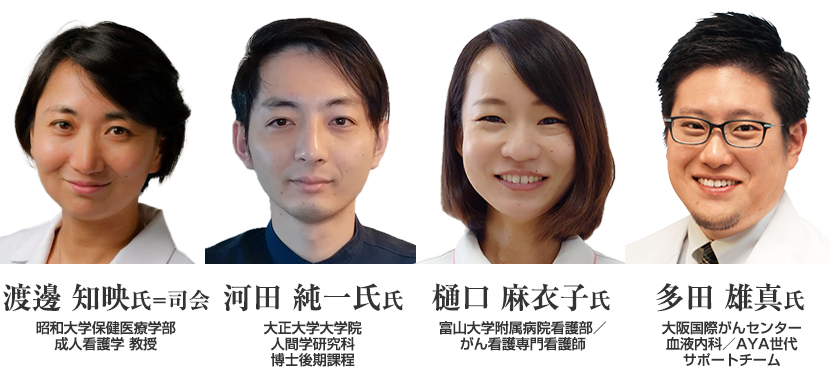

対談・座談会 渡邊 知映,河田 純一,樋口 麻衣子,多田 雄真

2022.07.25 週刊医学界新聞(看護号):第3478号より

AYA世代は,思春期(Adolescent,以下A世代)から若年成人(Young Adult,以下YA世代)を指し,国民全体の約25%を占める。そうしたAYA世代に発症するがんは,成人がんに比較すると発症頻度はまれであるが,年間2万人程度が新たに診断される現状がある(MEMO)。治療成績の向上に伴って生存率は高まり,患者のQOLを意識したケアが重視されるようになってきた中で,看護師が向き合うべき課題は何か。AYA世代の妊孕性やセクシュアリティの問題を専門とする渡邊氏を司会に,院内でAYA世代サポートチームを立ち上げた血液内科医の多田氏,がん経験者である樋口氏,河田氏が議論を行った。

AYA世代特有の悩みとは

渡邊 看護師がかかわるAYA世代の患者さんとして,治療中の方,既に治療がある程度終了している長期フォローアップ中の方,小児期あるいはA世代で発症した後の移行期医療を受ける方が挙げられます。

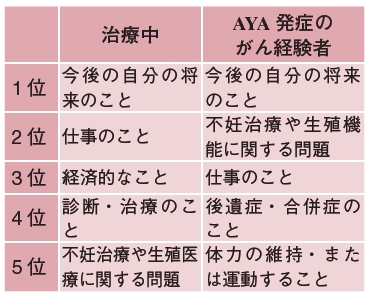

では実際,患者さんはどのようなケアを必要としているのでしょうか。厚労科研のデータによると,治療中と治療後では患者さんの悩み事の優先順位が変わるとされています(表)2)。河田さんは慢性骨髄性白血病が発覚した当時は大学生だったと伺っています。診断時,まず何を考えましたか。

河田 40度を超える発熱で倒れた直後でしたので,「がんになった」というショックよりも,「早く助けてもらいたい」との一心でした。実は告知の1年前から微熱が続いたり,体のだるさを感じたりして大学に行けない日がありました。精神面に起因する症状だと疑って心療内科を受診したこともありましたが,告知されるまで体調不良をがんと結びつけて考えることは一切なかったですね。

渡邊 そうでしたか。AYA世代の場合は体調が普段より悪くてもがんを一番に疑うことはまずありませんし,受診・診断までに時間がかかることも1つの特徴だと考えています。医療から最も遠い世代と言っても過言ではないかもしれません。

では,樋口さんはいかがでしょう。甲状腺がんが発覚した27歳時の経験を教えてください。

樋口 6年目の看護師として働いていた当時,まずは「病棟での勤務をどうすればよいか」との仕事に関する悩みが思い浮かびました。上司に相談したところ,「治療と並行しながら働きたいと希望したのはあなたが初めて。逆にどうしたらいい?」と聞かれてしまい,混乱したことを覚えています。

渡邊 治療に当たっては妊孕性の問題もあったかと思います。どのようなタイミングで意識し始めましたか。

樋口 術後補助療法として行われた放射線治療の際,医師から「生理が止まるかもしれない」との話がありました。私自身,看護師の養成校時代にがんについて一通り学んだものの,入職後はがんにかかわる病棟を担当していなかったことから,その発言が妊孕性にかかわる話題だと結び付かず,治療後にさまざまな方からの話を聞く中で,卵巣への影響があるかもしれないことを知りました。受けた治療は現在,ASCO(米国臨床腫瘍学会)のガイドラインで妊孕性への影響がほとんどないとされていますが,情報源も乏しい当時はとても不安でした。

多田 樋口さんのおっしゃる通りで,妊孕性温存については,正確な情報へのアクセスの困難さや温存にかかる費用の問題がありました。また,がん治療を提供する医療者側もどのような施設につなぐべきか判断に迷っており,数年前まで課題が山積していたのです。これらの課題は,がん・生殖医療ネットワーク(註1)が各地域で整備されたことで改善傾向にあり,2017年には日本癌治療学会から『小児,思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン』(金原出版)が発刊され,医療者側にも判断のよりどころができました。

費用の面では,妊孕性温存に対する助成制度(21年4月施行)や,妊孕性温存後の生殖補助治療に対する助成制度(22年4月施行)が実現し,挙児をめざすフェーズまで経済的な支援がなされるようになりました(註2)。AYA世代のがん患者さんにとっては福音と言えるでしょう。

渡邊 経済的な話題に絡めて言えば,がん治療そのものに対する高額な治療費の問題もあります。AYA世代は,がん保険に加入していない場合も多く,さらに非正規雇用の方も少なくありません。つまり,経済的な負担が大きいのです。河田さんは大学生でしたが,どう対応されましたか。

河田 親に支払いをお願いしていました。約1か月入院し,その後10年ほど分子標的薬を服用していましたので,費用も高額に……。両親に費用を負担してもらうことが心理的な負担でした。

渡邊 「払わなければならない」ではなく,親に「払わせてしまう」つらさでしょうか。

河田 罪悪感から「治療をやめたい」と主治医に何度もお願いしました。ある意味,抗がん薬による副作用よりもつらい経験だったかもしれません。

就学・就労の問題にいかにかかわれるか

渡邊 AYA世代のがん医療を語る上で就学や就労の問題は外せません。河田さんは治療に伴って大学を中退したと伺いましたが,当時の様子を共有していただけますか。

河田 私の場合,東京で下宿をしていたものの,治療自体は埼玉県の実家で行っていました。休学申請は行っていたのですが,分子標的薬の副作用が強く出てしまい,長距離の通学が困難であること,また治療がいつまで続くのかわからない不透明さから,大学に戻るタイミングを逸し,結果的に退学してしまったのです。

渡邊 退学後に気持ちの面で変化はありましたか。

河田 当時は「大学を卒業したら就職する」という画一的なロールモデルしか見えておらず,「学生」の肩書きがなくなり社会的なポジションを失ったことで,同世代の中で1人だけ取り残されている気分に苛まれました。特にAYA世代の場合,交友関係の範囲が狭いために思考が閉じてしまいやすいのだと思います。

渡邊 樋口さんからはどうでしょう。休職期間はどのくらいでしたか。

樋口 約1か月半です。休職時は河田さんと同様に社会から取り残された感覚に陥り,時におっくうだと思ったことがあった仕事でも,復職時には働けることのありがたさを実感しました。当時は時短勤務を選択することもなかなかできなかったので,働き方の柔軟さに配慮があってほしいなとも思いました。

渡邊 働き方については以前よりも手厚い支援がなされるようになってきているとは思いますが,就学や就労の問題に対して,医療者が紹介できるサービスにはどのようなものがありますか。

多田 就労に関して大阪では,「OSAKAしごとフィールド」という取り組みがあります。通常,職を探しにハローワークを訪れ企業を紹介されると,面接時にこれまでの治療状況などを一から話さなければなりません。しかし,この団体を介すと,キャリアカウンセラーなどの専門職が病状等を踏まえた上での個々人に合った働き方を提案してくれるのです。こうした取り組みは,少しずつ全国の自治体で進んでいます。

一方で義務教育を終えた高校生や大学生の教育支援は未発達と言わざるを得ません。対象者数が少ないために,ニーズがある領域として行政に認知されにくいのも1つの原因でしょう。また,病院と連携して教育を継続できるかは,在籍校の協力体制次第。卒業するための方法を積極的に提案してくれる学校もある一方で,「前例がないのでどうしようもない」と交渉の余地すらない場合もあります。

渡邊 在籍校の経験値によって患者さんの人生が大きく変わってしまうのは問題と言えますね。学校側は就学の継続に際してどのような配慮を行えばよいかがわからず,二の足を踏んでしまっている可能性もあります。どのタイミングであれば復学できるかなど,医療者側が歩み寄り,情報を密に共有する必要があるはずです。

そうした時にわれわれ看護職は,患者さんが何をしたいか,何に配慮してほしいかを,対話を通じて理解していくことが重要です。リモートで授業を受けられるのであれば,検査や治療の時間帯を考慮し,入院中も授業に参加できる体制を整備していくべきです(註3)。

河田 ぜひお願いしたいポイントです。コロナ禍で講義をリモートで受講できる体制が整備されてきたために,今であれば私は中退せずに大学を卒業できたのかもしれません。学校に所属していると進路に関するサポートが受けやすいことは事実です。学生の患者さんであれば通学の継続を第一に考えてあげることが大事であり,「将来どうしたいのか」...

患者本人の意見が置き去りにならない工夫を施す

渡...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

渡邊 知映(わたなべ・ちえ)氏 昭和大学保健医療学部成人看護学 教授

2005年東大大学院医学系研究科博士後期課程修了。博士(保健学)。日赤医療センター,がん研有明病院化学療法科,昭和大病院ブレストセンターで看護職として従事。上智大看護学科准教授を経て,20年より現職。専門はAYA世代の妊孕性やセクシュアリティの問題。若年乳がんコミュニティStyles世話人。2023年開催予定の第5回AYAがんの医療と支援のあり方研究会学術集会の会長を務める。

河田 純一(かわた・じゅんいち)氏 大正大学大学院人間学研究科博士後期課程

22歳の時に慢性骨髄性白血病を発症したがん経験者。治療専念のため大学を中退。5年後大学に再入学し卒業。大正大大学院人間学研究科人間科学コース修士課程修了。修士(人間学)。2017年より同大大学院人間学研究科博士後期課程に在籍し医療社会学の研究を行う傍ら,21年より東大医科研公共政策研究分野の学術専門職員を務める。慢性骨髄性白血病の患者・家族の会「いずみの会」の副代表。

樋口 麻衣子(ひぐち・まいこ)氏 富山大学附属病院看護部/がん看護専門看護師

富山大医学部看護学科を卒業後,2008年より看護師として勤務。27歳の時に甲状腺がんが発覚し,現在までに手術3回と放射線治療を2回経験。治療中に欲しかった情報になかなかたどり着くことができなかった経験からがん看護に興味を抱き,がん看護専門看護師の資格を19年に取得する。また20年には富山AYA世代がん患者会「Colors」を設立し,地域での支援活動を続ける。

多田 雄真(ただ・ゆうま)氏 大阪国際がんセンター血液内科/AYA世代サポートチーム

2011年阪大医学部医学科卒。15年より大阪国際がんセンター血液内科。造血幹細胞移植を中心とした血液内科の診療に携わる傍ら,19年には院内でAYA世代サポートチームを立ち上げ,多くのAYA世代当事者の支援に携わるとともに,AYA世代の啓発週間「AYA week」の実行委員長を務めるなど,アドボカシー活動にも力を入れている。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2020.02.03

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第10回]外科の基本術式を押さえよう――腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ)編

外科研修のトリセツ連載 2025.03.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。