MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内

書評

2022.07.18 週刊医学界新聞(通常号):第3478号より

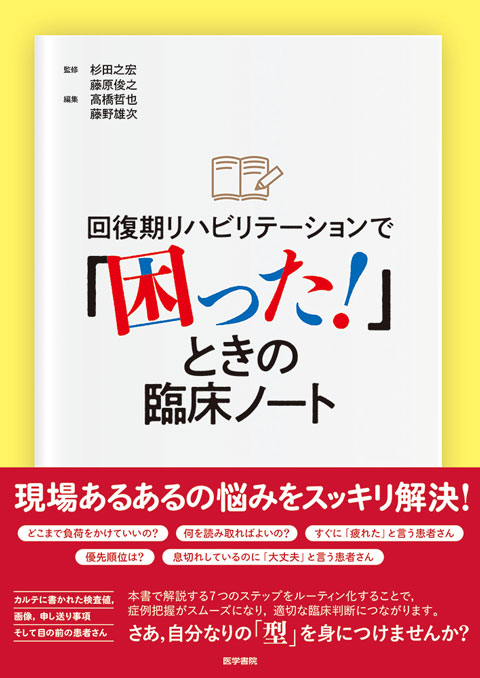

《評者》 吉村 芳弘 熊本リハビリテーション病院サルコペニア・低栄養研究センター長

だから回復期リハビリテーションはやめられない。そういう意味でのバイブルでもある。

回復期リハビリテーションがテーマの書籍はこれまで数多くありましたが,ここまで体系的かつ徹底的な現場目線で回復期リハビリテーションの教育および臨床に適した書籍はありません。どうしても断片的で執筆者目線になりやすい情報が,本書では包括的かつ現場目線でまとめられています。目次を眺めていたら,つい寝食を忘れて最後まで一気に読んでしまいました。時がたつのを忘れるほど読書に熱中したのは久しぶりです。

病態や症例に関する基本的な情報整理に始まり,回復期リハビリテーションでよく遭遇する“困った!”をステージ,機能障害,呼吸循環,老年医学,チーム医療,家屋調査というさまざまな角度から展開しています。これらは,どれも回復期リハビリテーションに携わる医療および介護従事者にとって,欠かすことができないテーマです。さらに,わかりにくい言葉や新しい言葉は小見出しでしっかりと説明されており,この構成バランスが俊逸です。まさに,回復期リハビリテーションのバイブルとなり得る一冊です。

本書の目次項目を一部要約して紹介すると,「少し歩いただけで血圧が180を超えた! どうする?」「いつもリハビリを拒否される。どうしたらいい?」「機能訓練はいつまで続けるの?」「女性セラピストの歩行練習のコツは?」「低栄養の患者に注意することは?」「服薬状況から何がわかる?」「カンファレンスでは何を話したらいい?」など,回復期リハビリテーションへの現場目線の鋭い情熱とスタッフへの愛情があふれた問いかけが満載です。

ひたすら現場目線の,まるで同僚から発せられるような身近な疑問を丁寧に解説する書面づくりが素晴らしいです。何よりテーマの立て方が超一級です。私や同僚がしょっちゅうつまずいて苦労している回復期リハビリテーションの“困った!”を見事に言い当てており,この書籍はもしかして私(や同僚)に向けて書かれた本なのでは,と何度も膝を打ってしまいます。

私はこの本を読んでいる間,ずっと「早く病棟(リハ室)に行きたいな」「明日の回診が楽しみだなぁ」「あの患者の歩行状態はどうなったかな」などと考えてばかりいました。何しろ回復期リハビリテーションが対象で,書籍の中にあらゆる現場の様子がリアルに登場しますので,生唾が出てくるくらい“回復期リハビリテーション”をやりたくなってきます。

だから回復期リハビリテーションはやめられない。この書籍はそういう意味でのバイブルでもあります。

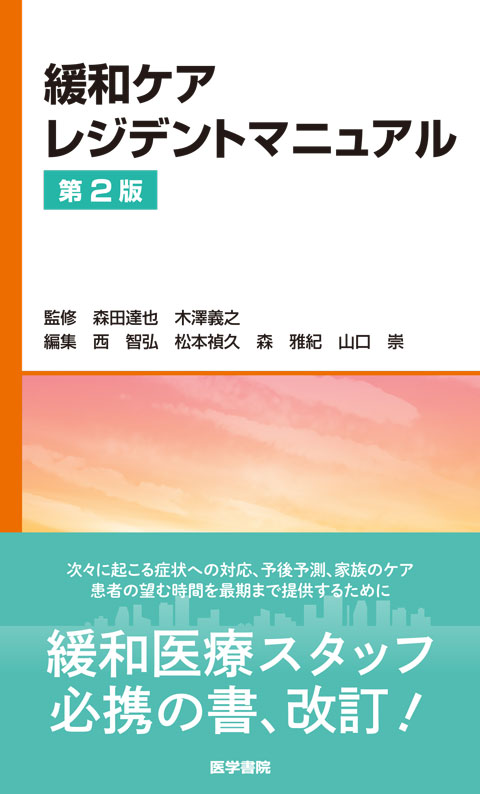

《評者》 柏木 秀行 飯塚病院連携医療・緩和ケア科部長

比類なき網羅性を実現した第2版

レジデントマニュアルシリーズと聞けば,「片手で持てて,ポケットに入るけど,ちょっと厚めのマニュアルね」と多くの人がイメージする。そのくらい,各領域に抜群の信頼性を備えた診療マニュアルとして位置付けられ,定番中の定番だろう。そんなレジデントマニュアルに,緩和ケアが仲間入りしたのが2016年であった。初版も緩和ケアにかかわる幅広い論点を網羅していたが,さらに充実したというのが第2版を手にとっての感想である。

緩和ケアもここ数年で大きく変化した。心不全をはじめとした非がん疾患をも対象とし,今後の症状緩和のアプローチが変わっていくような薬剤も出てきた。こういったアップデートをふんだんに盛り込んだのが第2版である。緩和ケアに関するマニュアルも増えてきたが,網羅性という点において間違いなく最強であろう。そう考えると分厚さも,「これだけのことを網羅しておいて,よくこの厚さに抑えたものだ」と感じられる。

もう少し具体的に本書の魅力について触れてみる。まず,エビデンスレベルの表記が相変わらず秀逸だ。自分の参考にしている情報やプラクティスが,何を根拠にしているかを理解することは重要である。これらの情報はただ単にマニュアルとしての価値ではなく,学習者を支援する一冊であることを物語っている。症状緩和に関しては,ここ数年で登場したヒドロモル...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。