多職種で支える誤嚥性肺炎のリハビリテーション

[第1回] 誤嚥性肺炎の疫学・病態

連載 百崎 良

2022.04.18 週刊医学界新聞(通常号):第3466号より

誤嚥性肺炎は,抗菌薬による治療だけではなく,運動療法,嚥下訓練,口腔ケア,栄養管理など包括的な介入が功を奏する疾患です。しかし,誤嚥性肺炎診療における多職種の連携は十分とは言えません。そこで本連載では,誤嚥性肺炎に対するスムーズな連携に必要な視点や知識について紹介していきます。

こんな患者さん見たことありませんか?

80歳男性。発熱を主訴に救急外来を受診。受診3週間前には食物誤嚥による窒息のため救急搬送され,誤嚥物吸引後に帰宅したエピソードがあり,2日前から喀痰貯留も認めている。体重は直近6か月で5.0 kg減少し,受診時は40.0 kgだった。

老嚥を背景とした誤嚥性肺炎の増加

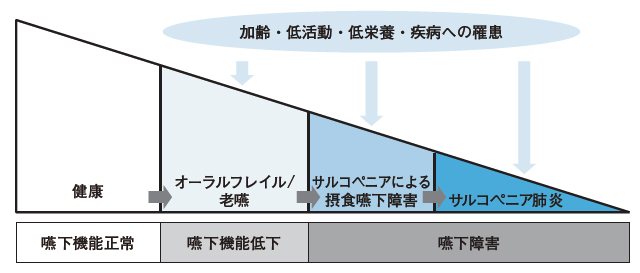

人口の高齢化に伴い肺炎に起因する死亡者数が増加し続けています。日本における肺炎死亡者の多くは65歳以上の高齢者であり,2020年の人口動態統計では,肺炎と誤嚥性肺炎の死亡者数を合わせると,日本人の死因の第4位になりました1)。高齢肺炎のほとんどは加齢に伴う嚥下機能低下(Presbyphagia,老嚥)を背景とした誤嚥性肺炎であると考えられています。老嚥を有する高齢者は,①加齢,②身体機能低下に伴う低活動,③嚥下機能低下に伴う低栄養,さらには④疾病への罹患の結果,全身や嚥下関連筋群のサルコペニアが進行し,サルコペニアによる摂食嚥下障害へと状態が移行します(図1)。高齢誤嚥性肺炎は,サルコペニアの進行によって生じる「サルコペニア肺炎」とも呼ぶべき病態と言えるでしょう。

加齢・低活動・低栄養・疾病への罹患の結果,全身や嚥下関連筋群のサルコペニアが進行し,摂食嚥下障害へと移行。高齢者に発症する誤嚥性肺炎は,サルコペニアの進行によって生じる「サルコペニア肺炎」とも呼ぶべき病態と表現できる。

誤嚥性肺炎入院患者のリアルワールド

誤嚥性肺炎は,嚥下機能の低下した高齢者,脳梗塞後遺症などの神経疾患や寝たきりの患者に多く発生し,入院が必要な肺炎の66.8%,院内肺炎の86.7%が該当すると言われています2)。また,肺炎球菌や口腔内の常在菌である嫌気性菌が原因となることが多いとされます3)。こうした誤嚥性肺炎を取り巻く状況をより詳細に明らかにしようと,筆者は診療報酬データベースを用いて誤嚥性肺炎に関する研究を行ってきました4~6)。本データセットは日本の急性期患者の50%以上を網羅するものであり,2010年7月~2012年3月(約1.5年分)の間に誤嚥性肺炎で入院した患者25万5394人(平均年齢:82歳)を対象にしています。表17)に示した日本の現状では,半数以上の患者が入院中に摂食機能療法を受けておらず,自宅退院もできていません。また,もともと誤嚥性肺炎入院患者には身体機能の低い低体重を有する高齢者が多い中,入院中により一層の身体機能が低下していることも読み取れます。つまり身体機能予後や経口摂取予...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

百崎良(ももさき・りょう)氏 三重大学大学院医学系研究科リハビリテーション医学分野 教授

2004年慈恵医大卒。都立大塚病院,慈恵医大附属第三病院で研鑽を積み,15年慈恵医大リハビリテーション医学講座講師。帝京大リハビリテーション科准教授を経て,20年より現職。15年には東大大学院医学系研究科公共健康医学専攻修了。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。