肺NTM症診療の現在地とこれから

寄稿 南宮 湖

2022.04.18 週刊医学界新聞(通常号):第3466号より

「この病気に感染する人が増えているみたいですが,調べてもよくわかりません」。他院から紹介された肺非結核性抗酸菌(NTM)症の患者さんに,初めてお会いした時によく投げ掛けられる言葉である。全国の多くの医療従事者も経験があるやり取りではないだろうか。

患者数が増加する肺非結核性抗酸菌症とは?

NTMは結核菌群とらい菌を除いた約200種類以上の抗酸菌の総称で,水や土壌等に常在する弱毒菌である。ヒトからヒトへは基本的に感染しないとされるものの,NTM症の感染者数は特に成人において米国をはじめとする世界中で増加傾向にあると報告されている1)。NTM症は,皮膚・軟部組織の感染症や免疫不全を背景とした播種性NTM症を引き起こすこともあるが,日常臨床では慢性呼吸器疾患として遭遇する機会が圧倒的に多い。症状には,咳嗽や喀痰などの呼吸器症状に加え,体重減少や微熱などの全身症状が挙げられる。ただし,これらの自覚症状を認めず,胸部単純X線や胸部CTなどの胸部画像検査を契機に発見される患者さんも増えている。

このように臨床現場において肺NTM症の顕著な増加が肌感覚で実感されていたものの,日本においては,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)や結核と異なり,感染症法の指定疾患ではない。そのため,疫学的実態の正確な把握は長らく困難であった。疫学データの把握は感染症対策の一丁目一番地でありながら,肺NTM症の増加を裏づける疫学データが乏しかった。

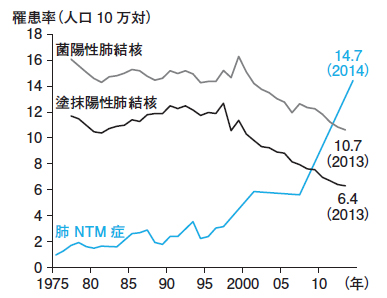

そこで筆者らのグループは,2014年に全国800以上の病院を対象にアンケート方式による肺NTM症の全国的疫学調査を実施した。結果,肺NTM症の罹患率は人口10万人当たり年14.7人と判明し2),日本は世界の中で最も肺NTM症の罹患率が高い国であると示唆された。また,肺NTM症の罹患率が既に肺結核の罹患率を超えていることも明らかになっている(図1)2)。

肺NTM症の罹患率が急増し,結核を上回った。

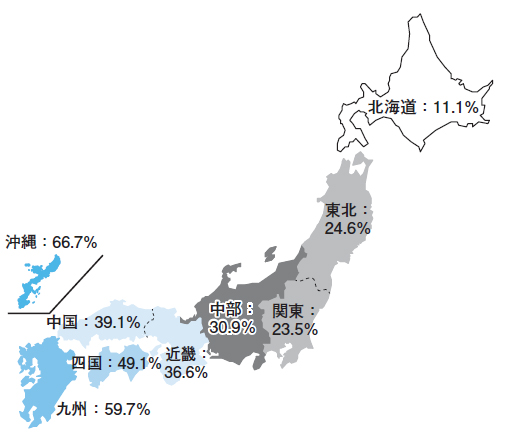

NTM症の中で,最も頻度が高いMycobacterium avium complex(MAC)症の原因菌は,M. aviumとM. intracellulareに大別される。肺M. avium症の罹患率は東に行くにつれてより高く,肺M. intracellulare症の罹患率は西に行くにつれてより高い傾向がみられ,両者の分布が地域間で異なることが明確に示された点は興味深い(図2)3)。この疫学的事実は,肺MAC症が環境要因に影響される呼吸器感染症であることを示す重要な知見である。

M. intracellulareの占める割合は「西高東低」を示した。

肺NTM症は無症状や緩徐に進行する例が多いが,中には重症化し呼吸不全に至る例もある。さらに,死亡者数も結核を上回ることが判明した4)。以上のことから,肺NTM症は決して軽視できず,公衆衛生上,まさに重要な呼吸器感染症であると言える。さらなる知見の集積が求められる一方,本疾患の疫学把握は医療従事者・研究者の努力に委ねられている現状があり,今後,厚生労働省を含む公的な機関の継続的なサポートがより一層必要である。

新たな診療ガイドラインと吸入薬の登場

肺MAC症の診断においては,日本で開発された抗GPL core IgA抗体の測定キットが補助診断に有用で,臨床現場で多く使用されている。抗GPL core IgA抗体は,NTMの細胞壁に存在する糖脂質抗原のGPL抗原に対する患者血清中の特異抗体である。カットオフ値0.7 U/mLでは特異度(96.9%)に優れ(ただし,感度は70%程度),肺MAC症が疑わしい症例では積極的に測定を検討したい5)。

肺NTM症の主な診療ガイドラインとして,長らく2007年のATS...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

南宮 湖(なむぐん・ほう)氏 慶應義塾大学医学部感染症学教室 専任講師

2007年慶大卒。総合病院国保旭中央病院,慶大医学部呼吸器内科を経て,18年4月米国NIH/NIAIDに留学。21年4月より現職。NPO法人NTM-JRCでは,患者さん・家族,医療従事者,そして社会に向けて肺NTM症の情報提供に取り組む。広報資材をご希望の方は事務局(office@ntmjrc.com)まで。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。