MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内

書評

2022.04.11 週刊医学界新聞(レジデント号):第3465号より

《評者》 國松 淳和 医療法人社団永生会 南多摩病院総合内科・膠原病内科部長

良い本。買ったほうがいい。

さて書評である。

この本の書評は難しい。なぜならとても良い本だからだ。

良い本。買ったほうがいい。本来これで終了である。

この本は,ちゃんとした医学書である。

その点が非常に重要である。

各所で言ってしまっているかもしれないが,教科書というのはある事柄の「全体」を標準的(時に画一的)に扱うものであるが,ガイドラインなどと違い,具体的なことよりも抽象的なことを教えてくれるものだと私は認識している。

ここ数年以上の「医学書」のトレンド・趨勢は,とにかく「図表が多く,わかりやすく,まとまっていて,すぐ役立つもの」である。そうでないと売れないからだ。ガイドラインというものも非常に汎用されている。まあ,なんというかわかりやすいからだろう。これらはつまり,標準的な「全体」をカバーし,かつ抽象ではなく具体を扱っている。

この本は,「皮疹の診かた」というある程度の「全体」が扱われている。そしてちゃんとした教科書であり,解説内容も説きかたも堅実で,意味としては抽象を(著者もほぼ無意識に)扱っている本である。この本のやや特異な点は,「全体」と言いつつ,初期研修医などが学ぶべきこと全体からしたら「皮疹の診かた」というやや「個別」を扱っているという点だ。

ここまでで私が何を言おうとしているかきっとわからないだろうが,私個人は自分で書いていて腑に落ちた。

この本は「読ま」なければならない。参照して,重要なところだけ拾い読みする本ではない。これを省略すると,この本の真骨頂である,「皮膚科診療という“個別”から,真の意味で応用の効く抽象的な理解を得る」ことはできない。

……ああ,それってごく普通のことではないか。教科書から学ぶということにおいて,そんなことは普通。ただ,これをことさら言わねばならないことが問題だと思う。医者は本当に医書を読まない。読まずによく臨床ができるなと思う。どんどん出る新しい論文をフォローするだけで臨床スキルをアップデートしていける人は全体のごくわずか(オリンピアン:全人口比くらい?)だろう。

少し脱線してしまったが,本書の解説に戻ろう。

非専門医にとっての「皮膚科の本」といえば,各皮膚疾患が皮膚画像とともに解説がされてあって,読む側は「絵あわせ」的に参照して,今みている患者の皮膚を思い出してこれかな~のような関わり・使いかたになるであろう。

この本は違う。そういう解説の仕方は一切していない。ロジックを重視。臨床的な「頻度」がしっかり意識されてある。読者を,明瞭に「初期研修医」に合わせてある。

良い本。買ったほうがいい。これで終了である。

《評者》 倉本 秋 高知医療再生機構理事長

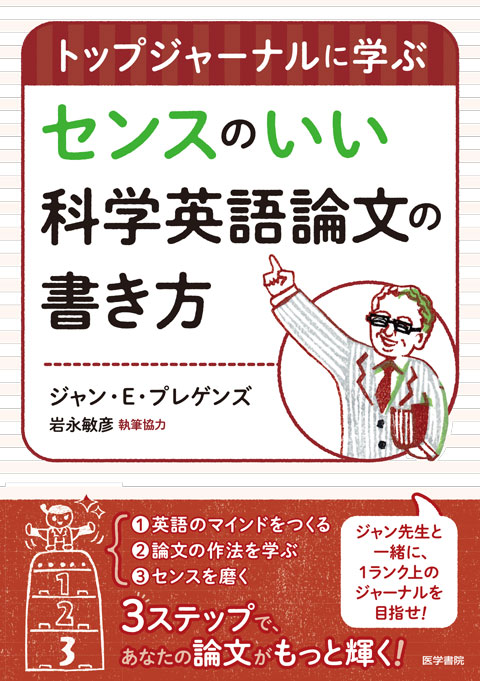

language barrierに苦しんだ,若き日の自分に贈りたい一冊

本書の著者であるジャンさんとの出会いは,1980年代後半までさかのぼる。当時私が勤務していた東大病院分院の助教授から,ジャンさんを紹介された。知り合って10年間は,2週間に1回程度おしゃべりの機会を持ち,論文ができたら校閲してもらっていた。その後,私の職場は高知大,そして高知医療再生機構へと変わったが,投稿論文は全てジャンさんの手を経ており,今では機構が販売する学内委員会Web審査システムの英文マニュアルまで校正をお願いしている。

今回,『トップジャーナルに学ぶ センスのいい科学英語論文の書き方』を読み進めながら,30年以上前にレトロな東大分院の建物で教えてもらっていたことは,ステップIの「英語のマインドをつくる」に述べられている内容であったと気付いた。確かに,科学論文を書こうとする日本人は皆,英作文はできる。しかし残念なことに,「(日本の)学校英文法」とは似て非なる,「英文」を構成する法則,コンセプトへの理解は欠落している。Native speaker(以下,native)が学ぶようなparagraph writingの概念を教える授業は,日本にはないからである。そこをすっ飛ばして中学から大学まで英語を学んだ若い研究者たちは,卒前,あるいは卒後しばらくして初めての論文を完成させる。「事実は現在形で」とか,「受動態は少なめがよい」とかいう先輩の指示だけを道標に。“Paragraph”を日本語の「段落」に置き換えただけの頭では,「ミニエッセイ風」などの構成は思いも至らない。このような前提を知らないと,nativeのproofreadを受け取ったとき,その朱字を許容し難い場合がある。Nativeも,日本人の文の順序や改行を怪訝に思いながら,校正と格闘する羽目になる。

推奨したいの...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

-

医学界新聞プラス

[第13回]外科の基本術式を押さえよう――腸吻合編

外科研修のトリセツ連載 2025.05.05

-

医学界新聞プラス

[第2回]糸結びの型を覚えよう!

外科研修のトリセツ連載 2024.12.02

-

寄稿 2024.10.08

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。

![誰も教えてくれなかった皮疹の診かた・考えかた[Web動画付]](/application/files/3316/3997/7370/108969.jpg)