特定行為研修修了者が活躍する組織マネジメント

対談・座談会 神野正博,園田幸生,角田直枝,小松﨑香

2022.03.28 週刊医学界新聞(看護号):第3463号より

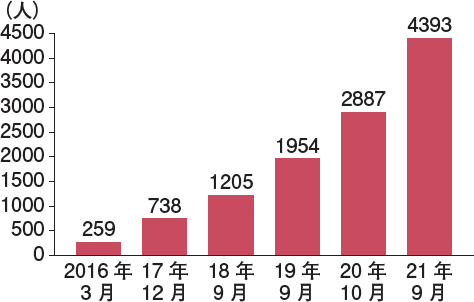

2014年に創設された「特定行為に係る看護師の研修制度」(以下,特定行為研修)の認知度は徐々に高まり,修了者も4393人(2021年9月現在)に増えた(図)。一方で,特定行為研修修了者(以下,修了者)に対する組織内の理解や活用が課題となっている。修了者が活躍するためにはどのような方策が必要か。本座談会の司会を務める神野正博氏は,2010年5月から36回にわたり開催された厚労省「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」の構成員として,特定行為研修の具体的内容の策定にかかわってきた。修了者の育成と活用に関与する医師,看護管理者と共に,出席者各氏の施設(表)の現状と課題を踏まえながら,修了者が活躍できる組織マネジメントを議論する。

神野 修了者の量的拡大とともに質の高い活躍を支えるには,組織マネジメントの在り方が鍵を握ります。初めに,皆さんの病院における修了者の現状を教えてください。

小松﨑 急性期病院である上尾中央総合病院は,特定行為の指定研修機関として2015年から研修を開始し,院内外の132人が修了しました。当院には現在,30人の修了者が在籍しています。

角田 同じく急性期病院の茨城県立中央病院には,近在の指定研修機関で研修を修了した23人が勤務しています。制度創設の2014年当時,2025年までに修了者を10万人とする厚労省が示した数値目標と全国の看護師数を基に,以来当院における育成人数の目標を36人として取り組んできました。現在は,常勤看護師約500人の5%近くまで増え,2023年には目標を達成する見込みです。

神野 厚労省が「10万人」とした根拠は,急性期病院の各病棟,各勤務帯に常時1人以上の配置を想定してのことです。率先してこの割合をめざし養成を図ってきたわけですね。

角田 はい。がん看護専門看護師で訪問看護ステーションの管理者経験がある私も,専門看護師として特定行為の理解を深める必要があると考え,2021年9月に修了しました。

神野 それは積極的な取り組みです。地域における特定行為の課題は後ほど伺います。続いて,医師の立場からご出席の園田先生より,済生会熊本病院の状況をお話しください。

園田 三次救急医療機関の当院は2020年度から指定研修機関となり,現在8人の修了者が活動しています。病院総合医の私は,包括診療部という病棟専属の多職種からなるチームにて,現場目線の組織マネジメントに関与しています。特定行為研修には準備段階からかかわり,指導者として研修や修了者のフォローアップに取り組んでいます。

神野 私からも自施設の状況を紹介します。石川県七尾市にある恵寿総合病院は2016年に特定行為研修の指定研修機関となり,当院から27人が修了しています。第1期生は認定看護師資格を持つ管理者に研修を受けてもらいました。目的は,次の修了者を教える「屋根瓦式」の教育体制を整えるためです。皆さんの病院では,修了者の養成はどうスタートしましたか。

角田 当院も同じく,認定看護師から特定行為研修を受けてもらいました。

小松﨑 私たちの病院も,スタッフの指導的立場にある認定看護師から受講しています。

神野 研修を終えた修了者は現在,どのように活動していますか。

角田 特定行為の実施以外に,臨床場面での相談対応や指導,院内研修における指導など病棟横断で活躍しています。1人目に受講を推奨した看護師は,救急看護認定看護師として救急外来に勤務する副師長でした。今は良きロールモデルとなり,特定行為研修を受講する希望者が広がっています。修了者は研修で学んだ臨床推論やフィジカルアセスメントに関する院内研修を数多く実施し,教育にも貢献しています。

園田 当院も主に認定看護師取得者から研修を受けました。特定行為の実施以外にスタッフの指導的立場に立つことも期待してのことです。配属から間もないため,特定行為が十分に実施できないとの悩みを吐露する修了者もいますが,特定行為ができる/できないよりも,学んだ臨床推論やフィジカルアセスメントを,若いスタッフに教えるのも大切な役目だと伝えています。

神野 250時間ある必須の共通科目では,臨床推論やフィジカルアセスメントなど,従来の看護教育の体系になかった内容を学ぶのが特徴です。特定行為を実施しながら,ジェネラリストとしての活躍も期待される存在として,研修を受けていない看護師にも良い刺激を与えているわけですね。

修了者の介入で実感する変化は

神野 特定行為を実施する利点は,患者さんの状態に応じてタイムリーかつ迅速に適切な医療を提供でき,自身の満足度も高められる点です。目下課題の量的拡大とともに,質も評価されるべき時期に差し掛かっています。修了者の配置をどう評価していますか。

小松﨑 まだ検証段階ですが,質の向上を実感する場面は着実に増えています。一例として,人工呼吸器離脱までの期間が修了者の介入した症例で通常よりも短くなっている例があります。修了者の介入が奏功していると考えられます。褥瘡の処置も,医師の判断のみでは処置や確認の期間が空きがちなところを,指示を受けた修了者の迅速な処置によって治癒率が上がっている感覚があります。

神野 医師の判断と指示を待たずとも処置ができ,結果的に患者さんのアウトカムに良い影響をもたらしていると。特定行為の依頼件数は今,どのくらいですか。

小松﨑 年々増え,現在は月平均160件前後で推移しています。

神野 それは相当な数です。茨城県立中央病院では,修了者の配置による変化はありますか。

角田 量・質共に良い傾向が見られます。量的な面では,末梢挿入式中心静脈カテーテル(PICC)を行える2人の修了者に依頼が多く集まっていると集計で明らかになっています。

質的な面でも医師の助けとなっている手技がいくつかあります。その一つが,患者が入浴する際の気管カニューレ交換です。医師が忙しい時間帯に修了者が代わることで,医師の負担軽減になっています。また,タイムリーな処置で患者さんの状態が安定するとの事例も出ています。

各科の医師が当番で担当する救急外来では,修了者と医師が連携した介入により,患者さんを緊急入院させ大事に至らなかった例も報告されました。

神野 医師と意思疎通を図り,患者さんのアウトカム改善に貢献するのは,チーム医療の在るべき姿でしょう。園田先生は医師の視点から,特定行為の意義はどこにあると見ていますか。

園田 単に医師の行為をタスクシフトするだけが目的ではなく,医療の質向上に貢献する大切な役割を果たす点です。患者の立場からすれば,看護師による処置が好意的に受け止められることも多いですね。医師と看護師が行う医行為が同じであっても,処置の考え方や患者さんへの接し方,言葉の掛け方の違いから,看護師のほうが安心感や満足度も高い面があるのではないでしょうか。指示を出す医師には,その特性を理解した判断が求められます。

指示を出す医師の理解をどう得るか

神野 園田先生から今ご指摘のあった「指示」の在り方についてお聞きします。看護師による特定行為は医師の包括的指示,あるいは具体的指示によって行われます。包括的指示とは,手順書に基づいた一括した指示です。これに対し具体的指示は,看護師が裁量的に行わずに済むよう,カルテなどで詳細に行われる指示です。

いずれも,看護師が指示を待つだけでは自分たちの力をタイムリーに発揮できるとは限りません。おそらく多くの修了者が,自分たちのできる領域を医師に積極的にアピールして指示を得ているのではないか。上尾中央総合病院の依頼件数の増加も,積極的なアプローチの成果と見て良いでしょうか。

小松﨑 そうですね。実施可能な特定行為区分について医師に提案し,包括的指示を得て特定行為を実施しています。認定看護師はもともと,自分たちの職域を切り開いてきた経験があり,医師への提案も上手です。中でも褥瘡管理科には,皮膚・排泄ケア認定看護師および特定行為研修を修了した専従のスタッフが5人活動しており,認定看護師としての実績を知る医師からも,「安心して任せられる」と信頼を得ています。

さらに指示を得る工夫として,医師が出し方を迷わないよう,包括的指示のテンプレートを設けた電子カルテにしています。

神野 当院も電子カルテ上のワンクリックで包括的指示が出せる工夫を施しています。また,修了者の特定行為区分と勤務帯がポータルサイトで見られ,病棟からすぐ呼べる体制にしています。園田先生は指示を出す立場から,課題に感じる点はありますか。

園田 全ての医師が特定行為に理解を示して指示を出すわけではないことです。一刻を争う救急・集中治療領域のように医師がそばにいる状況であれば,責任を持った指示と処置後の管理ができるので,指示が出しやすいでしょう。課題は病棟です。主治医が常駐しておらず,患者の容態も比較的安定しているため,修了者が主治医の意向を1対1で確認することになる。すると,特定行為に対する主治医の価値観や考え方次第で指示が出ない場面も出てくるのです。そこで当院は,病棟に常駐する私たち病院総合医が,修了者とディスカッションしながら指示を出すようにしています。

院内に浸透させたい,タイムリーな医療・ケア提供の意義

神野 茨城県立中央病院も包括的指示で特定行為を行っていますか?

角田 いいえ,当院は具体的指示の下で特定行為を行っています。特定行為区分に応じて医師がケース・バイ・ケースで指示を出し,実施のタイミングは修了者本人に任されています。

ここで皆さんにお聞きしたいのは,特定行為の目的を院内でどう周知し理解を得るかです。というのも,当院は急性期病院で研修医も多く,研修医に手技の経験を積ませる必要から,包括的指示に対する医師の期待があまり高くありません。

神野 確かに,医行為の実施は研修医と重なる点が多いですね。研修医の教育を優先するため,研修医が行う処置と重複する特定行為は実施する機会が少ないとの声を聞きます。園田先生は両者のすみ分けをどう行っていますか。

園田 いかにタイムリーに医療・ケアを提供するか,患者中心で考えることです。例えば,患者入浴の際に気管カニューレ交換を担当する研修医が他業務で急に訪室できなくなった場合でも,修了者が交換を行うことで予定した時間通りに入浴ができるようになります。患者にとっては入浴という満足感が得られ,スタッフにとっては業務遅延が起こらないといった「医療の質」が保たれることになります。

また,動脈ラインの確保や血液ガスの採取も,処置後に血腫ができる/できないなどの観察力は看護師のほうが長けています。指導医の指導を受けながら動く研鑽途上の研修医と異なり,患者のそばでタイムリーに動ける修了者は,患者中心で考えれば貴重な存在であることに変わりありません。実施する処置の意図が,医師と看護師とで異なる点を院内で共有することが,包括的指示を得ていく上で大切でしょう。

神野 修了者へのエールであり,重要な提起です。医師が修了者に信頼を寄せて,タイムリーに指示を出す仕組みが構築されなければ,特定行為はいつまでも浸透しません。どうすれば医師が指示を出しやすくなるのか。看護管理者の立場から小松﨑さんはどう考えますか?

小松﨑 指示を出す医師の,責任の所在を明確にすることです。そうすれば,指示を出す医師も心強いと思いますね。当院では医療安全と特定行為を長年担当する副院長の医師が,「特定行為で何かあれば自分が責任を持つ」と,研修制度の開始時に宣言しました。それが医師の不安払拭につながっているようです。

神野 個々の医師に責任を問うことはせず,トップが率先して責任を持つ姿勢は,病院管理者である私も重要だと感じます。

園田 特定行為の推進にはいずれ,指示を一元的に出す医師を各病棟に配置する検討も必要でしょう。病院総合医として病棟マネジメントを担う私は,修了者と主治医の間に立ち,特定行為の意義を他の医師にかみ砕いて伝えながら修了者の活躍を後押ししているところです。医師の責任の下,主治医と修了者との間を取り持つ組織マネジメントがますます重要になるはずです。

角田 ご意見ありがとうございます。当院でも,指導者研修に参加して,なおかつ役職を持つ医師は,特定行為の状況を十分理解し修了者たちの活動を後押ししてくれています。こうした医師と共に特定行為の実施が医療の質向上に寄与するとの意義を強調し,その他の医師たちからの信頼を高めながら包括的指示の導入に向けた環境を整えたいと思います。

病診連携で在宅・慢性期領域の看護師に研修機会を作る

神野 本制度の創設は在宅医療の推進も目的の一つであり,在宅医療や介護現場でも特定行為の実施が想定されています。しかし,修了者の就業状況を見ると病院が約70%と圧倒的に多く,それに対し診療所や訪問看護ステーション,介護福祉施設に勤務する修了者の合計は6~7%にとどまっているのが現状です。訪問看護ステーションなどでは研修ニーズが高いものの,急性期偏重の研修環境や,受講中の代替フタッフの確保が難しいといった点が課題として挙げられます。看護師の多くが,卒業後に急性期病院に入職する中,地域医療への貢献を見据えたキャリアパスを基幹病院はどう構築すればよいでしょうか。訪問看護師としての勤務経験がある角田さんから,アイデアはありますか。

角田 勉強に行きやすい環境を作ることが第一です。研修に出ている間,地域で連携する病院からフォローに入る支援ができると良いですね。

神野 園田先生,急性期病院の看護師に在宅の特定行為区分を受けさせるのは,優先度からまだ難しいですね。

園田 ええ。確かに,地域に人材を出すのは指定研修機関でもある急性期病院の役割でしょう。ただ,熊本県内は修了者の人数が絶対的に少ない。ですので,育成を始めて1年目の当院はまず修了者を増やし,その中で在宅や慢性期の特定行為区分を取得した修了者を地域に輩出したいと構想しています。

小松﨑 訪問看護ステーションでは,研修に出すほどの人的余裕がないとの声を私も聞きます。

一方で,当院で研修を受けるスタッフの中には,自身の問題意識や専門性から,あえて慢性期区分を受講する方もいます。当法人組織は,慢性期や在宅・介護のグループ施設も持つため,スタッフの希望に沿った異動も可能です。急性期病院在籍時から在宅で活躍できる修了者の育成方針について,今まさに検討を始めたところです。

神野 急性期病院の主導による人的支援が,在宅領域における育成の道を開くことになるでしょう。病診連携で教育の好循環が生まれるには何年くらいかかると,角田さんは見ていますか。

角田 急性期病院の看護管理者と,在宅・訪問看護施設の責任者とのやりとりが活発になれば,10年を待たずに実現するはずです。病診連携による育成は,地域包括ケアの理念とも重なりますね。それに,かつて認定看護師の育成で同様の取り組みを行った施設も多いはず。これを特定行為研修でも生かさない手はありません。

園田 特定行為研修を希望する看護師同士の人事交流によって連携施設と人材を補い合えれば,育成も循環し出すでしょう。急性期と慢性期・在宅領域を行き来すれば看護師も視野が広がり勉強になるはずです。

角田 おっしゃる通りです。最近も近隣の看護小規模多機能型居宅介護施設と1対1の人事交流を始めたところです。きっかけは,よく顔を合わせる仲の所長さんと,「お互いに勉強になるから交換しよう」との発案からでした。修了者のキャリアパスを描く看護部長の,地域に目を向けた意識改革が進めば,すぐにでも実現できることはたくさんあります。

質の高い医療提供に向け,修了者が輝ける組織作りを

神野 看護管理者と医師,それぞれのお立場から修了者の育成と,活躍を後押しするための組織論をお話しいただきました。もう一点,看護師の資格取得で関心を集めるのが処遇面です。皆さんの病院では修了後のインセンティブはありますか。当院は修了者に対する給与面の評価は検討中ながら,昇進・昇給で評価しています。

小松﨑 専門,認定,特定行為の資格に応じ,給与面の手当てがあります。

角田 公立病院という性格上,現時点で修了者の処遇上の優遇はありません。

神野 それでも修了者を増やしている。

角田 はい。達成感や自身の成長がモチベーションになっているようです。

園田 制度開始から日が浅い当院も,処遇面はまだ検討中です。

神野 指定研修機関の整備だけでなく,修了者の診療報酬による評価や処遇面の改善も,修了者を増やす上で避けては通れないテーマでしょう。特定行為実施によるアウトカム評価とデータの蓄積も必要です。

終わりに,出席の皆さんから今後のマネジメントの方針と,修了者に寄せる期待をお聞かせください。

角田 周囲の施設や看護部長も巻き込み,修了者を育成する機運をもっと高めたいですね。茨城県は医療資源の乏しい地域のため,県立病院である当院は他施設と人事交流を積極的に行ってきました。へき地の小規模施設や訪問看護施設などにも人員のサポートをし,県全体で修了者を増やしていきたいです。

そのために院内の計画的な育成と,診療部や看護部内の業務の調整を丁寧に行い,組織としてサポート体制を一層充実させたいと考えています。

小松﨑 当院も修了者を各病棟に1人配置するのを目標に,修了者を増やしていく予定です。修了者のいる病棟では,共に働く看護師も判断能力が高まるなど,教育面の相乗効果が生まれています。研修で得た強みを臨床と教育の両面で発揮してほしいです。そして地域における人事交流や修了者の輩出が進めば,地域医療に貢献することも再確認しました。医療・看護の質の向上に向け,有意義なマネジメントをしていきたいです。

園田 特定行為は,医療・看護を1人でやり遂げるための技能ではないと思うのです。病棟にいる医師や薬剤師,管理栄養士ら多職種と連携して初めて,修了者の存在というのが輝くでしょう。その感覚が組織に共有されれば,公平な形で特定行為を推進する流れが生まれるはずです。修了者の仲間が増えることを願っています。

神野 修了者を中心に組織に知の共有が図られ,さらに特定行為研修をめざす風土が醸成されれば量的拡大につながり,より質の高い医療を提供できるものと私も信じています。

(了)

神野 正博(かんの・まさひろ)氏 恵寿総合病院理事長 司会

1980年日医大卒後,金沢大第二外科に入局。同大助手を経て,92年に恵寿総合病院外科部長。93年同院長を経て,95年より現職。2011年より社会福祉法人徳充会理事長併任。厚労省「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」の構成員として特定行為研修制度の構築に尽力。全日本病院協会副会長,日本社会医療法人協議会副会長,日本専門医機構理事など役職多数。

園田 幸生(そのだ・ゆきお)氏 済生会熊本病院 包括診療部部長

1995年大分医大(当時)医学部卒。2016年より現職。17年九大大学院医療経営・管理学専攻修了。修士(公衆衛生学),博士(医学)。日本外科学会指導医,日本消化器外科学会指導医,社会医学系専門医。病棟スタッフと共に多職種協働による患者中心の包括的な医療をめざす「病院総合医」として,マネジメントを担う。院内の特定行為研修管理委員会委員を務め研修指導や手順書策定に携わる。

角田 直枝(かくた・なおえ)氏 茨城県立中央病院 看護局長

1987年筑波大医療技術短大看護学科(当時)卒後,筑波メディカルセンター病院に入職。97年東京医歯大大学院を修了。98年がん看護専門看護師資格取得と同時に,訪問看護ステーションを管理者として開設。2002年筑波メディカルセンター病院病棟師長・看護部副部長,05年日本訪問看護振興財団(現・日本訪問看護財団)事業部長を経て10年より現職。他施設への修了者の派遣や制度の発信を通じ,茨城県の医療の質向上をめざす。

小松﨑 香(こまつざき・かおり)氏 上尾中央総合病院 看護部長

1991年埼玉県立衛生短大看護学科(当時)卒後,上都賀総合病院入職。96年上尾中央総合病院に入職後,集中治療看護科長,看護副部長を経て,2019年より現職。上尾中央総合病院は15年の特定行為研修制度開始から指定研修機関となり,管理者として研修の受講を推進。修了者の地域での活躍を見据えたマネジメントに取り組む。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。