小児感染症診療の新たな展開

対談・座談会 青木眞,齋藤昭彦

2022.03.14 週刊医学界新聞(レジデント号):第3461号より

日本の小児感染症診療を取り巻く環境には,近年さまざまな変化が見られます。小児専門医療施設では新たに感染症科が設立され,感染症コンサルテーション業務を担う小児科診療も浸透しつつあります。また日本小児感染症学会が認定する小児感染症専門医制度が2017年に開始され,20年には初となる学会認定専門医が誕生しました。一方で,他領域と比べて専門領域としての確立から日が浅い日本の小児感染症には発展途上な点が多々あるなど,今なお「成長過程」にあります。

このたび,日本人初となる米国小児科学会認定の小児感染症専門医である齋藤昭彦氏が,『レジデントのための小児感染症診療マニュアル』(医学書院)を上梓しました。本書が本歌取りとする『レジデントのための感染症診療マニュアル』(同)の著者で米国感染症専門医である青木眞氏と,齋藤氏との対談を本紙で企画。師弟関係にある両氏の議論から,日本の小児感染症診療の変遷を概観します。

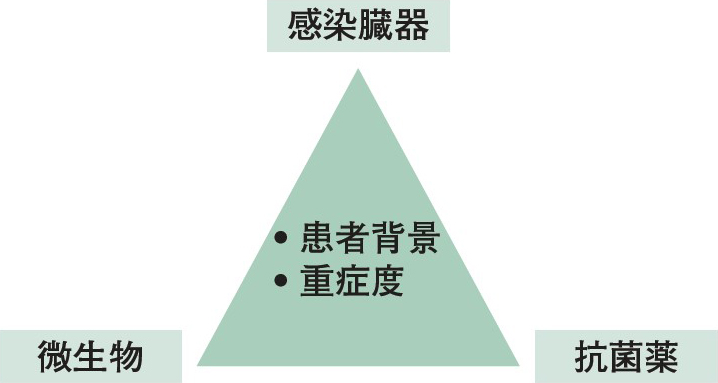

齋藤 「化学療法を受けた小児血液腫瘍患者は免疫が低下し,重症感染症に罹患しやすい。どう診療したらいいのだろう」。聖路加国際病院で小児科研修をしていた当時,私が直面した課題でした。進む道を照らしてくれたのが,米国での研鑽を経て帰国し,聖路加国際病院に赴任した青木先生です。内科診療の傍ら,先生は研修医を対象に感染症診療の講義を開催してくれました。感染臓器・微生物・抗菌薬の「感染症診療のトライアングル」(図)を意識した体系的な講義に大きな衝撃を受けたのを,鮮明に覚えています。

感染症診療では,感染臓器・微生物・抗菌薬の三要素に加えて,患者背景と重症度の考慮が重要になる。

青木 懐かしいですね。聖路加国際病院には,当時から勉強熱心で前途洋々な若手医師が多くいました。「感染症診療の原則」,つまり感染臓器を絞り込んで状況から微生物を予測し,最適な抗菌薬を選択する診療スタイルに触れたことで,先生方が大きく育っていきました。

齋藤 レクチャーの他に,当時は患者さんの治療方針の相談にも乗っていただきました。その中で強く印象に残っているのは,思春期の悪性リンパ腫の患者さんの相談です。骨髄移植後に熱が続き,小児科の指導医に相談しても明確な答えが出ず,青木先生に相談しました。その時に,診療で重要な培養検査が不十分なままに患者さんの評価を行っていた点を指摘されたのです。「米国なら医師免許剥奪されるかもしれない」の言葉にショックを受けて,小児感染症を深く学ばなければ! と奮起し,その当時,日本を大きくリードしていた米国へと渡りました。

青木 期待を掛けていたこともあり,厳しく指導し過ぎたかもしれません(笑)。齋藤先生をはじめ,厳しい指導を肥やしに成長する研修医が当時は多くいました。しかし最近は繊細な研修医が多く,成長してもらえるように気を遣いながら指導しています。

成人との違いを意識してジェネラルに診る

齋藤 米国留学中は内科診療の基本を叩き込まれました。その中で,病歴聴取と身体所見から鑑別診断を考え,必要な検査を実施して診断・治療に結び付ける思考過程を会得しました。厳しかった米国小児科レジデントの3年間は,小児感染症医としての基礎を形作っています。

青木 その後も米国で臨床医・研究者としてのキャリアを積み重ねた齋藤先生は,13年間の“武者修行”を経て,日本人初となる米国小児科学会認定の小児感染症専門医として2008年に帰国しました。米国では日本と異なり,当時からすでにサブスペシャリティとして小児感染症専門医が確立されていました。多くの点で日米のギャップを感じたのではないでしょうか。

齋藤 はい。日本の小児感染症診療は,2つの点で世界水準に大きく遅れを取っていました。1つは診療ガイドラインです。例えば日本の関連学会が作成した当時のガイドラインでは,新生児の治療として国際的には禁忌であるはずの薬剤が推奨されるなど,エビデンスの批判的吟味が不十分でした。そのため各学会に働き掛け,いくつかのガイドラインの改訂を図りました。

青木 日米の診療スタイルの違いに悩む気持ちはよく理解できます。歴史的背景や医療体制の差異によることもありますね。もう1つの違いは何ですか。

齋藤 診療体制です。当時,日本では感染症科を備えた小児専門医療施設はほとんど存在しませんでした。そこで,赴任した国立成育医療センター(当時)で感染症科を立ち上げ,コンサルテーション業務を中心とする小児感染症診療を開始しました。その後も,2010年に都立小児総合医療センターで感染症科が立ち上がるなど多くの先生のご尽力により,いくつかの小児専門医療施設で感染症科が設立されました。日本の感染症診療ではこれらの施設を筆...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

青木 眞(あおき・まこと)氏 感染症コンサルタント

1979年弘前大医学部卒。沖縄県立中部病院などの研修を経て84年に渡米。米ケンタッキー大などで研修。92年に帰国後,聖路加国際病院感染症科,国立国際医療センター(当時)エイズ治療・研究開発センターを経て,2000年より現職。全国の医療機関への感染症コンサルテーションを行っている。著書に『レジデントのための感染症診療マニュアル(第4版)』(医学書院)。

齋藤 昭彦(さいとう・あきひこ)氏 新潟大学大学院医歯学総合研究科小児科学分野 教授

1991年新潟大医学部卒。聖路加国際病院小児科の研修を経て95年渡米。米南カリフォルニア大(USC)小児科レジデント,米カリフォルニア大サンディエゴ校(UCSD)小児感染症科クリニカルフェロー,アシスタントプロフェッサーを務める。2008年に帰国後,国立成育医療センター(当時)感染症科医長を経て,11年より現職。編著に『レジデントのための小児感染症診療マニュアル』(医学書院)。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

医学界新聞プラス

[第4回]高K血症――疑うサインを知り,迅速に対応しよう!

『内科救急 好手と悪手』より連載 2025.08.22

-

子どもの自殺の動向と対策

日本では1 週間に約10人の小中高生が自殺している寄稿 2025.05.13

-

VExUS:輸液耐性が注目される今だからこそ一歩先のPOCUSを

寄稿 2025.05.13

最新の記事

-

2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす カラー解説

マウスとヒトの知見が交差する免疫学寄稿 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ノーベル生理学・医学賞 受賞記念インタビュー

制御性T細胞が問いかける,自己と非自己の境界線対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

ヒト免疫の解明は医療に何をもたらすのか対談・座談会 2026.01.13

-

新年号特集 免疫の謎を解き明かす

臨床免疫学が迎えるパラダイムシフトインタビュー 2026.01.13

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。