MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内

書評

2022.02.14 週刊医学界新聞(レジデント号):第3457号より

《評者》 布施 英利 東京藝大教授・美術解剖学

人体というものの驚くべき仕組みを再発見する一冊

解剖学における「骨格筋」研究の新たな到達点,ともいえる本が登場した。

解剖学の歴史において,新しいムーブメントが起こった時に,その傍らには優れた美術家がいた。解剖学の父アンドレアス・ヴェサリウスの著『ファブリカ』(1543年)では,ルネサンスを代表する画家ティチアーノの弟子カルカールが解剖図を描いた。『解体新書』(1774年)における解剖図は,蘭画家・小田野直武の手によるものである。

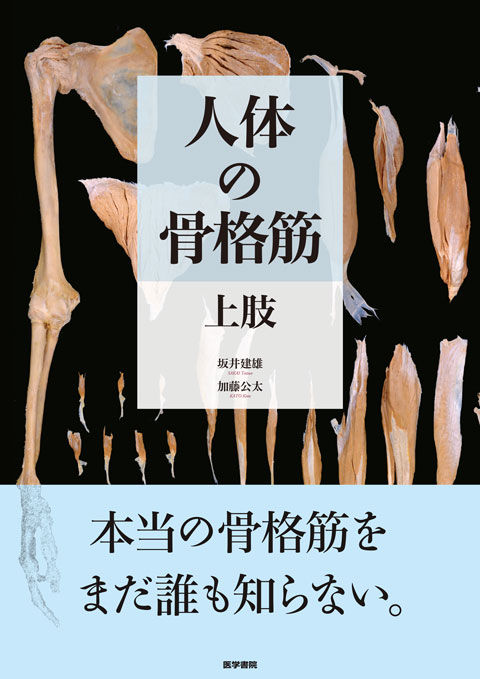

本書『人体の骨格筋 上肢』は,日本の肉眼解剖学研究の第一人者である坂井建雄氏(順大特任教授)の下,希代の美術解剖学イラストレーターである加藤公太氏(順大助教)が解剖体標本の作成を行い,その成果をまとめたものである。

医学教科書などに掲載されている,よく整理された解剖図などに見慣れると,「解剖して皮膚を剥がしたら,そこにはこんな筋肉たちが現れるのだろう」と想像しかねない。しかし実際の解剖体は,筋肉に血管や神経が絡まり,脂肪や筋膜の断片が混在し,筋肉の輪郭や走行もはっきりしない。ほとんど混沌ともいえる解剖体の光景が目に入る。いったいどこを見ればよいのかと途方に暮れる。

そこを,美術・デザインを学んだ経験のある加藤氏が,大変な集中力と根気,そして磨き上げた美的センスによって,明快な解剖標本にすることに成功した。私も加藤氏が解剖した筋肉標本を目にしたことがあるが,ほとんど芸術作品とも思える,それまで見たことのない解剖体の光景に息をのんだものである。

それらを写真に記録し,まとめることで,この人体筋肉図鑑ともいえる本は出来上がった。ここには解剖学者・坂井建雄とその弟子・加藤公太という二人の異才による共同作業なしでは生まれることのなかった世界がある。特に本書の第一の特徴は,単離筋標本の写真が充実していることで,これだけ明快な,かつ人体の全てにわたる筋標本が掲載された解剖書というのは類がない。

「本当の骨格筋をまだ誰も知らない」。

本書の帯には,そう書かれている。解剖学というのは,すでに完成した古い学問で,もう新しい知見など出てくることはない。そんなイメージすら抱かれている分野である。しかし,本書のページをめくり,その解説に目を通していると,帯の文にある通り,今まで見たことのなかった知見の筋肉によって構成された,新しい人体像が浮かび上がってくる。

本書は「上肢」編で,この後人体の他の部位を扱った続編も出るらしい。楽しみだ。その第一弾が,「上肢」であることも意義深い。二足直立をするヒトにとって,腕や手指は,最も複雑な動きをする部位であり,動きを作り出しているのは,その筋肉だからだ。まずは本書で上肢の筋肉の複雑で精妙な構成を知り,それが人体というものの驚くべき仕組みを再発見する始まりとなるだろう。

本書は,医学はもちろんのこと,スポーツ科学や造形芸術など広く人体にかかわる者にとって,座右に置き,いつもそのページをめくり,筋肉の形態と構造を知るための最高の手引きとなるであろう。

《評者》 吉

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。