継続的な学習で理学療法士の質を担保する

新生涯学習制度の狙い

インタビュー 斉藤 秀之

2022.01.31 週刊医学界新聞(通常号):第3455号より

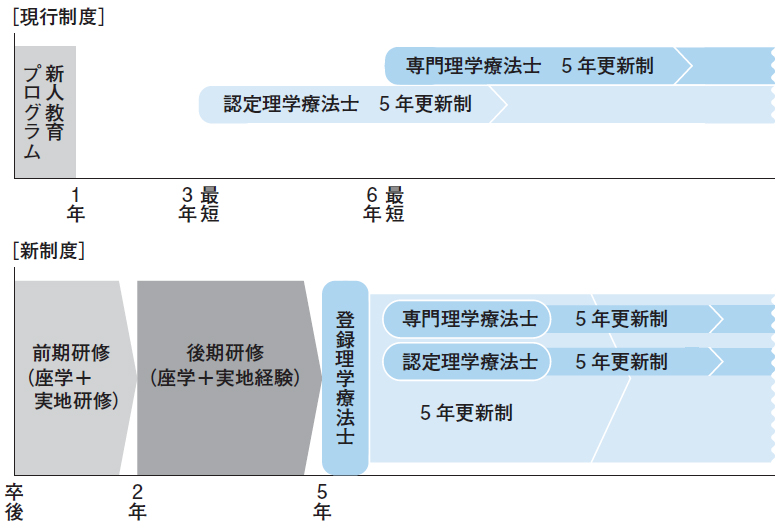

日本理学療法士協会(以下,協会)が主導する新生涯学習制度(以下,新制度,図)が2022年4月よりスタートする。「本制度の目標は,理学療法士という専門職の質の保証に尽きる」と語るのは,21年6月に協会の会長に就任した斉藤秀之氏だ。

なぜいま,生涯学習制度の一新が必要なのか。そして新制度の導入で理学療法士という専門職は何をめざすのか。会長就任以前から新生涯学習制度の骨格作りに携わってきた斉藤氏に,制度設計の目的と求める理学療法士像を聞いた。

――4月から新生涯学習制度の運用が開始されます。まず,新制度の狙いを教えてください。

斉藤 知識や技術を継続してアップデートすることで,理学療法士の質を保証する点です。それにより理学療法士が社会から信用され,最終的に理学療法士の自己実現につながればと考えています。

――既存の制度からの大きな変更点はどこでしょうか。

斉藤 登録理学療法士制度の新設です。この制度は,新生涯学習制度の基盤となるものです。前期・後期計5年の研修を通して多様な障害に対応できる力を身につけ,5年ごとの更新を続けることによってジェネラリストとしての能力を高めます。さらにその基盤の上に領域のスペシャリストに位置付けられる,学問的志向性の高い専門理学療法士と臨床実践に秀でる認定理学療法士を認証します。登録理学療法士制度同様,いずれも5年更新制とすることで,生涯にわたる知識・技術の維持と更新を促進します。

なぜ新生涯学習制度がいま求められるのか

――現行の生涯学習制度には,1年間の新人教育プログラムを経て専門・認定理学療法士をめざす枠組みが既にあります。なぜいま,制度の変更に至ったのですか。

斉藤 理学療法士の質をいかに担保するかという,新たな課題に対応するためです。現行の新人教育プログラムの目的は,養成校卒業後,理学療法士が学ぶ場が少なかった点を補うことであり,職能団体として協会が卒後教育を担いました。eラーニングを増やすなど,より多くの会員がアクセスしやすいプログラムへの改善や,コンテンツの充実とともに修了率が上がり,現在は76%が修了するまでになっています。

一方で近年の理学療法士の急激な増加と共に,協会の内外から現場の理学療法士の質の低下が指摘され始めました。病院経営者や厚労省から,卒後教育や職場内教育が不十分ではないかと問題視されたのです。協会員からも,臨床を学ぶはずの卒後教育の場が,卒前教育で学びきれない点の“補習”の場になっているとの批判がありました。

――批判の背景として,現行制度のどのような点が問題になったのでしょう。

斉藤 制度と現場との乖離です。病院外の介護保険領域や地域包括ケアシステム構想における介護予防領域など,理学療法士の職能の広がりを受けたことで卒前教育の内容だけでは対応しきれなくなり,卒後教育の充実が求められました。また現行制度では新人教育プログラムを終えたあとに専門・認定をめざさなければ,知識のアップデートのために学習を続けるか否かは個人の裁量に委ねられており,継続的な学習機会を確保することが必要でした。

つまり現行の卒後教育の仕組みでは現場の実態に即しておらず,理学療法士が社会的に認めてもらえなくなる恐れがある。それが協会内の共通認識となり,制度の見直しに至りました。

現場での実践を重視した登録理学療法士制度

――登録理学療法士制度が新人教育プログラムから変更された点を教えてください。

斉藤 登録理学療法士制度は,これまでの卒前教育の延長,あるいは新人教育プログラムとは別物ととらえてください。理学療法全体を学ぶべき卒前教育と現場の卒後教育とでは,学ぶべきことが異なるはずです。卒後教育では,職場基盤型研修をめざします。

具体的には,前期・後期研修の計5年間にわたり,OJTによる臨床現場での指導と臨床に即した症例検討会を取り入れました。さらに認証の更新においても,職場や地域での勉強会を認証するなど,継続した学びを求めます。

――卒前から卒後へのシームレスな移行は医療者教育に共通する課題です。

斉藤 協会内組織であった当時の日本理学療法士学会が作成した「理学療法学教育モデル・コア・カリキュラム」との連動を意識しています。また,5年経過後に現場の声を踏まえ,制度を見直す予定です。各地域で制度の運用を担う都道府県理学療法士会役員や指導する管理者,上司には,まず制度を前向きにとらえていただき,部下や新人に対して「プログラムを受けてみたら」と動機付けを高める支援をぜひお願いしたいです。

――卒後3年目以降の後期研修では後輩への指導が求められています。経験の浅い段階で指導側に回るのは難しい部分もあるのではないでしょうか。

斉藤 後期研修での後輩指導は,自身の失敗経験を基にした後輩への助言など,あくまでも同僚としてのかかわりが中心です。他者に伝えられて初めて学びは完...

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

斉藤 秀之(さいとう・ひでゆき)氏 日本理学療法士協会会長

1988年金沢大医療技術短大卒。藤井脳神経外科病院を経て筑波記念病院に入職。同院理学療法科長,リハビリテーション部部長を経て,2020年筑波大グローバル教育院教授。博士(医学)。日々の実践の傍ら,11年日本理学療法士協会理事。生涯学習制度の担当理事として,新制度の骨格作りを担った。13年副会長を経て,21年6月に会長に就任。

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。