コロナ禍での保健師活動のリアルとこれからの在り方

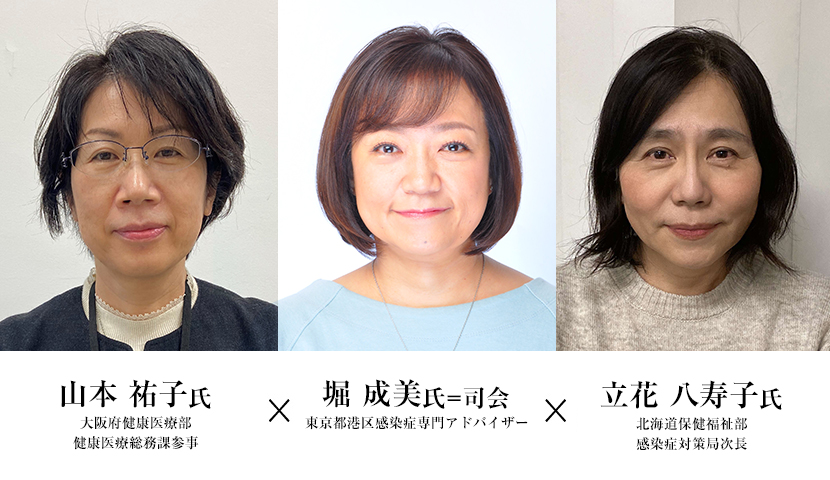

対談・座談会 堀 成美,立花 八寿子,山本 祐子

2022.01.24 週刊医学界新聞(看護号):第3454号より

新型コロナウイルス感染症(以下,新型コロナ)禍における保健師の業務内容は,未曽有の感染拡大に伴い,相談対応,検査・受診調整,積極的疫学調査,陽性者の入院療養調整,濃厚接触者の特定・健康観察,陽性者の所属集団の感染拡大防止対策,そしてクラスター対策(写真)と,結果的に多岐にわたってしまった。特に感染者が多数発生した地域の保健所では対応に苦心する声も多く聞かれた。

そこで本紙は全国の保健師を対象に匿名によるWeb上でのアンケート調査を実施し,最前線の保健師たちの声を集めた。本座談会ではアンケートの回答を抜粋しながら,東京都港区の感染症専門アドバイザーを務める看護師の堀氏を司会に,感染者が多数発生した北海道,大阪でそれぞれ新型コロナ対応に従事する保健師の立花氏と山本氏による議論が展開。コロナ禍での保健師たちの取り組みを「『保健師の総力を結集して耐え抜いた』と,美談だけで終わらせてはダメなんです」と,堀氏が語った真意とは。

(2021年12月8日Web収録)

従来の新興感染症対策はコロナ禍で生きたのか

堀 日本における新型コロナの感染拡大状況に沿って話を進めていきたいと思います。初めは第1,2波(2020年1~11月頃)の振り返りです。私がまずお二人に伺いたいのは,すでに策定されていた新型インフルエンザ(以下,新型インフル)等の感染症対策や計画が,新型コロナにどれほど効果を発揮したのかということです。コロナ禍以前には新型インフルだけでなく,エボラ出血熱,MERS等による危機を経験してきたはずですが,座談会前に実施した匿名のアンケート調査では,教訓があまり生かされていなかったことが窺えます。

●これまでの危機管理体制の不十分さが露わになった(所属ブロック:中部/所属自治体:都道府県)

●新型インフル流行時に策定した所内の指針に準じて対応していたが,感染がこれほどまでに長期に及ぶことを想定したものではなかった(九州/中核市)

●保健師に過重労働を強いる形で何とか体裁を保ってきた(関東/都道府県)

●もともとアウトブレイク時に個別事案に対処するだけの人員配置がされておらず,対応ができない状況にあった(関東/都道府県)

大阪や北海道での状況を教えてください。

山本 第1波の頃は自然災害と同じ状況と表現でき,情報が錯綜し現場がひどく混乱していました。大阪では従来,数人の保健師で感染症の専門チームを組織していたのですが,その人数では到底太刀打ちできない状況でしたね。それに輪を掛けて業務を繁忙化させたのは,府民からの電話への対応業務です。実態がわからない感染症への恐怖から,昼夜を問わず保健所に電話が殺到しました。そのため本庁に専用回線を引き,一括して電話を受ける仕組みの構築,その次には民間委託へと順次シフトチェンジをしていきました。第1波の頃は万全な体制でなかったとはいえ,2009年に起こった新型インフル流行時の反省を生かし,早いうちから対策班の体制を整え,保健所の負担軽減や政令・中核市を含めた患者等の情報集約可能な体制を構築できたのは良かった点だと考えています。

立花 新型インフル流行時の道立保健所での対策を思い起こすと,当時は電話相談が殺到し,他の対応が困難となる場面が多々ありました。そうした経験があったために,コロナ禍においては「保健所の電話相談業務を委託すべき」との意見が道庁内であったそうで,早い時期から業務委託を進めてくれたと聞いています。この決断によって,各保健所では他の対応に職員が取り組むことができました。

また,早い時期に新型コロナ対策のための指揮室が道庁に設けられ,平時に感染症業務を担当する保健福祉部だけではなく,他部と横断的に対応に当たる体制となりました。このおかげで,振興局に所属していても,保健所と他課とが連携して取り組みやすい体制につながったのではないかと思います。

保健師にしかできないことを優先的に取り組める環境の構築を

堀 第5波(2021年7~9月頃)までを各地経験してきました。ワクチン接種率向上の成果もあり,統計上は日本全体で感染者数が落ち着いてきているように見える2021年12月初旬現在,現場は何に取り組まれていますか。

立花 各波が収まるごとに,議会での議論や専門家の意見等を踏まえて,保健所の即応体制の整備を進めてきました。最近では,10月1日に発出された厚労省からの事務連絡1)に基づき,コロナ禍での保健所業務の振り返り,陽性判明から療養先決定までのフロー,人員体制や医療との連携方法の見直し,感染拡大時の応援体制,BCPの策定タイミングなどについて,道内全ての保健所(30施設)で標準化した体制を整えられている状況です。

また体制整備を進める中で,感染状況や保健所の体制整備の状況等について,各地域の医師会や医療機関と情報共有,協議ができる場面を設定しました。医療機関からは「保健所がそんな状況になっていたとは知らなかった」「もっと頼ってくれればよかったのに」との言葉を掛けていただいたこともあったようです。北海道はカバーしなければならない地域が広大であり,保健・医療の密な連携が求められます。引き続き医師会,薬剤師会,看護協会など関係団体との連携も強化しながら取り組んでいくこととしています。

山本 大阪では,管理職だけでなく若手も参加した話し合いの場を設けて振り返りを行い,課題を掘り起こそうという動きが活発化しています。例えばコロナ禍で頻用された言葉として「全所体制」があります。しかし業務が逼迫した状況下であっても新型コロナ対応以外の業務は当然存在します。そのため保健所がどこまで対応すべきなのか,さらに言えば保健師の専門性を生かした業務とは何かを検討し,整理しているところです。各職場レベルで言えば,大枠の方針はすでに定まっているはずです。また大阪府の保健師長会では,2021年度の保健師活動の総まとめとして,新型コロナに限らず今後の新興感染症対策に向けて,次世代の保健師たちが今回の経験を生かせるよう,得られた教訓を取りまとめている真っただ中です。

堀 保健所の在り方や保健師の役割については深い議論が必要だと思っています。「なぜこんな対応をしなければならないのだろう」と,ギャップを抱いていた保健師が多いように私には見えました。

例えば,体調不良者のアセスメント業務や判断。対面もせず電話を通じた情報のみで入院や救急車対応などの判断をできるのか。また救命措置に関する説明を保健師が行うこともありました。医師であっても直接診ていない患者の診療は難しいわけです。こうした状況に鑑み東京都でも,医学的な判断や調整は他の疾患と同様に医療機関の間で迅速に行われるよう体制整備が進められています。

立花 第4波(2021年4~6月頃)以降,次の感染拡大を想定し,保健所によっては医療機関や薬剤師,訪問看護ステーションと打ち合わせを重ね,自宅療養者を支えるための連携マニュアルを策定するなど,地域の中で役割を分担しながら連携する動きも見られていますね。

山本 他にも医療との連携の場面として,検体搬送,自宅療養者へのオンライン診療や往診などが考えられます。先ほど話題に挙がった入院調整については,大阪では入院フォローアップセンターを府庁内に設けました。政令・中核市の患者も含めて,転院調整までを一元的に管理していましたが,第4波の際には重症病床でオーバーフローした状態となり,中には入院待機ステーションや宿泊療養先にて酸素吸入を行うなどの緊急対応も入りました。医師会からも多大な支援をいただいたにもかかわらず,医療側も行政側も大変苦しい状況下での対応を強いられましたね。

堀 一方で,保健所が調整業務に時間をとられて対応が後手に回ることがありました。慣れない業務への対応によって保健師が優先的に取り組むべき業務が圧迫されてしまうのは本末転倒です。コロナ禍では自宅療養中の患者さんが亡くなってしまう事例もありました。医療との連携はもちろん重要であり,そのためには保健所と地元医師会の関係性も日頃から良好でなければなりませんが,保健所が効率よく効果的に感染症対策を図っていくには,医療は医療で切れ目なく連携する分業も重要でしょう。

最前線に立たざるを得なかった新任期の職員たち

堀 今回のアンケートで目に留まった回答として,入職者へのジョブローテーションに関する事項があります。

●多くの保健師が感染症業務を経験しておくようなジョブローテーションも必要(九州/中核市)

●新任期(入職後3年以内)のうちに感染症対応について学べる機会があるといい(東北/都道府県)

●感染症

この記事はログインすると全文を読むことができます。

医学書院IDをお持ちでない方は医学書院IDを取得(無料)ください。

堀 成美(ほり・なるみ)氏 東京都港区感染症専門アドバイザー

神奈川大法学部,東京女子医大看護短大卒。2009年実地疫学専門家養成コース(FETP)修了。同年聖路加看護大助教,13年より国立国際医療研究センター国際感染症センターに勤務(感染症対策専門職)。15年4月同センター国際診療部医療コーディネーターを併任。コロナ禍においては東京都港区の感染症専門アドバイザーとして対応に従事する。編著に『感染症疫学ハンドブック』(医学書院)ほか。

立花 八寿子(たちばな・やすこ)氏 北海道保健福祉部感染症対策局次長

北海道立衛生学院保健婦科卒。釧路保健所普及課に入職後,道内各地の保健所にて保健予防業務等に従事。2011年北海道庁保健福祉部地域保健課主幹,18年岩見沢保健所室長を経て,19年4月保健福祉部健康安全局,20年4月より現職。コロナ禍では,道立保健所のコロナ対策支援を統括する立場として現地へ出向いた。

山本 祐子(やまもと・ゆうこ)氏 大阪府健康医療部健康医療総務課参事

山口大医療技術短大,大阪府立公衆衛生専門学校保健科卒。池田保健所箕面支所に入職後,府内各保健所の地域保健課,企画調整課等に勤務。2018年より現職。新型コロナ感染拡大初期には大阪府における相談対応班の班長として住民健康相談の運営・調整に携わり,20年4月以降は自宅健康観察班の班長を務めた。現在は統括保健師として府内保健所,政令・中核市統括保健師との調整に努める

いま話題の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]喉の痛みに効く(感じがしやすい)! 桔梗湯を活用した簡単漢方うがい術

<<ジェネラリストBOOKS>>『診療ハック——知って得する臨床スキル 125』より連載 2025.04.24

-

対談・座談会 2025.08.12

-

寄稿 2024.10.08

-

医学界新聞プラス

[第11回]外科の基本術式を押さえよう――鼠径ヘルニア手術編

外科研修のトリセツ連載 2025.04.07

-

対談・座談会 2025.12.09

最新の記事

-

波形から次の一手を導き出す

多職種をつなぐ共通言語としての心電図対談・座談会 2026.02.10

-

健康危機に対応できる保健人材養成

COVID-19と大規模災害の経験を教育にどう生かすか対談・座談会 2026.02.10

-

対談・座談会 2026.02.10

-

取材記事 2026.02.10

-

インタビュー 2026.02.10

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。